目次

本記事でわかること

本記事では、まず「低 *1 屈折率樹脂(Low-Index Polymer)」がどのような材料であるか、その基本的な定義と特徴を丁寧に説明しています。一般的な高分子材料と比べて屈折率が低いポリマーの光学特性や、屈折率を下げるための分子設計・構造制御のメカニズムが理解できます。

さらに、低屈折率樹脂が光ファイバや平面光導波路、光モジュール封止などの実用分野でどのように使われているかの事例も紹介しています。また、近年高まる環境規制への対応や新しい機能性材料の開発といった、今後の技術動向にも触れています。

光学デバイスの設計や材料選定に関わる技術者が基礎から応用までを短時間で把握できる構成となっています。

本コラムをPDF資料として読みたい方はこちら

低屈折率樹脂とは?

低屈折率樹脂 (Low-Index Polymer, LIP) は、可視~近赤外領域において屈折率 n < 1.45 程度を示す樹脂材料を指します。通常の有機高分子材料(PMMA,ポリカーボネート等)は n ≃ 1.49〜1.59 の屈折率を持つため、低屈折率樹脂を光学コーティングや導波路クラッドとして用いることで、反射損失の低減や光学デバイスの小型化に貢献します。

参考:業界によっては n < 1.35 を “ultra-low-index” と分類することもあります。

屈折率を下げるメカニズムと技術的特徴

分子極性の低減による屈折率低下

屈折率nと誘電率εの間には近似的に

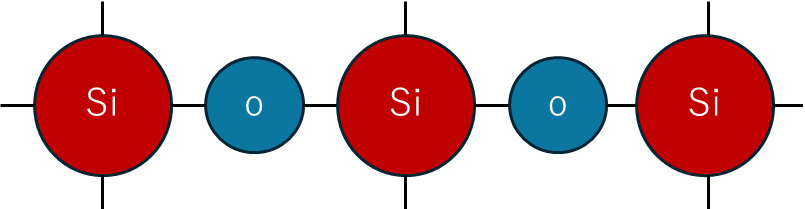

の関係があります。屈折率を低下させるために、分極率の低いF (フッ素) や *2 シロキサン などを含む分子設計が有効です。

図1 シロキサン結合

密度の低下による実効屈折率制御

材料の屈折率は構成元素および密度に依存します。多孔質構造などの空隙を導入することで実効屈折率を低下させることが可能です。

構造均一化による散乱損失の抑制

材料内部に局所的な密度・極性のばらつきがあると、光が散乱され、透過率が低下します。ポリマーをガラス転移温度以上で成形・焼成することで、屈折率不均一構造を排除し、光学透明性を向上させることが可能です。

代表的な材料と屈折率特性

| 材料系 | 屈折率 (589nm) | 特徴 |

| PTFE | ~1.35 | 非常に低屈折率、耐熱性・電気絶縁性に優れる |

| PVDF | ~1.42 | フッ素系ポリマー、高強度・耐薬品性・光学透明性 |

| シリコーン | 1.38〜1.41 | 高い透明性、複雑な形状の鋳型での成型が可能* |

| *9 ナノポーラスシリカ | 1.05〜1.25 | 多孔質構造から超低屈折率、熱膨張が小さい |

実用分野と技術実装

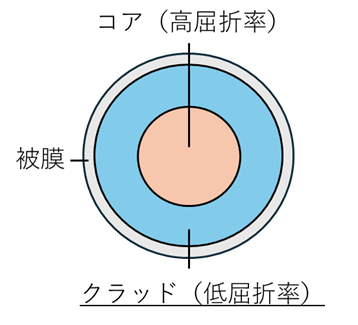

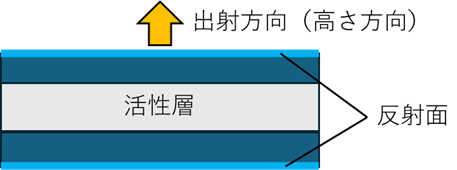

光ファイバ

一般的な石英光ファイバの1550 nmでの屈折率は1.5前後であり、クラッドの屈折率よりコアの屈折率の方がわずかに大きくなっています。この屈折率差から、コア内の光がクラッドの境界面での全反射を起こし、クラッドに漏れることなくコア内を遠くまで伝搬することができます。

図 2 光ファイバの断面図と光伝搬の様子

クラッドに低屈折率樹脂を用いることで比屈折率差を大きくすることができ、小型化につなげることができます。

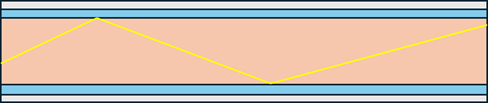

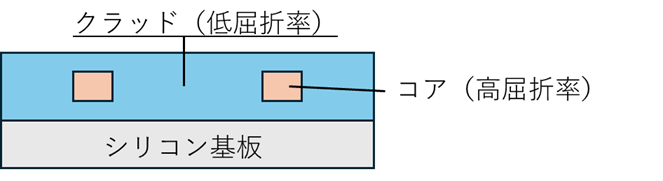

石英系平面光導波路回路(PLC:Planar Lightwave Circuit)

PLCは一般にクラッド(SiO2)層とコア(SiO2-GeO2)層で構成されます。コアとクラッドの比屈折率差が0.3%の時と2%の時を比較すると、曲げ半径を約92%抑えることができるとの報告があり、デバイスの小型化につながります。

図3 石英系平面光波回路の断面図

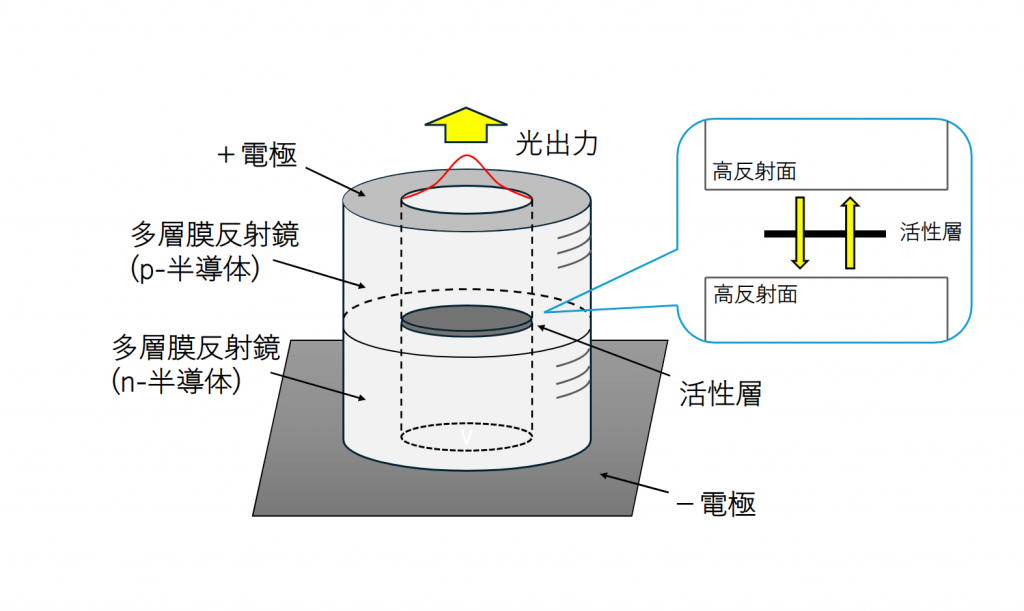

光モジュール封止

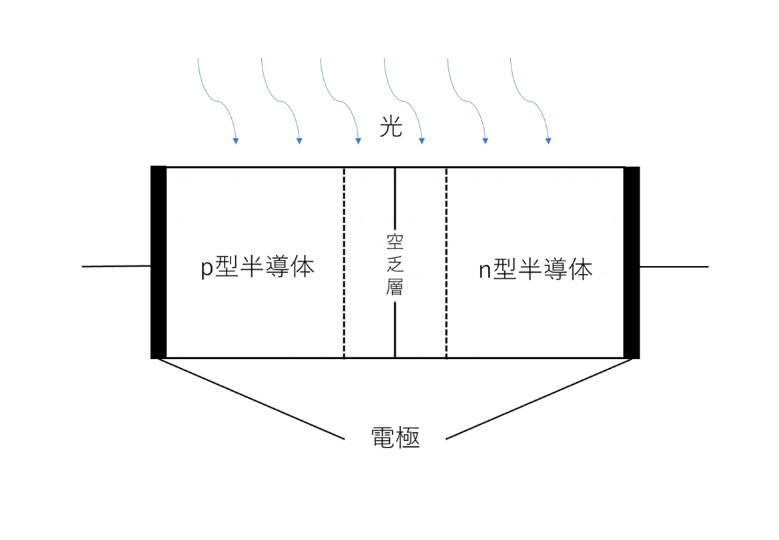

VCSEL/PD 等の光結合素子の周辺を低屈折率樹脂(シリコーンLIP)で満たすことで、空気層境界での屈折率差を小さくし、多重反射を抑制することが可能です。

図4 VCSELの基本構造

関連記事(VCSEL/PD)はこちら

| VCSELの基礎知識:その構造、特長、そして活用のポイントとは VCSELの基本構造や原理、について解説しています。 |

| 最適なPDを探す – フォトダイオードの種類やそれぞれの構造特性について解説! フォトダイオードの種類やそれぞれの構造、選び方について解説しています。 |

今後の開発動向

光学分野では、環境規制の強化と高性能化ニーズの両立を目指した研究開発が進んでいます。

*3 PFAS(有機フッ素化合物)の規制を背景にした代替材料開発や、RoHS・REACH規制を見据えた樹脂設計、さらに *10 自己修復性光学膜 などの新技術が注目されています。

PFAS規制対応と環境適合型材料の開発

PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances)は、耐熱性や撥水性など優れた特性を持つ一方で、環境中で分解されにくく、生体蓄積性が高いことが問題視されています。

現在、EUを中心に包括的な使用制限が進められており、日本でも環境省・消費者庁がPFOS/PFOAを対象とした基準を設定しています。

この流れを受け、光学用途でもフッ素系材料を代替する環境適合型ポリマーの研究が加速しています。

代表的な例としては、シロキサン(Si–O–Si)構造を活用した低屈折率樹脂が挙げられ、フッ素に頼らずとも同等の撥水性・光学特性を実現する技術が開発されています。

参考(公式情報)

RoHS/REACH対応を見据えた樹脂材料設計

欧州連合(EU)の *4 RoHS指令 および *5 REACH規則 は、製品中の有害物質を包括的に管理する制度です。

これらの規制は、光学デバイスや電子部材の材料設計にも直接的な影響を与えています。

▶ RoHS指令:鉛・カドミウム・六価クロムなどの特定有害物質を制限。

→ 光学モジュール封止材・コーティング材料で非含有化が進行。

▶ REACH規則:化学物質の登録・評価・制限を義務化。

→ 新規ポリマーを開発する際には、代替物質設計や既存登録物質の改良利用が求められます。

近年は、これらの法規制に対応しつつ、「安全かつ持続可能な分子設計(SSbD:Safe and Sustainable by Design)」

という考え方を採り入れた材料開発が進められています。

参考(公式情報)

自己修復性光学膜の研究動向と今後の展望

光学部品の高耐久化・長寿命化に向けて、自己修復性光学膜(Self-healing Optical Coating) の研究が注目されています。微細なキズやクラックを、熱・光・化学反応によって自律的に修復することで、透過率・反射率の劣化を防ぐことが可能になります。

主なアプローチとしては、可逆反応を利用した動的高分子ネットワークが挙げられます。

具体的には、*6 Diels–Alder反応 や水素結合のほか、近年では *7 スルフィド交換反応(–S–S–)も有効な修復機構として注目されています。

ジスルフィド結合は、光や熱により可逆的に切断・再結合が可能であり、室温付近でも自己修復性を示すため、透明ポリウレタン膜やシロキサン系樹脂などの光学用途で応用が進んでいます。

特に、UV硬化型樹脂中にジスルフィド基を導入することで、透明性と機械的強度を維持しながら高い自己修復効率を実現する研究例が報告されています。

また、近年は環境適合性の観点から、PFAS非含有・低溶剤型の設計が主流に移行しています。

これにより、光学性能と環境性能の両立を実現するグリーン光学膜への転換が進むと見られています。

さらに、*8 光応答性ポリマー を用いた紫外線・近赤外光での自己修復など、非接触での再生技術も開発が進行中です。

参考(公式・学術情報)

- RSC Advances「Research advances in UV-curable self-healing coatings」

- ScienceDirect「Self-healing UV light-curable resins containing disulfide group」

- 環境省「有機フッ素化合物(PFAS)について」

- 欧州化学物質庁(ECHA)欧州 REACHについて _ 厚生労働省

まとめ

低屈折率樹脂は、光通信や光学製品の小型化・低損失化・反射抑制に不可欠な要素材料となりつつあります。今後は環境適合性や多機能性が要求され、ハイブリッド分子設計とナノ構造制御が要素技術となると考えられます。

用語集

| 用語 | 意味 |

| *1 屈折率 | 光が物質内を通過する際の速度変化を示す指標。 |

| *2 シロキサン | Si–O–Si構造を持つ高分子。耐熱性・撥水性が高い。 |

| *3 PFAS | 有機フッ素化合物の総称。環境中で分解されにくい物質群。 |

| *4 RoHS指令 | EUの環境規制。電気・電子機器で有害物質を制限。 |

| *5 REACH規則 | EUの化学物質管理法。登録・評価・制限を義務化。 |

| *6 Diels–Alder反応 | 可逆的共有結合反応。自己修復材料に応用される。 |

| *7 ジスルフィド交換反応 | –S–S–結合が光や熱で切断・再結合する可逆反応。 |

| *8 光応答性ポリマー | 光照射により性質が変化する高分子材料。 |

| *9 ナノポーラスシリカ | ナノ空隙を持つシリカ。超低屈折率を実現。 |

| *10 自己修復性光学膜 | 微細なキズを自動修復できる透明膜材料。 |