目次

VCSELとは?

VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser diode)とは、半導体レーザー(レーザーダイオード)の一種で、垂直共振器型面発光レーザーとも呼ばれ、その名の通り、半導体基板面に対して垂直に光を出射します。

本記事では、VCSELの基本構造や原理、について解説していきます。

▶ 半導体レーザーに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

VCSELの基本構造と原理

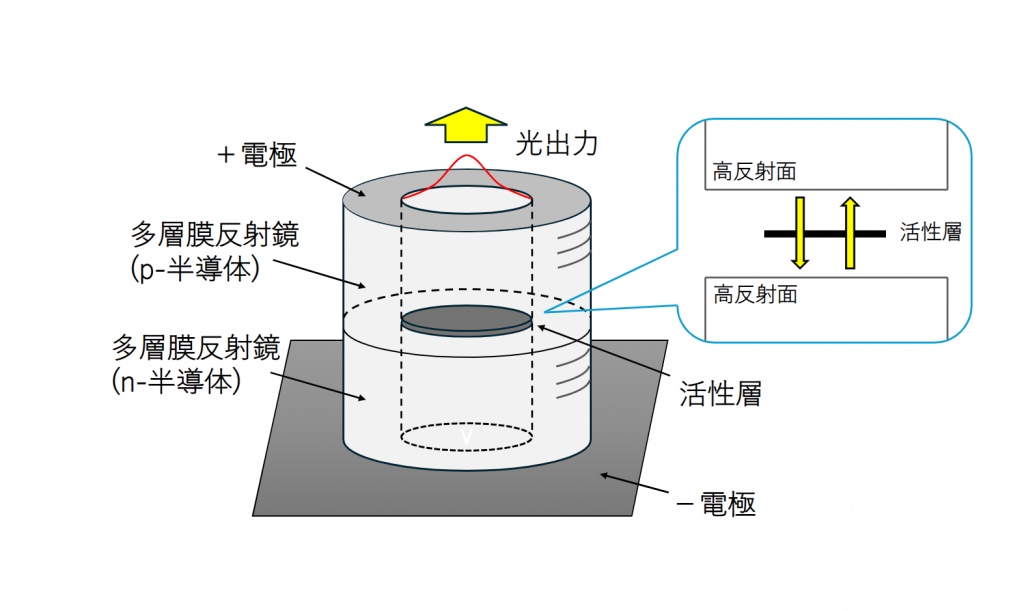

VCSELの基本構造は下の図1のようになっています。VCSELは、活性層と呼ばれる光を発生させる領域を、基板上で2つの反射鏡で挟み込むことで、基板に垂直に共振器を形成しています。

このとき、反射鏡には通常、屈折率の異なる半導体層、又は誘電体層を多層に積層した *1 分布ブラッグ反射器(Distributed Bragg Reflector:DBR)構造が用いられており、99%を超える高い反射率を得たものになっています。

すなわち、各電極間にバイアスを与え、ホールと電子を活性層に注入することで、活性層で再結合によって光が発生し、その光は、2枚の反射鏡間で共振することで増幅され、垂直方向に放出されます。

図1 VCSELの基本構造図

VCSELの特長

VCSELは、従来の半導体レーザー(端面発光型レーザー)に比べて、様々な優れた特長があります。以下にその特長を示します。

活性領域が短いことによる低閾値、かつ低電力動作

面発光レーザーでは、反射鏡の反射率を高めるほど、*2 閾値電流 は下がり、*3 レーザー発振 が容易になります。一方、活性層の最適な厚さは、反射率に依存します。

反射率が上がるほど、しきい値電流が最小になる活性層の厚さは小さくなる傾向にあり、面発光レーザーの低閾値電流化には、反射率を高めつつ、活性層を薄くすることが重要となります。

また、活性層の横方向の大きさ(直径)を小さくすることでも、閾値電流を小さくすることが出来ます。VCSELでは、極端に高い反射率の反射鏡が用いられており、かつ活性領域が小さいため、閾値電流値は数mA前後で、他の半導体レーザーに比べて、とても小さい値となっています。閾値電流が小さいことから、システム全体の消費電力も小さくなるといった利点もあります。

2次元配列化が可能

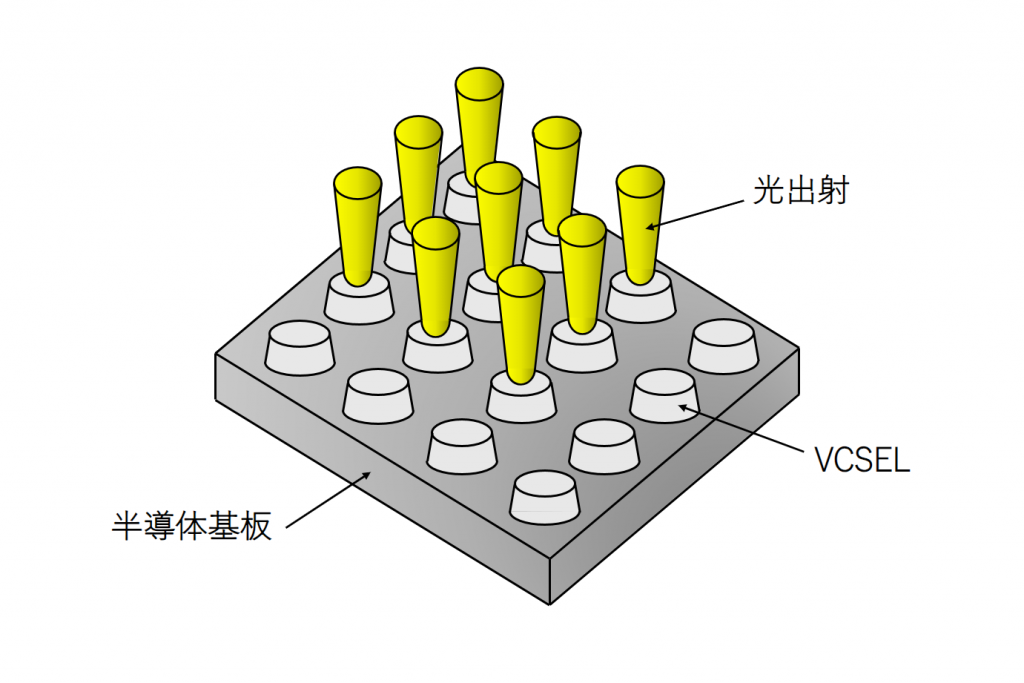

他の半導体レーザー光源である端面発光型レーザーを用いた場合、1次元アレイ化は可能でしたが、VCSELを用いた場合では、レーザー装置は数µmと小さいものの、下の図2のように大規模で高密度な2次元レーザーアレイの構成が可能となります。また、VCSELの場合、原理的には基板となる半導体の面積が許す限りの多点集積化が可能となります。

図2 2次元VCSELアレイの模式図

単一波長動作、かつ温度に対する高い安定性

発振波長は共振器長によって決まりますが、実効的な共振器長は屈折率及び層厚に比例します。VCSELは、共振器長が1波長程度と非常に短いため、動作波長が単一に保たれる動的単一縦モード動作が得られます。

そのため、その発振スペクトルは *4 DFBレーザー 並みに単色性に優れています。

また、端面発光型レーザーの場合、共振器長が長く、複数の縦モードが存在しそのモード間隔も狭いため、温度変化による隣接したモードへのモードホップが生じ、波長が大きく変動する現象が起こりやすいという難点があります。しかしVCSELでは、温度が変化した際の縦モード間のモードホップが無いため、温度変化に対して波長の安定性は高くなります。VCSELの温度に対する波長変動は端面発光型レーザーに対して1/10程度と小さいので、温度制御装置の簡易化も可能です。

光ファイバとの高効率結合が可能

VCSELは、面で発光するため、ほぼ円形の発光パターンを得ることが出来ます。これにより、90%にも及ぶ光ファイバとの高い結合効率が可能となります。

低コストで大量生産が可能

VCSELの製造工程では、半導体端面を *5 へき開 せずに共振器の形成やレーザー特性の検査が可能のため、大量生産に向いています。また、他の半導体レーザーに比べて発熱量が低く、冷却面でのコストがかからないため、比較的安価に製造が可能です。

他のデバイスとの積層集積化が可能

他の半導体レーザーでも可能ですが、VCSELでは、へき開が不要、かつ2次元アレイ化が可能という特長を生かして、電子デバイスとの集積等により、デバイスの小型化や高精度化が期待されています。

VCSELの用途例

これまでVCSELの構造や特長などについて紹介しましたが、実際にVCSELがどのような場面で活躍しているのかを紹介します。

車載アプリケーションLiDAR や 顔認証等のセンシング技術

赤外線を使用したセンシング技術は、マウスやスマートフォンの顔認証等、様々な用途で利用されていますが、近年自動車の先進運転システム向け等、急速な高性能化が進んでいます。その中で、VCSELはセンシング光源として、高解像・高速なTOFセンサと組み合わせて利用され、センシングの広角・広範囲化・長距離化等を可能としています。

▼ 製品例:顔認証システム/3Dセンサ(VCSEL)

データセンター等での光通信分野

5G通信やAI、IoT技術等の市場拡大によるクラウドデータ量の増加に伴い、ネットワークの高速化へのニーズが高まるとともに、データセンター内の伝送速度も急速に進化しています。その中で、VCSELは、低消費電力での直接変調が可能という特性を生かし、メガデータセンターで用いられる光通信モジュール用の光源等で使用されています。その他にも、コンピュータシステムの光インターコネクトにも使用され、これらのシステムの消費電力を削減し、パフォーマンスの向上を可能にしています。

▼ 製品例:VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)

まとめ

- ● VCSELとは、半導体基板面に対して垂直に光を出射する、半導体レーザーの一種です。

- ● VCSELは、2枚の反射率の高い反射鏡で活性層を挟み込むことで、基板に垂直に共振器を形成しています。

- ● VCSELには、低電力動作、高密度2次元レーザーアレイ化が可能、動的単一波長動作、低コストで大量生産が

可能等、他の半導体レーザーに比べて優れた様々な特長があります。

用語集

| 用語 | 意味 |

| *1 分布ブラッグ反射器 | 分布ブラッグ反射器(Distributed Bragg Reflector:DBR)レーザーとは半導体レーザーの一種で、 単一の波長のみが発振する。活性層の外側に回折格子構造を持ち、 高出力、長寿命、高安定といった特長を持つ。 |

| *2 閾値電流 | レーザー発振可能な最小電流値のこと。 半導体レーザーは共振器を持つため、LEDとは異なり、レーザー発振するための閾値電流を持つ。 |

| *3 レーザー発振 | 自然放出と誘導放出を繰り返すことで、光を増幅させ、光の出力パワーを高める過程のこと。 |

| *4 DFBレーザー | 分布帰還型(Distributed Feedback:DFB)レーザーとは、半導体レーザーの一種で、 波長安定性が高く、単一波長で発振する。DBRとは異なり、活性層と同じ領域に 回折格子構造を持つ。 |

| *5 へき開 | 結晶が特定の格子面に沿って割れる現象のことで、ウェハからチップを切り出す際や、 断面観察をするときに利用される。 |