目次

光ファイバ通信の仕組みについて

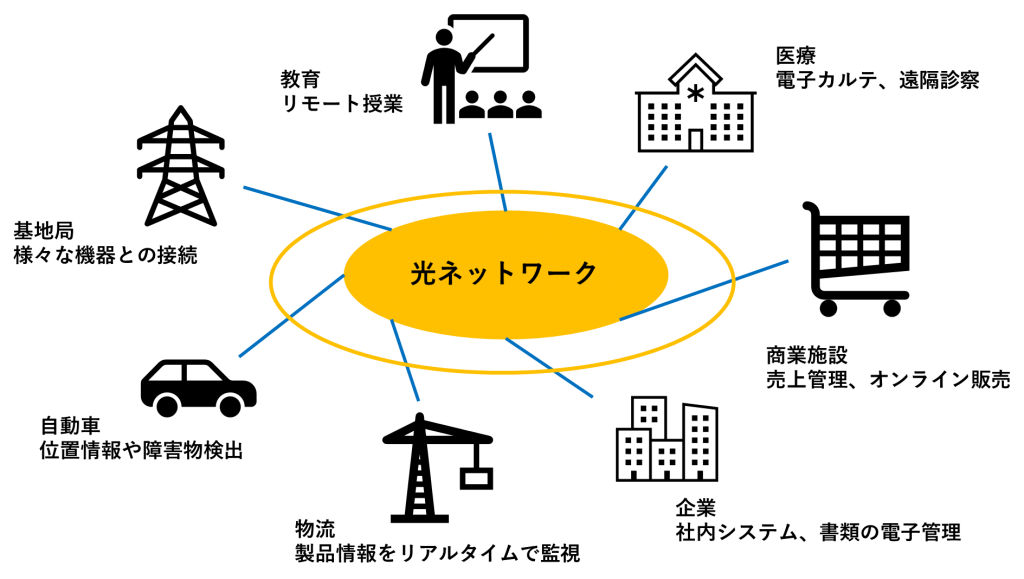

近年、*1 光ファイバ 通信は私たちの生活の様々な場面で活用されています。身近な例で言えばスマートフォンが通信回線を利用していることや、基地局間の通信、産業、医療、交通など活用の分野は多岐にわたります。

本記事ではファイバ通信の仕組みについてご紹介します。

光通信の歴史

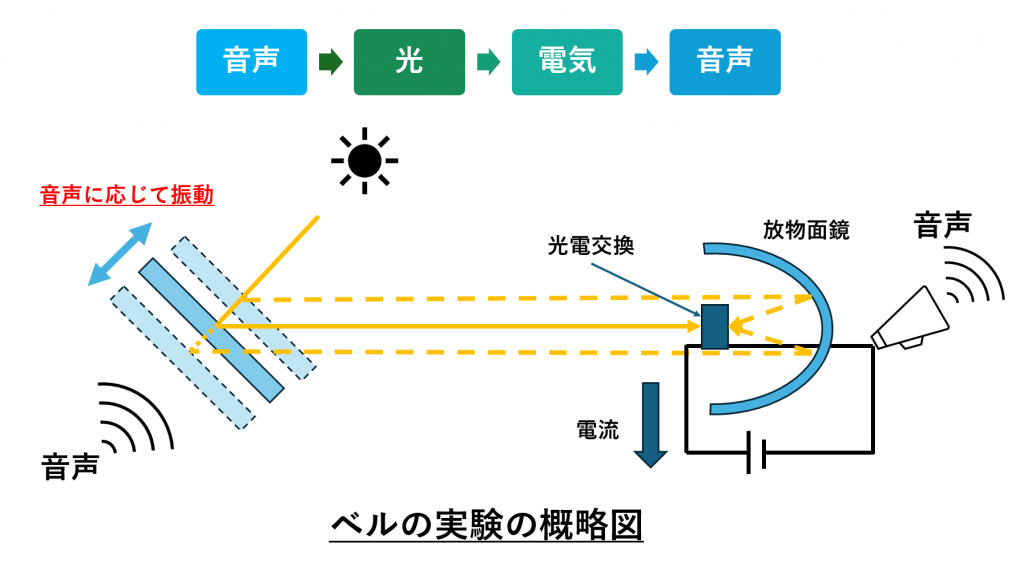

光ファイバ通信とは光の点滅で遠くに情報を伝えるための通信手段の一つです。電話を発明したアレキサンダー・グラハム・ベルが、1880年に太陽光を使った光電話を実験で成功させました。実験では音声の情報を光に振動として変換し、光電交換で電気に、再び音声として出力される流れになります(図1)。

しかし、大気中に照射された光を使用していたため、環境によって情報にノイズが乗ってしまうこと、情報伝達が困難であることが課題でした。そこで環境的に安定した情報伝達を行うため光ファイバが開発されました。

図1 ベルの実験の概略図

光ファイバ通信とは

光ファイバの開発により、ベルの実験以上の長距離の高速通信が可能になりました。これに伴い光ファイバは世界中の様々な場所に設置され、ネットワークを形成しています(図2)。例えばスマートフォンやパソコンから発信された信号は各地域の基地局や *2 プロバイダ に集約され、光ファイバを通じて世界中に届けられています。このように生活のあらゆる機器の情報交換を光ファイバを通じて行うことを光ファイバ通信といいます。

図2 生活に欠かせないネットワーク

光ファイバ通信の構成

光ファイバ通信の全体構成は、図3のようになっています。

図3 光ファイバ通信の全体構成図

基本的な情報の流れは、先ほどのベルの実験同様、電気⇒光⇒電気になっています。機器の構成としては送信者の端末、送信機、受信機、受信者の端末、そして光ファイバです。送信される情報は[0]と[1]の組み合わせから構成されており、電気信号と光信号の両方がその強度と時間幅の組み合わせによって情報を伝達します。

光通信の一番の利点は、電気信号を光に変換することで、長距離の通信をエネルギー効率よく行えることです。さらに、これにより大量の情報を高速でやり取りすることが可能になります。

なお光ファイバ内の光の伝送損失は光波長1550nmで1kmあたり *3 0.2dB 未満と非常に小さい値です。

光伝送装置とは?

ここまで光ファイバ通信の基本的な構造や知識についてご紹介しました。本章からは、光ファイバ通信を構成する各デバイスや装置について解説します。

光伝送装置とは

光伝送装置とは、光通信ネットワークの要所に設置され、光信号と電気信号の変換や信号の中継、分岐、合流などを行う装置のことです。先ほどの構成例の図3ですと、送信機と受信機が光伝送装置にあたります。

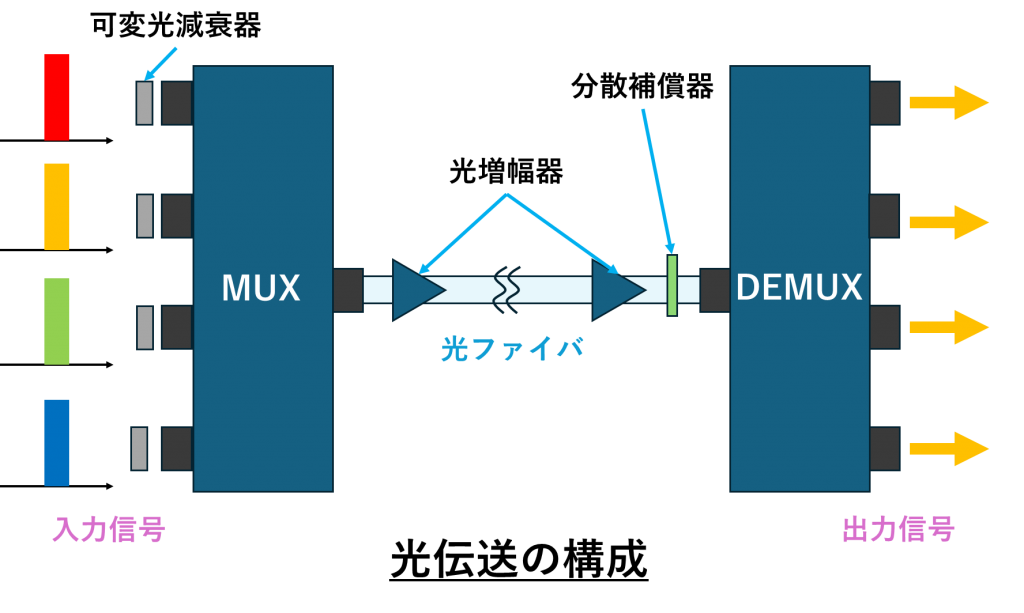

以下図4が光伝送の具体的な構成になります。主に送受信用のマルチプレクサ(MUX)、光信号の強度を調整することで情報伝達を最適化するための可変光減衰器、伝送による損失を補償するための光増幅器と分散補償器、光ファイバで構成されています。

図4 光伝送装置の構成

光伝送に使われるデバイスとその役割

ここからは図4でも登場したものを含め、各デバイスがどのような役割をしているかをご紹介します。

可変光減衰器

可変光減衰器は、光ファイバに入力されている光信号の強度を可変減衰させます。光通信では増幅器、中継器など各伝送装置が用いられていますが、その装置間では数十km以上離れている場合もあります。そのため入力される信号は伝送中による信号の損失の影響でパワー差が生じてしまいます。パワーの異なる光信号を各装置で同じように扱うためには、入力される光信号のパワーを所定の範囲内にあらかじめ制御する必要があります。そこで光可変減衰器を用いることで機器の故障を防ぎながら、所定の強度に制御することによるシステム全体の最適化の役割も担っています。

マルチプレクサ(MUX)

通信分野でのMUXは、入力された複数のデータストリームをまとめ、多重化された1つのストリームに変換する役割を果たします。これによって複数の情報を別の場所に1つのリンクで送受信が可能となり、設置コスト等を削減することができます。

またデマルチプレクサ(DEMUX)と組み合わせて使用することで、データストリームごとの伝送路の必要がなくなり、1つのリンクのみで送受信が可能です。

光増幅器

光増幅器は、光ファイバ内を通過する光の伝送損失を補償するために光信号の強度を増幅させるものです。

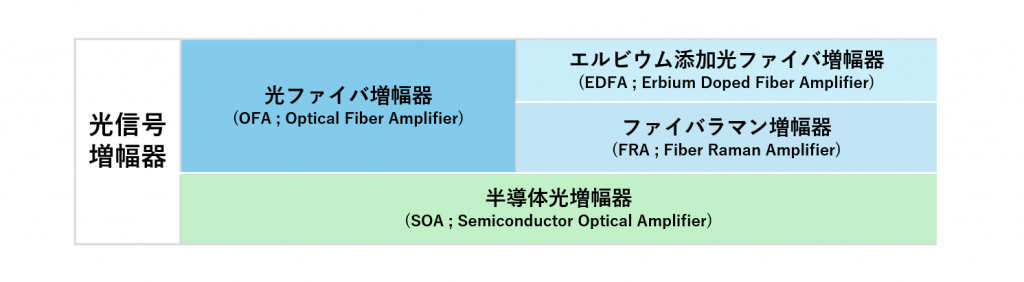

使用されている光増幅器は以下の三種類があります。

エルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA)

光ファイバのコア部にエルビウム・イオンを添加した光増幅器で、高利得、低雑音、かつ偏波無依存という特性を持っています。光増幅できる励起光波長は1.55μm帯または1.58μm帯の信号光を増幅します。

当社でも光通信やEDFAに焦点を絞った解説動画を掲載しています。ぜひEDFAについてご興味のある方はご覧ください。

ファイバラマン増幅器(FRA)

光ファイバに強い励起光を入射することで起こるラマン散乱に基づく誘導放出によって、励起光波長から100nm程度長い波長帯域の光増幅を行うことができます。増幅できる波長帯域が広いのが特徴であり、その帯域を励起光によって設定する自由さも強みです。

光半導体増幅器(SOA)

半導体素子で、半導体レーザーのへき開面に反射防止処理を施して共振器構造をなくすことで、外部からの入射光による誘導放出が起こります。その誘導放出により光信号を増幅することができます。SOAは小型化が可能であり、EDFAと比較してランニングコストを抑えることができます。

▼ SOA製品例

分散補償器

分散補償器は、光ファイバを伝搬する光波の分散によって引き起こされる光信号波形の歪みを修正する役割があります。光ファイバはガラス材料を使用しているため屈折率の波長依存性に起因する材料分散と、コア・グラッドの分布形状に起因する構造分散の2種類があり、それぞれの分散に対して保証する必要があります。分散補償には以下の2手法があります。

分散補償ファイバ方式(DCF)

波長分散と逆の性質を持つ分散補償ファイバを接続して分散補償の影響を打ち消す方式です。広帯域での補償が可能であり波長多重方式でも一括での補償が可能ではありますが、比較的長いファイバ長を挿入する必要がありため挿入損失が生まれてしまうデメリットもあります。

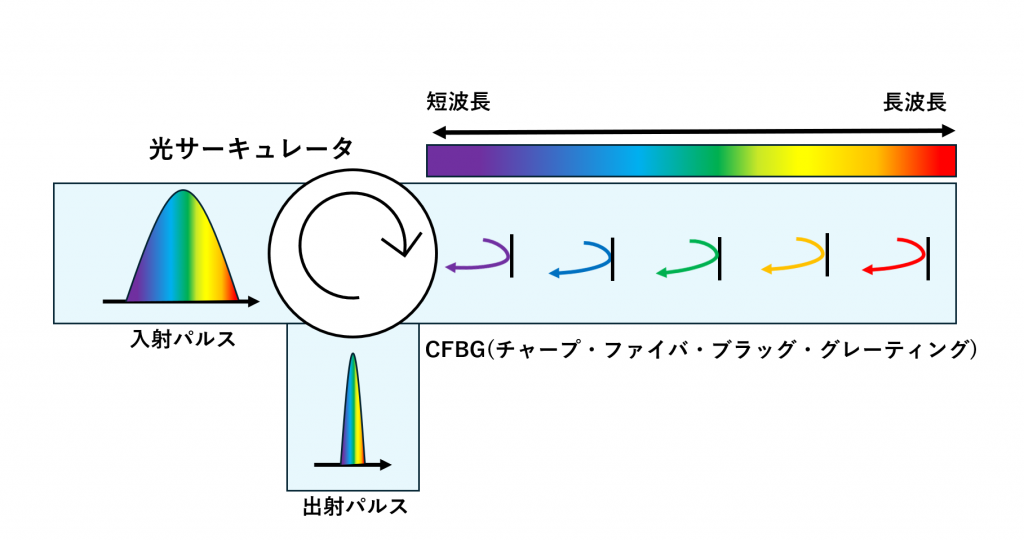

チャープ・ファイバ・ブラッグ・グレーティング方式(CFBG)

光ファイバ内で *4 ブラッグ反射 を起こさせる光ファイバ・ブラッグ・グレーティングを応用した方式です。波長ごとにブラッグ反射による異なる伝搬時間を付与させることで歪みを補償します(図5)。補償に必要なファイバ長や挿入損失を最小限にできますが、ブラッグ条件を満たす波長帯域のみで使用可能という弱点もあります。

図5 チャープ・ファイバ・ブラッグ・グレーティング方式(CFBG) 方式の原理イメージ

光スペクトラムアナライザ(OSA)

光スペクトラムアナライザは光のスペクトル特性を高精度で計測することが可能であり、光通信システム全体の品質保証に大きく貢献しています。光スペクトラムアナライザには計測精度を担保するため校正を行っており、この校正法はメーカーによって様々です。中には波長の自己補正機能を備えている製品もあります。

また当社YouTubeチャンネルにて光スペクトラムアナライザの紹介も行っております。こちらも併せてご覧ください。

光伝送の手法

先ほどまででどのように光信号が伝送されているのかの全体像がつかめたと思います。しかし光に情報を乗せる方法は1通りではありません。以下に”情報”を効率よく伝送する手法を4つ紹介します。

波長分割多重方式(WDM)

光の波長特性を利用して、同一の光ファイバ上で異なる波長の信号を同時に伝送する技術です。光ファイバの並列伝送を実現させたことで1度に送信できる情報量が多く、複数のユーザが使用しても混ざった信号から波長特性を利用してほしい信号だけを取り出すことが可能です。

時間分割多重方式

1度に送れる情報に限りがあるため、時間で区切って送ります。複数のユーザが同時に情報を発信した場合、情報を運ぶ光ファイバは1本しかないので、それぞれの情報を連続で同じ光ファイバに入力します。

偏波多重方式

光は波の性質を持つため、振動しながら進みます。その振動には向きが存在し、それを偏波と呼びます。水平に振動する水平偏波と垂直に振動する垂直偏波があり、それぞれに情報を載せる手法です。2つの偏波は交わることはないため、1度に送信する情報量を増やすことができます。

多値変調方式

この方式は、波長分割多重方式を更に発展させ、それぞれの波長にも複数の情報を載せます。代表的な技術に、差動4値位相変調方式(DQPSK : Differential Quadrature Phase-Shift-Keying)があります。

まとめ

- ● 光通信は電気信号を光信号に変換して情報を伝える通信手法の1つです。

- ● 光通信は光ファイバを用いた通信方法で、光ファイバによる伝送損失が少なく1度に大量の情報を送れるというメリットがあります。

- ● 光通信には光伝送装置が各要所に設置されており、損失や信号の変形の影響を最小限に抑えるためのデバイスが組み込まれています。

- ● 光の伝送には光の性質を利用した様々な伝送技術が開発されており、大量の情報を1度に高速にやり取りできる快適な通信を実現させています。

用語集

| *1 光ファイバ | 光伝送のための伝送路で、石英ガラスやプラスチックで構成されている細い線以上の構造が束になり、大量の情報伝達を可能にしています。 |

| *2 プロバイダ | インターネットを利用するための回線を提供する事業者のことを指します。具体的には、光回線やADSL回線などのことを指しています。 |

| *3 dB(デシベル) | デシベルは、対数スケールで表される単位であり、通常は音響、電気、無線通信などの分野で使用されます。またdBは、比率を表すために使用され、2つの量の比を対数で表すことで、大きな範囲の値を扱いやすくします。 |

| *4 ブラッグ反射 | X線の解析現象の一つで、結晶内の原子配列によって特定の波長のX線が反射される現象のことを指します。 |