※2025年2月18日 更新

目次

三次元計測について

物体を三次元計測する際に用いられる方法には、数多くの種類があります。記事では、光を用いた非接触な測定方法をピックアップし、その特長や用途、用途について紹介します。また、三次元計測機を導入する際に気をつけるべき点についても解説します。

三次元計測とは

三次元計測とは、物体の三次元的な形状をデータとして取得することの総称で、産業分野における製品の検査や、自動走行システム、測量など、幅広い分野において利用されます。

そんな三次元計測には大きくわけて「接触式」と「非接触式」の2種類が存在します。前者は測定対象に傷を付けてしまう可能性がありますが、後者は傷の心配がありません。そのため、近年は非接触式の三次元計測の利用が急速に広がっています。本項では、三次元計測の大まかな種類と、その特徴・用途に関して解説します。

▼ 関連記事

| 接触式三次元計測機とは 三次元計測は現在の産業製品の製造、生産管理には欠かせない技術です。 様々な手法を用いて、対象物の縦、横、高さを取得し、寸法、形状、 幾何公差などを読み取ります。 |

特徴と用途

三次元計測には様々な方式が存在し、それぞれの原理によって使用用途が異なります。この特徴と用途は以下の表のようにまとめられます。

| 測定原理 | 特徴や用途 | 手法の具体例 |

| 光レーダ法 | 光を対象物に照射し、反射して戻ってくるまでの時間や光の波のズレ(位相差)を 測定することで、対象物までの距離を計算する手法。 特に、レーザーを用いた測定方法はLiDAR(Light Detection and Ranging)とも 呼ばれ、3Dマッピングや自動運転技術などに広く利用されている。 | 直接ToF法 関節ToF法 |

| アクティブステレオ法 | 投影した光のパターンが物体の形状によって変化する様子をカメラで捉え、 三次元形状を計測する。暗い環境でも測定でき、比較的シンプルな 構成で三次元測定が可能。 | 光切断法 照度差ステレオ法 パターン投影法 |

| 光干渉法 | 光源から出射された光を2つに分割し、片方の光を測定対象物に照射後、 2つの光を1つに戻す。このときに発生するナノメートル (nm) 単位の微小な 干渉縞を計測する手法。 極めて高精度な測定が可能で、半導体や光学部品の検査に使われる。 | デジタルホログラフィ 白色干渉法 |

| レンズ焦点法 | 光源と、測定対象の結像位置に *1 ピンホール を配置した系 (光学システム) を用いる。 対象物を深さ方向に移動させながら、ピンホールを通過する光の強度 (ピーク輝度) と、 その位置情報を取得することで、対象物の三次元形状を測定する。 | 共焦点法 |

| パッシブステレオ法 | 測定対象物を複数のカメラを用いて異なる視点から撮影し、 それぞれの視点から撮影した画像のズレ(視差)を利用して、 物体の奥行き情報を計測する。対象物に光を当てる必要がないため、 屋外測定などに向く。 | 多眼視法 両眼視差法 連続画像法 |

三次元計測の手法

前項であげた次元計測の手法の内、工業的な利用の多い光切断法(アクティブステレオ法)と、自動車の周辺監視システムにも用いられるToF法(光レーダー法)、非常に高精度な計測が可能である白色干渉法(光干渉法)をピックアップし、解説します。

光切断法(アクティブステレオ法)

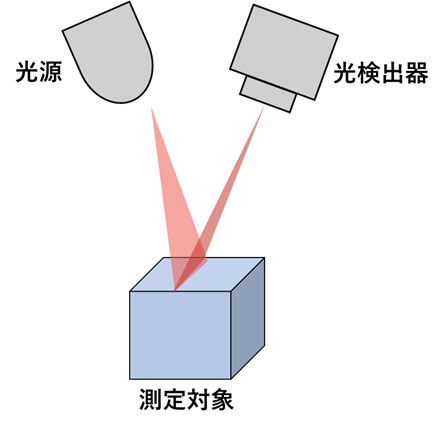

光切断法では、下図のように測定対象物に細い線状のレーザー光を照射し、その反射光を光検出器で測定することで、三角測量の原理で対象物の形状を得ます。実際には、レーザー光を照射する位置を物体の端から端へ連続にスキャンし、取得したデータに対して適切な画像処理を施すことで、対象物の全体像を3次元データ化します。

また本手法では、レーザー光を斜めから照射し、その反射光を測定するため、場合によっては(図1)のように死角が生まれてしまう場合もあります。しかし、複雑な物体の形状を、非接触でかつ高速に、高い精度で計測できるため、電子基板や金属製品などの形状検査などに用いられます。

図1 光切断法(アクティブステレオ法)の原理図

▼ 光切断法がよくわかる!

『3D検査』解説!光切断法 VS 構造化照明│Vol.45

ToF法(光レーダー法)

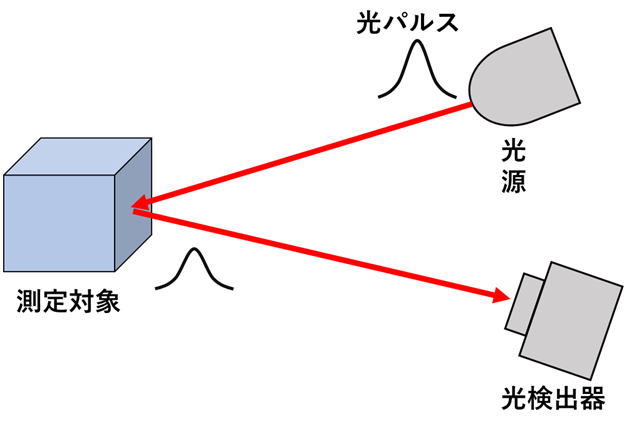

ToF法は、下(図2)に示すように測定対象物に光を照射し、反射した光が光検出器に戻ってくるまでの時間や、位相の変化を測定することで、対象物までの距離を算出します。このとき、経過時間を利用するか、位相の変化を利用するかによって、「直接ToF法」と「間接ToF法」に分類することができます。

本手法では、計算処理が簡単であるためリアルタイムな測定が可能です。そのため、自動車の周辺監視システムや、地球環境(地形など)観測、AR/VR/MRなどのエンターテインメント機器など、様々な分野への応用が期待されます。

図2 ToF法_原理図

白色干渉法(光干渉法/ OCT)

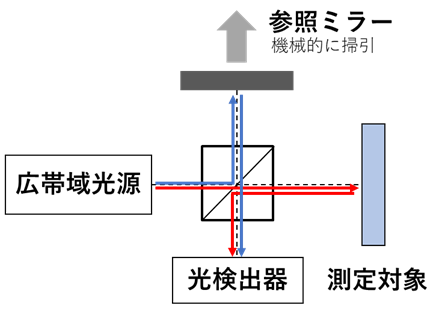

白色干渉法は、光の干渉を利用した測定方法です。(図3)のように、光源から出射した光を2つに分割し、片方の光を測定対象物に照射します。その後、2つの光を合波(1つに戻す)すると、干渉縞が現れます。この干渉縞を観測することで物体の形状を計測します。

本手法は、白色光( *2 コヒーレンス性 の低い光)を用いるために光が干渉する範囲がせまくなっています。そのため、凹凸の大きいものの測定には向かず、平坦な表面の粗さ計測に用いられます。

一方で、本手法の原理を用いることで非侵襲に物体の内部構造を測定することもできるため、医療などへの応用が期待されます。

図3 白色干渉法の原理図

三次元計測機の選び方

ここまでに触れてきたように、光を用いた三次元計測には様々な手法があります。では、実際に使用する際にはどの手法、どんな計測機を選べばよいのでしょうか?

本項では、計測器を選ぶ際に考慮すべきポイントについて解説していきます。

計測対象

三次元計測機を選ぶ際、必ず考慮しなくてはならないのが、「どんなものを測定したいか」です。三次元測定機は、使用している測定手法や機械の構成によって、測定可能な範囲や測定精度、測定にかかる時間、測定可能な物体の特性が異なります。 こうした測定法ごとの得手不得手を次の表にまとめました。

| 測定原理 | 計測対象 | 測定レンジ | 精度 | リアルタイム計測 |

| 光レーダ法 | 光の吸収・乱反射の少ない物体 透明でない物体 | 数m | 数cm~数mm | 可能 |

| アクティブステレオ法 | 鏡面でない物体 透明でない物体 | 数cm~数m | 数十μm~数cm | 測定に数秒程度かかる |

| 光干渉法 | 反射率の高い物体 凹凸の少ない物体 | 数μm~ | サブナノメートル | 方法によっては適応可能 |

| レンズ焦点法 | 鏡面出ない物体 | 数mm | 数μm~ | 不向き |

| パッシブステレオ法 | 平坦でない物体 | 数cm~数m | 数mm~ | 可能 |

具体例

例えば、アクティブステレオ法(測定対象物に光を投影し、反射光のパターンをカメラで計測することで三次元計測を行う)の原理を利用しているレーザー光切断法(レーザー光を線状 *スリット状 に照射し、対象物の断面形状をカメラで捉えて高さや形状を測定する方式)は 高精度かつ非接触で測定が可能 という特長を持つため、工業製品の検査に適しています。

レーザー光切断法の特徴としては、

✅ 高精度: 反射光をカメラで詳細に解析できるため、ミクロン単位の測定が可能

✅ 高速計測: 1本のレーザーラインで断面をスキャンでき、動的測定も可能

✅ 対象物の材質に依存しにくい: 光の反射を利用するため、透明体や鏡面体以外は測定しやすい

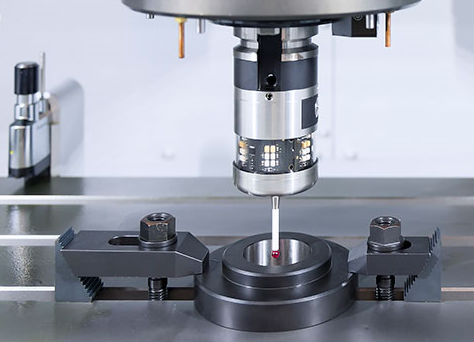

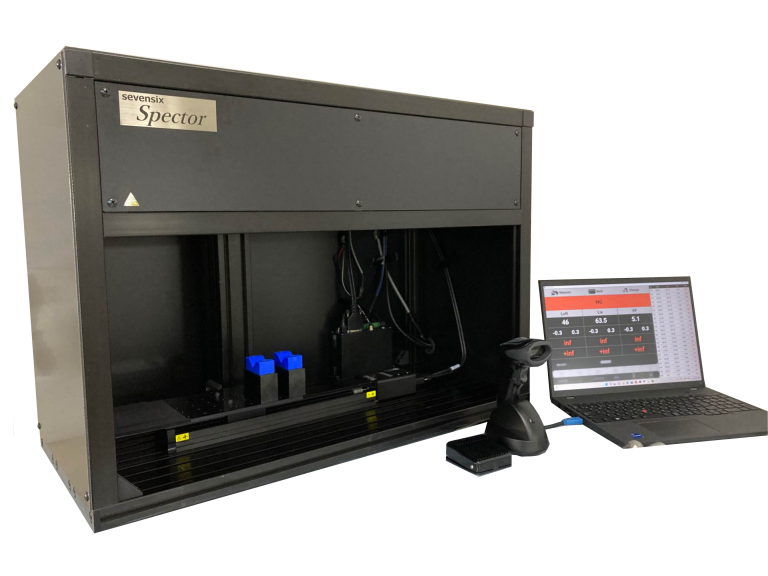

当社では、この特長を活かしたゴルフヘッド検査装置『Spector』を開発しました。 『Spector』は、レーザー光を用いてゴルフヘッドの形状を高精度に測定し、製品ごとの微細な違いを検出できます。特に、スイートスポットの位置やフェースの角度など、ゴルフクラブの性能に直結する要素を 高速かつ高精度にスキャンできます。

3次元形状検査装置シリーズ

ゴルフヘッド検査装置『Spector』 ▶

✓ 高難易度ワーク、検査自動化に強み

✓ レーザーによる非接触測定

✓ 測定時間4秒

概要カタログダウンロード:ゴルフヘッド検査装置『Spector』

▼ 会社サイトニュース ▼

日本経済新聞にて弊社の計測技術が紹介されました。

かねてより自動検査システムの開発を協業で進めていた遠藤製作所様が、日経新聞にて取り上げられました。

新開発の3D計測技術により、検品の高速化・測定精度の向上に寄与しました。

コスト

三次元計測機に限らず、新しい機器を導入する際に気になるのが「コスト」です。

三次元計測機の場合、基本的に測定精度が高く測定可能範囲が広いものほどコストがかかります。

例えば、精度が比較的荒く、測定範囲の広い測定器であるノギスやマイクロメーターなどは数千円程度から入手可能ですが、μmオーダーの測定精度を持つような機器は数百万円以上の価格になり、最も高いもので数千万円まで達します。

そのため、用途や目的の精度と価格を比較し、両者のバランスがとれる測定器を選ぶ必要があります。

まとめ

- ● 三次元計測には、大きくわけて「接触式」と「非接触式」の2種類が存在しますが、非接触に計測できるという利点から、「非接触式」の利用が広まっています。

- ● 非接触式の三次元計測の手法には様々な種類があり、それぞれ用途が異なります。

- ● 三次元計測器を導入する際は、考慮すべき点として「計測対象」と「コスト」があります。

- ● どのような形状の物体をどの程度の精度で、どの程度の速さで測定したいのか。また、どの程のコストまで許容できるのか。使用目的と予算に応じて適切な三次元計測器を選びましょう

用語集

| 用語 | 意味 |

| *1 ピンホール | 小さな穴の空いた空間フィルタ。レーザーの開口度の調節にも用いられる。 |

| *2 コヒーレンス | 光の干渉のしやすさのこと。可干渉性。 |