目次

本記事でわかること

本記事では、*1 白色レーザー(White Laser)の原理と応用について解説します。

従来の白色光源(LEDやハロゲンランプ)と異なり、白色レーザーは広帯域かつコヒーレントな光を生成できる点が特徴です。

超短パルスレーザーを非線形媒質に通すことで得られる *2 スーパーコンティニウム光(Supercontinuum)方式を中心に、その発生メカニズム、主な応用分野(通信・医療・精密計測・LiDARなど)、そして商用化における課題までをわかりやすく紹介します。

白色レーザーとは?

一般的に白色光源と呼ばれるLEDやハロゲンランプは非コヒーレント光源ですが、白色レーザーはこれらとは異なり、主に以下の2つの方式があります。

スペクトル合成方式

赤・緑・青(RGB)など複数の狭線幅レーザーを空間的に重ね、白色として知覚させる方式。

超連続光(Supercontinuum, SC)方式

パルスレーザーを非線形媒質に通し、自己位相変調や四光波混合などの *3 非線形光学 過程により、数百nmに及ぶ広帯域スペクトルを生成する方式。

本稿では後者のSC方式を中心に解説します。

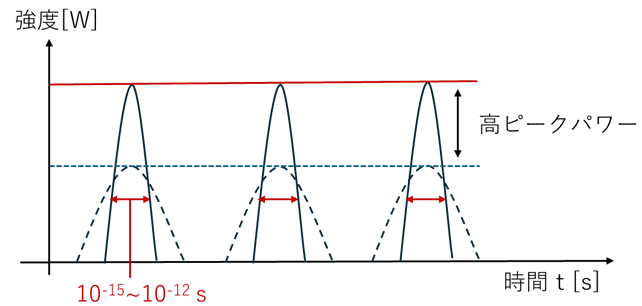

超短パルスレーザーと非線形光学過程

フェムト秒(10⁻¹⁵秒)〜ピコ秒(10⁻¹²秒)のパルス幅を持ちます。1パルスあたりのエネルギーがμJ〜mJ級の超短パルスレーザーが広く使用されており、パルス幅が極めて短いためにピーク出力はGW〜TWに達します。これにより、通常は現れにくい高次の非線形光学効果を誘起できます。

図1 超短パルスレーザーのイメージ

関連記事(パルスレーザー)はこちら

| パルスレーザーとは?基礎知識から、強みを活かした用途例など解説 パルス発振の手法、構成例などの基礎知識を解説しています。 |

スペクトル広帯域化に関わる光学過程

1. *4 自己位相変調(SPM): 光強度に依存する屈折率n =n0+n2I(光Kerr効果)によって、パルス内の時間的な位相が変化し、周波数スペクトルが対称に広がります。

2. *5 群速度分散(GVD): 媒質の分散特性により、パルスの時間幅が変化。負分散領域ではパルスが圧縮され、非線形効果がより強く現れます。

3. *6 四光波混合(FWM): 二つ以上の異なった波長の光がエネルギーと運動量保存則に従って相互作用し、新たな波長の光を生成します。位相整合条件が重要です。

4. *7 誘導ラマン散乱(SRS): 非線形光学効果によって、入射光よりも長波長側にシフトしたストークス光と呼ばれるコヒーレント光が発生しますレーザー光を物質にあてて散乱させると、散乱された単色光内に物質に特有な量だけ波長がずれたコヒーレントな光(ストークス光)が混ざって現れます。

5. *8 分散波放射(DW): 高次分散項が支配的な領域で位相整合が成立すると、ソリトンから離散的な新波長成分が放射され、特に可視域への展開に寄与します。

これらの効果が複合的に生じる自己強化的に重なり合うことで、1オクターブ以上にわたる極めて広いスペクトルを持つ白色レーザーが生成されます。

応用分野

応用分野リスト

| 応用分野 | 概要 |

| 波長分割多重(WDM)デバイス評価 | SC光源はO〜Uバンドにわたる広帯域を一括照射可能なため、AWGやDWDMフィルタなどの特性評価に有効です。 |

| 医療(*9 OCT、PDT、超解像顕微鏡など) | SC光源は、光コヒーレンス断層計(OCT)において数µmの分解能を実現するほか、光力学療法(PDT)やSTED顕微鏡など多波長励起が必要な医療技術に利用されます。 |

| 精密計測 | 干渉計や分光エリプソメトリにおいて、広帯域でコヒーレントな光源は、材料の屈折率や膜厚の高精度評価に貢献します。 |

| *10 LiDAR・3Dセンシング | 波長掃引(TWLM)と組み合わせることで、1台の白色レーザー光源から多波長パルスを出力し、反射特性に基づく物体識別や高精度の空間マッピングを可能にします。 |

応用例:白色レーザーによる神経・臓器観察

これまで臓器や生体組織の細胞を分析する為には対象組織をスライスし、観察し、またこのスライスを再構成させるという複雑かつ再現が難しい方法により視覚化されてきました。

NKT Photonics社製 白色レーザーを用いたライトシート顕微鏡を使用することにより、下記のような神経系全体の3D画像が容易に取得することが出来ます。

この応用に使用されている白色レーザーはこちら ▶▶

白色レーザー光源 最上位モデル

『SuperK FIANIUM』

商用化と技術的課題

主な商用光源

● NKT Photonics社の SuperK シリーズ

● Leukos

NKT Photonics社は、15年以上SCレーザーを製造し続けています。SCレーザーは最初はラボユースで基礎研究で使われていましたが、今では、光コヒーレンストモグラフィ、STED顕微鏡、蛍光寿命 イメージング装置の光源として実用化されています。

OCT用光源として活用する場合の技術的課題

干渉計:広帯域になるほど、参照光路と信号光路の波長分散差がA-scanのPSF(Point spread function)に強い影響を及ぼし、OCTの分解能やPSFのピーク位置の精度、感度が劣化します。光ファイバ長や各種レンズの種類をできるだけ合わせ、調整可能な分散補償器を用いるなどの対策が必要です。

▶ 詳細はこちら :SupercontinuumレーザーをOCT用光源にする場合の注意点【1/3】:干渉計

光検出器(分光器):SD-OCTの光検出器である分光器は、測定可能な波長範囲と1ピクセル当たりの波長(nm/pixel)がトレードオフの関係にあります。しかし、現実的には光検出器のピクセル数には限界があるため、市販されている光検出器ではOCTの性能の限界を発揮できない可能性があります。

▶ 詳細はこちら :SupercontinuumレーザーをOCT用光源にする場合の注意点【2/3】:光検出器(分光器)

サンプル: SCレーザーはスペクトル密度が高いという特徴がありますが、サンプルへ照射できる平均光強度が決まっている場合は、光源が広帯域になるほど分光器内のラインセンサの1ピクセルあたりの光量が小さくなるため低感度となります。

▶ 詳細はこちら :SupercontinuumレーザーをOCT用光源にする場合の注意点【3/3】:サンプル

まとめ

白色レーザー(特にSC方式)は、既存の白色光源では不可能な広帯域・高輝度・高コヒーレンスを実現する次世代光源です。今後、通信、センシング、医療、計測といった分野での応用がさらに拡大するとともに、装置の高性能化・低価格化も進展することが期待されます。

用語集

| 用語 | 意味 |

| *1 白色レーザー | 可視光全域にわたる広帯域かつコヒーレントなレーザー光源。 |

| *2 スーパーコンティニウム光 | 超短パルスレーザーが非線形媒質を通過して得られる広帯域スペクトル光。 |

| *3 非線形光学 | 光強度に応じて媒質の屈折率などが変化する現象を扱う分野。 |

| *4 自己位相変調(SPM) | 光の強度によって屈折率が変化し、パルスの周波数が広がる現象。 |

| *5 群速度分散(GVD) | 異なる波長の光が異なる速度で伝搬することでパルス幅が変化する現象。 |

| *6 四光波混合(FWM) | 複数波長の光が相互作用して新たな波長の光を生成する非線形効果。 |

| *7 誘導ラマン散乱(SRS) | 入射光が物質の振動モードと相互作用して長波長の光を発生させる現象。 |

| *8 分散波放射(DW) | ソリトン伝搬時に高次分散によって生じる新しい波長成分。 |

| *9 OCT(光コヒーレンストモグラフィ) | 光の干渉を利用して生体内部構造を高解像度で観察する医療技術。 |

| *10 LiDAR | レーザーを使って物体までの距離を測定するセンシング技術。 |