【sevensixTV】に第133弾の動画を配信しました。

01:01 国内パブリッククラウド市場の増加

01:49 国内の個別企業の注目記事

04:57 海中データセンター

05:35 世界のデータセンター電力需要

08:22 国内の「ワット・ビット連携」構想や省エネ技術

10:45 今回の主要記事10選まとめ

今回は 2025年2月15日~3月14日 に報じられたデータセンター関連の注目ニュースを厳選してご紹介します。

生成AI・データセンター市場における最新トレンドを、業界目線で分かりやすく解説します。 特に技術職・研究者・開発系の方にぜひご覧いただきたい内容です。

【おすすめ関連動画】

▶ 第1弾:AI革命!データセンターの役割とその進化│Vol.118

▶ 世界のデータセンター市場動向から、国内(政府・民間企業)動向を考えてみる│Vol.119

▶ 生成AI/データセンターシリーズ:光技術がもたらすパラダイムシフトの全貌に迫る!│Vol.120

01:01 国内パブリッククラウド市場の増加

「2024年の国内パブリッククラウド市場は前年比16.3%増の4兆1423億円」

IDC Japanの調査によりますと、2024年の国内パブリッククラウド市場は前年比26.1%増の4兆1423億円となり、更に4年後の2029年には24年の2倍となる8兆8164億円に達すると予測されています。

成長の要因としては、生成AI関連の需要拡大や、レガシーマイグレーションの加速、デジタルビジネス投資の活発化などが挙げられています。また、AIエージェントの導入が進み、ビジネスプロセスの自動化や業務効率化が加速する見込みです。市場の競争は激化しており、ベンダー各社は生成AIを活用した製品やサービスの提供を強化し、アーリーアダプターへのアプローチを進める必要があると指摘されています。

01:49 国内の個別企業の注目記事

東芝が開発したNAND型フラッシュメモリーは、ついに第10世代にまで進化しました。

「キオクシア、次世代メモリー開発 データ転送速度は3割増し」です。

キオクシアは、次世代NAND型フラッシュメモリー(第10世代)を開発し、積層数を従来の218層から332層にまで増加しました。これにより、データ転送速度を33%向上させ、AI向けデータセンター市場での需要を見込んでいます。

また、電力効率の改善にも成功し、データ入力時の電力効率が10%向上、データ出力時の電力効率が34%向上、単位面積当たりの記憶容量が59%増加します。

キオクシアは、製造コストの上昇が課題となる中、ウエハー貼り合わせの新しい製造技術を開発し、これにより、記憶素子と回路を別々に製造し、後から結合することで生産効率を高めています。

さらに、第10世代だけでなく、第8世代と第10世代の中間となる「第9世代」の開発も進行中。記憶素子は現行技術を活用しつつ、読み書き性能を次世代技術で強化するとのことです。

続いての記事です。ユビタスが東大IPCからの資金調達に成功しました。

GPUクラウド企業のユビタスは、東京大学協創プラットフォーム(東大IPC)から資金調達を受け、日本におけるGPUデータセンター事業を拡大する計画を発表しました。Nvidia Blackwell GPUを活用し、ペタバイトスケールのワークロードに対応できるデータセンターを目指します。

日本のデータセンター市場は、産業用電力コストの高さとスペースの制約という課題を抱えており、ユビタスはエネルギー効率の高い施設設計を検討中。さらに、新データセンター建設に向けて、特別目的会社(SPV)の設立を検討しています。

同社は、東京と大阪で既存のデータセンターを運営しており、新たに原子力発電所近くのデータセンター建設も検討。初期電力2〜3MWで開始し、最大50MWまで拡張する計画です。 ユビタスは、クラウドゲーミング事業からスタートし、現在はAI分野にも注力。台湾でスーパーコンピューターを運営し、Top500の31位にランクイン。AWSやGoogle Cloudとも提携し、Nvidia ConnectプログラムのメンバーとしてGPUリソース提供を強化しています。

大手商社による積極的な攻勢が止まりません。大手商社の一角、三井物産がハイパースケールデータセンターの買収に乗り出しました。

三井物産は、180億円を投じて、神奈川県にある20MWのハイパースケールデータセンターを買収しました。この買収は、新たなデジタルインフラ投資ファンドのシードアセットとして組み込まれ、機関投資家と共同で50%の株式を取得しています。

運営は子会社の三井物産リアルティ・マネジメントが担当し、同社のデータセンター事業の拡大戦略の一環として位置づけられています。

三井物産はアジア太平洋地域のデータセンター市場でのプレゼンスを拡大しており、2023年には不動産アセットマネジメント会社Patrizia(パトリツィア)と提携し、APAC(エイパック)インフラ向けの投資ファンドを設立しています。今後も積極的にデータセンターに投資をする方針です。

また、神奈川県ではNECもデータセンターを運営しており、5億ドルの資金調達の一環で施設の売却を検討していたとの情報もあります。

04:57 海中データセンター

データセンターは既に海中にまで進出をしていました。 中国は海南省・陵水(かいなんしょう・りょうすい)の海中にあるデータセンターに、新しい高性能モジュールが追加されました。

このモジュールは400台の高性能サーバーを搭載しており、AIモデルのトレーニングやシミュレーションなどの用途で既に10社と契約済みです。HiCloudが運営するこのデータセンターは、海水を冷却に利用することで効率化を図っています。世界初の商用水中データセンターとされていますが、実験レベルだと過去にもマイクロソフトのProject Natick(ナティック)などが実験例としてありました。今後、水中データセンターの普及が進むのか注目されます。

05:35 世界のデータセンター電力需要

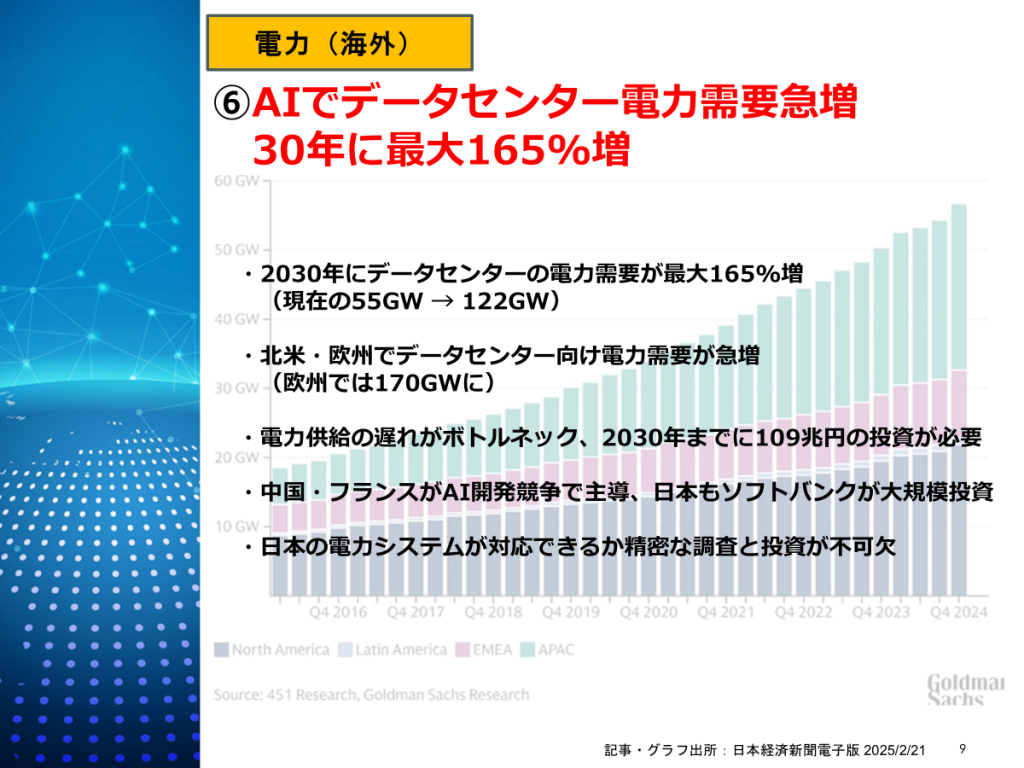

生成AIの開発競争の激化がデータセンターによる電力需要の急増を引き起こしています。

生成AIの拡大に伴い、データセンターの電力需要が急増 しており、2030年には 2023年比で最大165%増 になると予測されています。

2027年にはデータセンターの電力需要が84GWに達し、AI向けが市場全体の27%を占めると見込まれています。

また、2030年には合計約122GWのデータセンターが稼働する予定で、北米を中心に電力需要が急増し、欧州でもデータセンター向け電力が170GWに達する見込みです。

電力供給の遅れがデータセンター建設のボトルネックとなっており、電力網整備に109兆円の投資が必要と試算されています。

各国のAI開発競争も激化 しており、中国のDeepSeekやフランスの大規模AIデータセンター計画が進行中。フランスでは原子力発電で電力を賄う方針を示しており、各国のエネルギー政策も重要なポイントになっています。

日本でもソフトバンクをはじめとした企業が 続々と大規模データセンターを開設する予定ですが、現在の電力システムで対応できるかどうか、詳細な調査と投資が不可欠となりそうです。

データセンター銀座

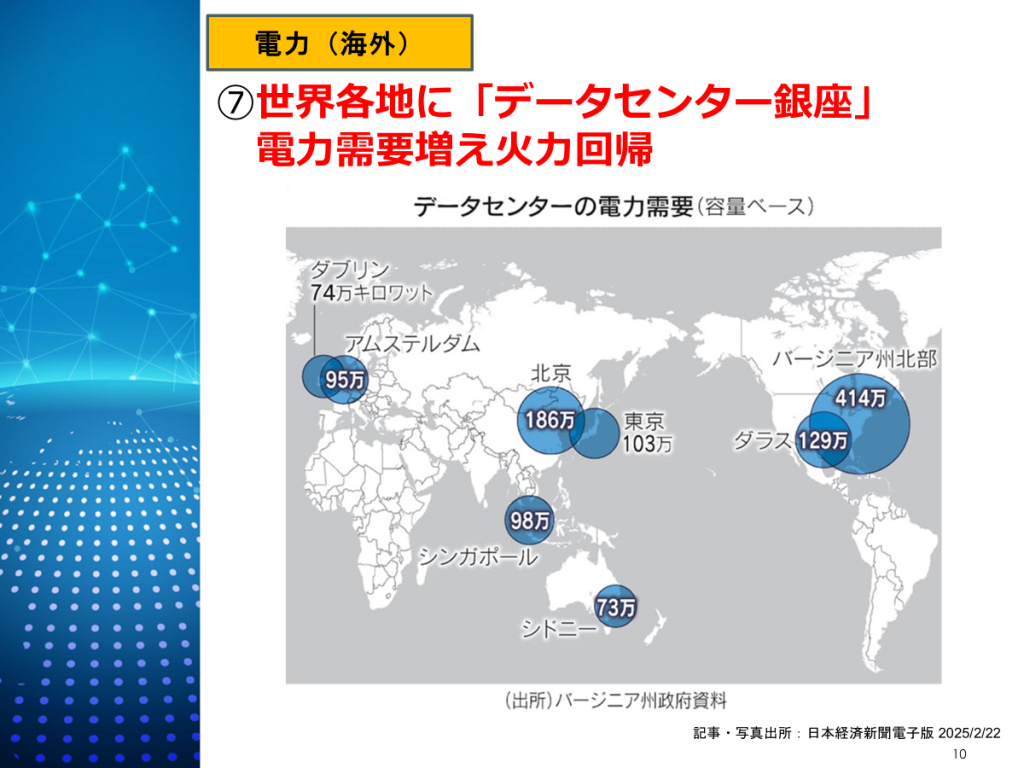

世界中で銀座の街ができはじめました。

全国各地の繁華街や人通りの多い場所、に用いられる「銀座」ですが、これにちなんだ「データセンター銀座」が世界各地に広がっています。

クラウドやAI技術の普及に伴い、データセンターが急速に増えており、その電力消費が大きな問題となっていることが指摘されています。特にアメリカでは、バージニア州を中心にデータセンターが集中し、その電力需要が増加しているため、従来の火力発電に頼る動きが強まっています。さらに、欧州や日本でもデータセンターの増加が進んでおり、各国で火力発電の新設が進む一方で、脱炭素との両立が難しくなっている現実があります。

特に日本の状況は厳しく、データセンターの増加が電力需要を押し上げており、その影響で2030年頃の電力需要の予想についは、ここ数年毎年引き上げられている状況です。

一方で日本は他の先進国に比べて火力発電の割合が高く新設のハードルは高いと言えます。また、国土の狭い日本では大規模太陽光発電所や陸上風力の開発余地は減少しており、脱炭素との両立に向けてはデータセンターの省エネ技術の向上がカギを握ると見られています。

企業も省エネ技術の開発や運用方法の見直しを行っており、特に冷却技術の研究が進められています。日本の一部のデータセンターでは外気冷却の利用や、再生可能エネルギーを優先的に使用する方法が採用されたりしています。

今後の技術の進展や政策の変化によっては、将来的に電力需要が大きく変動する可能性もあり、業界全体としての対応が求められています。

08:22 国内の「ワット・ビット連携」構想や省エネ技術

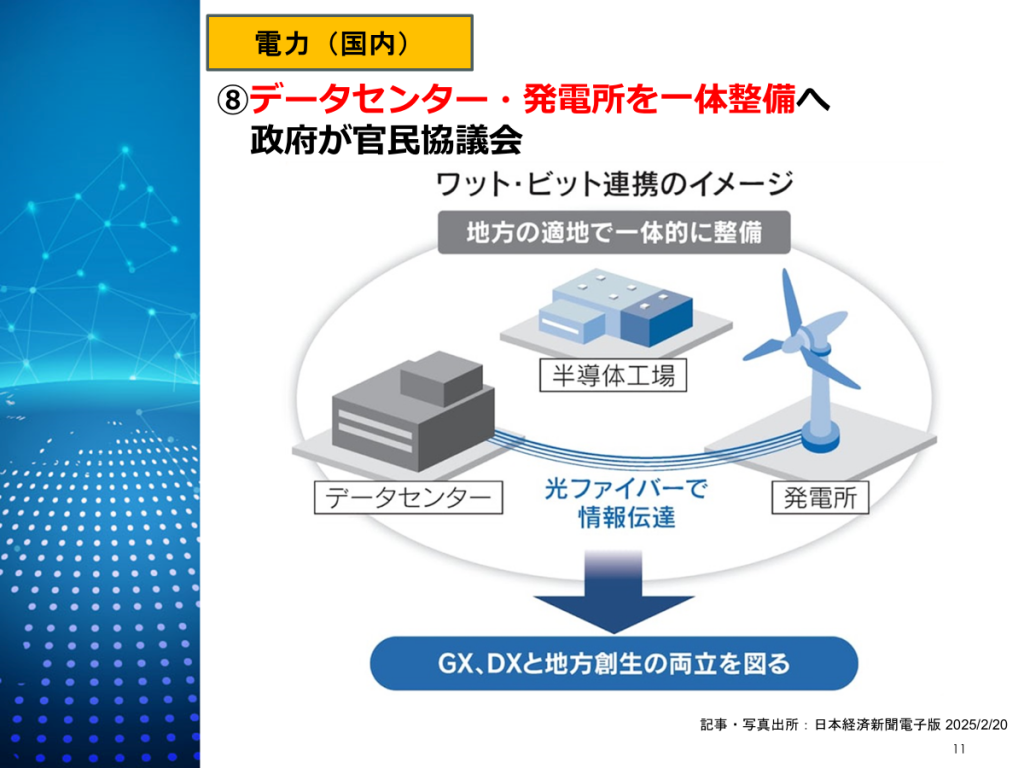

そうしたなか日本では、政府によるデータセンターと発電所を一体で整備する構想が動き出しました。

政府は、データセンターと発電所を一体整備するための官民協議会を設立する方針を発表しました。これは 「ワット・ビット連携」 と呼ばれ、電力供給とデータセンター運用を効率化し、脱炭素・地方活性化を両立する狙いがあります。

ワット・ビット連携では発電所の近くにデータセンターを設置しエネルギー供給を最適化し、さらに送電線に比べて割安な光ファイバーを活用することで通信インフラのコストを削減することを目指しています。

この構想には東京電力グループの参画やNTTの次世代通信基盤「IOWN」との連携も視野 に入れられており、更にはアメリカでワット・ビット連携と同じコンセプトであるスターゲート計画を発表したソフトバンクの孫正義氏が、日本でもスターゲート計画を広げると表明するなど、動きが活発化しています。

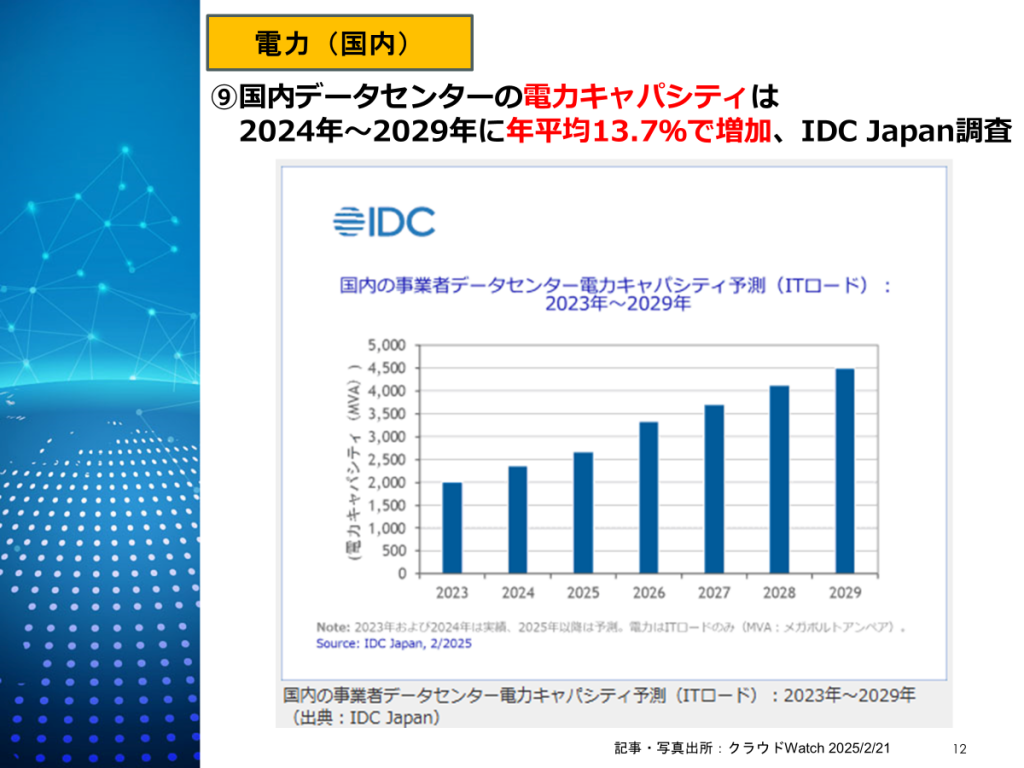

IDC Japanは、国内のデータセンターの電力キャパシティが2024年から2029年にかけて年平均13.7%で成長するという予測を発表しました。

特に関東・関西ではハイパースケールデータセンターの建設が加速し、毎年300MVA以上の規模で新設が続く見込みです。生成AIの普及に伴い、クラウド事業者や企業のAIサーバー導入が増え、データセンターの電力需要を押し上げています。一方で建設コストは上昇しているものの、需要の拡大によりデータセンターの新設ペースは衰えないと見られています。

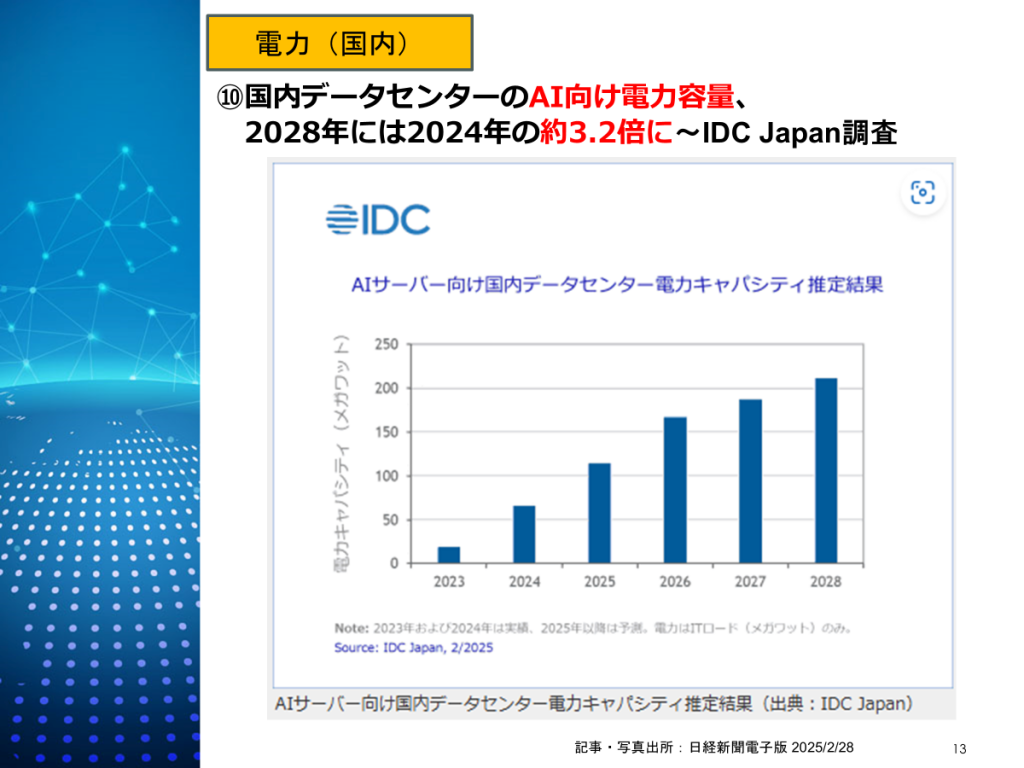

IDC Japanは国内データセンターに設置されるAIサーバーに必要な電力容量の推定結果を発表しました。IDC Japanの調査によると、国内データセンターのAIサーバー向け電力容量は、2024年末時点で67メガワット、2028年末には212メガワット(約3.2倍)に増加すると予測されています。

この急増の背景には、ハイパースケーラーによるAIインフラ投資の拡大や政府の補助金プログラムによるAIサーバー調達の加速があります。さらに、AIサーバーの高発熱問題により、液冷方式の導入が不可欠とされており、技術的課題の解決が求められています。

10:45 今回の主要記事10選まとめ

国内外問わずですが、データセンターの増加はとどまることを知らず、国内でもデータセンターの拡張や買収などが見られました。そうした前向きな話の一方でAI開発とデーターセンター増加が深刻なエネルギー問題を引き起こしており、国際的な方向性である脱炭素とは真逆の動きになるほどの影響が出始めています。

一方で次世代メモリーや電力の課題解決に向けた技術革新が引き続き進行中です。

#セブンシックス

#データセンター

#生成AI

#脱炭素

#サステナブルIT

#NANDメモリー

#ワットビット連携

#サードパーティ光トランシーバ