※2025年1月20日 更新

目次

1. 光スペクトルとは?

私達の生活に欠かせない要素である光。この光を使うことで、物質の成分の分析や波形の計測など、様々な測定を行うことができます。本記事では、そんな光を用いた測定において重要となる光スペクトルについて解説していきます。

スペクトルとは?

光を波長ごとに分光(分解)し、波長毎の光の強度分布を並べたものをスペクトル(Spectrum)と言い、物質ごとに特有の分布を持つため成分分析等に使用されます。スペクトルは基本的に分光器を用いて取得され、横軸を波長、縦軸を強度(Intensity)としたグラフで図示されます。

スペクトルの色

太陽光やLED照明のような光をプリズムに通すと、虹のようなスペクトルが現れます。このスペクトルを人間が観察するとき、スペクトルは長波長側から順に赤・橙・黄・緑・青・紫と並んでいるように見えますが、これは、人間の網膜内に存在する「*1 光受容細胞」の働きによるものです。光受容細胞は、赤・緑・青(R・G・B)各色に反応する3種類の光受容タンパク質を持っており、これら3種類のタンパク質の相対的な反応の割合により、人間は光を「色」として知覚します。

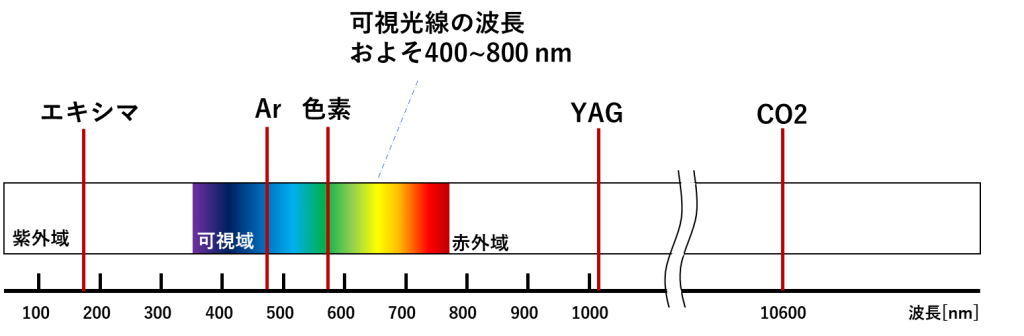

また、人間が色として視認できる波長(およそ400nm~800nmの範囲)の光をまとめて「可視光線」と言い、可視光よりも長い波長の光を「赤外線」、短い波長の光を「紫外線」と呼称します。 (図1)

図1 波長ごとの呼称

連続スペクトルと線スペクトル

スペクトルは、その形により連続スペクトルと線スペクトルに分類することができます。

例えば、白熱電球や太陽光のスペクトルを観察すると、広い波長範囲に連続してスペクトルが分布していることがわかります。これを連続スペクトルと言い、どんなに分光器の分解能を良くしても切れ目が現れることはありません。この連続スペクトルは主に高温となった物質からの *2 熱放射 のスペクトルにみられます。

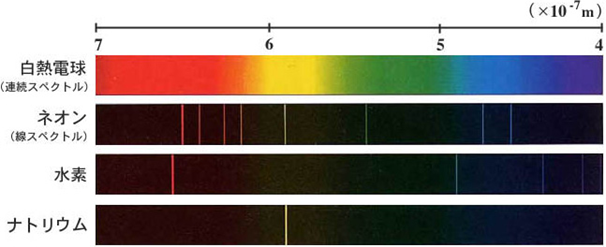

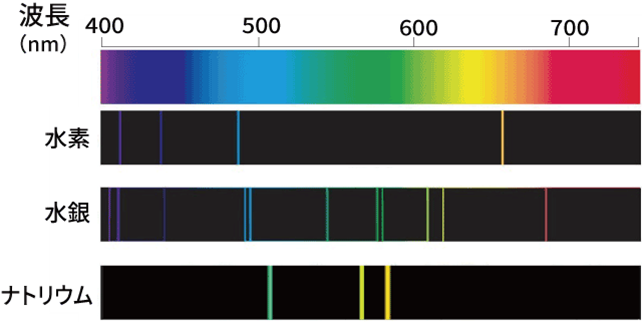

一方で、水素や水銀、ナトリウムのスペクトルを見ると、特定の波長位置に線状のスペクトルが現れているのがわかります。(図2)これが線スペクトルであり、明るい線を「輝線」、暗い線を「吸収線(暗線)」と呼びます。線スペクトルは、原子が固有の波長の光を発したり吸収したりすることで現れるため、線スペクトルを測定することで物質に含まれる原子の種類を特定することができます。 (図3)

図2 原子スペクトル (rika-net.com参考)

図3 連続スペクトルと線スペクトルの例

物理学は恐るるに足らず。厳密な実験の先に待っている楽しみ

「教養・共通科目」潜入レポート – 京都大学広報誌『紅萠』 (kyoto-u.ac.jp) より

2. スペクトルの測定方法

ここでは、物質の成分や状態を分析する際に使用されるスペクトル測定方法をいくつかピックアップして解説していきます。

透過スペクトルと反射スペクトル

まず、分析の際に用いられるスペクトルの種類を大まかに説明します。

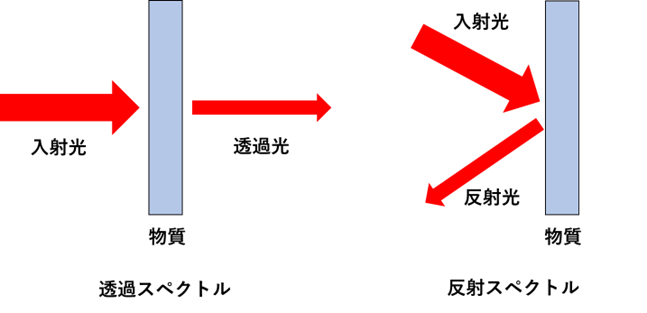

物質の成分分析を行う際には、物質に光を照射して得られる「透過スペクトル」と「反射スペクトル」を用いる方法が多く利用されており、様々な手法が開発されています。

透過スペクトルとは

透過スペクトルは、図のように光を照射した際に、物質を透過した光のスペクトルのことです。測定する物質により透過する光(吸収する光)の波長が異なるため物質の成分分析に利用されます。主に液体や気体のような光を透過しやすい物質の測定に用いられ、物質内部の成分や分子構造の分析に役立ちます。

反射スペクトルとは

反射スペクトルは、図のように光を照射した際に、物質によって反射された光のスペクトルのことです。こちらも測定する物質により、反射する光(吸収される光)の波長が異なるため、物質の成分分析に利用されます。光が物質の表面に当たって反射した際の光の波長成分を測定することによって、表面の特性や膜厚、反射率の測定が可能になります。

図4 透過スペクトル・反射スペクトル測定の様子

光散乱法

さらに、光散乱法や蛍光分光法を使い、より細かい分子構造や成分情報を取得することが出来ます。

光を試料(溶液)に照射すると、光は溶液中の粒子により散乱されます。この散乱光を利用してスペクトルを測定する方法を光散乱法といいます。

この光散乱法には、ラマン散乱分光法やブリルアン散乱分光法などの種類があります。

ラマン散乱分光法

ラマン散乱を用いる方法です。ラマン散乱とは、入射光のエネルギーが試料中の分子振動に奪われる、もしくは入射光に分子振動のエネルギーが加わることで、入射光とは異なる波長の光が散乱される現象のことです。化学組成や分子構造の分析などに用いられます。

ブリルアン散乱分光法

ブリルアン散乱を用いる方法です。ブリルアン散乱とは、入射光が試料中の音波と相互作用することで、入射光とはわずかに異なる波長の光が散乱される現象のことです。物質の弾性特性や音速の分析などに用いられます。

蛍光法

まず蛍光とは、光子により *3 励起 された分子内の電子が *4 基底状態 に戻る際に発生する光のことで、

この現象を蛍光現象といいます。

図のように光を試料に照射すると、試料は先述の蛍光現象により発光します。蛍光現象による発光は物質毎に固有であるため、この光を検出し、そのスペクトルを分析することで試料の成分分析を行うことができます。

身近な例で言えば、鉱物の分析やパスポート・有価証券等の偽造防止技術などがあげられます。

高精度なスペクトル測定を支える光学ソリューション

広帯域 白色レーザー光源『SuperK』

シリーズ

特定波長で高い安定性を持つ光源は、分光器と併用して用いられます。

白色光源は広範囲の波長をカバーするため、反射や透過スペクトルの測定に適しています。多様な物質に対して幅広い波長での分析が可能です。

レーザー光源

高時間分解能が求められるスペクトル測定に適した超短パルスレーザー光源。

時間分解分光、ポンプ・プローブ測定、非線形光学応答の研究には

超短パルスレーザー(ナノ秒/ピコ秒/フェムト秒)光源

高分解能分光や干渉計測には、安定した出力と優れた単色性を備えた

連続波レーザー (CW) が適しています。

フォトダイオード(PD)

蛍光法では、光を吸収した物質からの再放出光を検出するために高感度のフォトダイオードが必要です。

微細な蛍光信号も確実にキャッチできます。

3. まとめ

● 光を用いた測定において重要な要素である「光スペクトル」は、分光器を用いて光を分光することで得られます。得られるスペクトルは大きく分けて「連続スペクトル」と「線スペクトル」の2種類があり、成分分析等に利用されます。

● スペクトルの測定では、主に「反射スペクトル」もしくは「透過スペクトル」を測定し、物質における光の吸収や反射の特性を分析します。

実際には光散乱法(ラマン散乱分光法、ブリルアン散乱分光法)や蛍光分光法などの手法を用いてスペクトルを測定し、より細かい分子構造や成分情報を取得することが可能になります。

4. 用語集

| 用語 | 意味 |

| *1 光受容細胞 | 光によって受けた刺激を神経情報へ変換する働きを持った細胞 |

| *2 熱放射 | 高温の物体から、電磁波を介して熱が放出されること |

| *3 励起 | 安定した状態の原子や分子が、外部からのエネルギーを受けてエネルギーの高い状態へ移ること |

| *4 基底状態 | 系のエネルギーが最も低く、安定している状態のこと |