※2025年1月14日 更新

目次

光アイソレータとは

光アイソレータとは、順方向の光のみ通過し、逆方向の光は遮断させる光学素子のことをいいます。

※光の進行方向がファイバ内の送信端から受信端に進む場合を「順方向」、光の進行が反射などで戻る場合を「逆方向」と定義しています。

光アイソレータの構造と原理

光アイソレータは、偏光依存型 (Polarization Dependent)・偏光無依存型 (Polarization Independent) の2種類に大別されます。

偏光依存型

性質

入射する光の *1 偏光 状態に依存する

構造

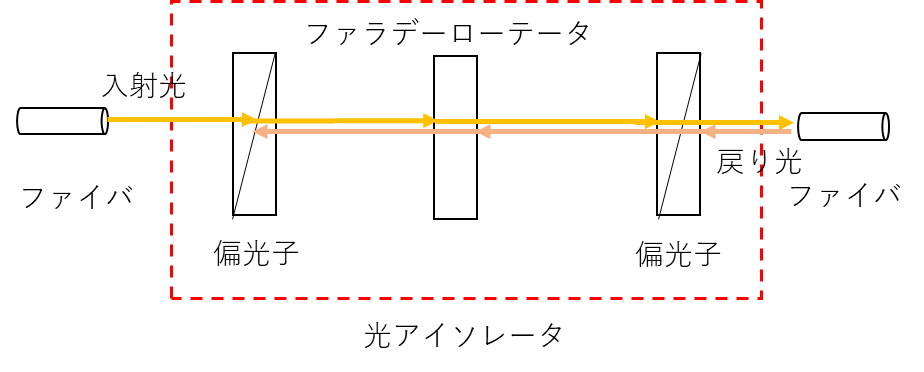

偏光依存型光アイソレータの構造は、2つの *2 偏光子 とその間にあるファラデーローテータから構成されています(図1)。

図1 偏光依存型光アイソレータ

原理

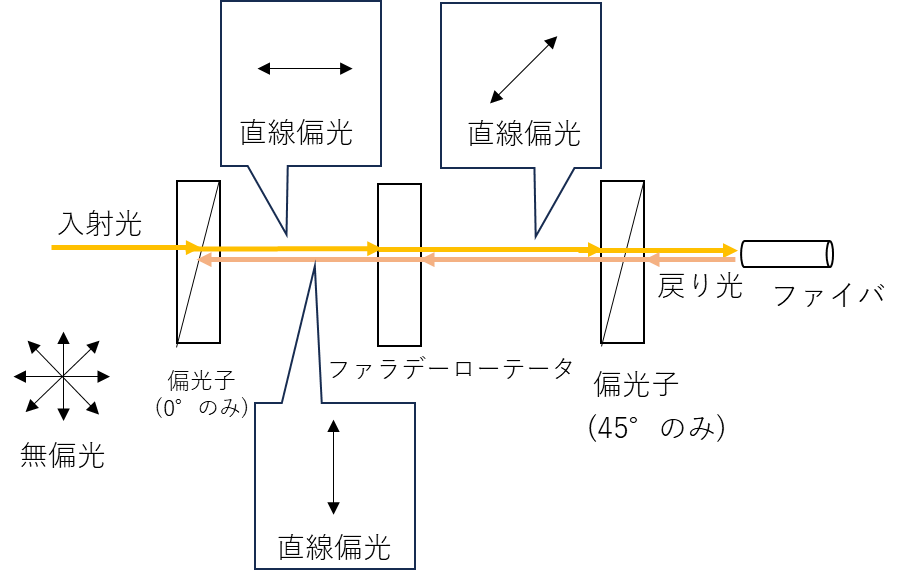

ファイバから入射した光は、偏光子により特定の偏光方向のみ通過します。

偏光子によって直線偏光に変換された光は、ファラデーローテータを通過することで偏光方向に関わらず、45°回転します。

ファラデーローテータにより45°回転された光は、45°以外の偏光方向を遮断する偏光子を用いることで通過します。

戻り光の偏光方向は45°で偏光子を通過します。その後再びファラデーローテータにより45°回転されることで、偏光方向は90°となります。

ファラデーローテータを通過後、偏光子の偏光方向と直交しているため、戻り光は遮断されます(図2)。

図2 偏光依存型光アイソレータの原理図

偏光無依存型

性質

入射する光の偏光状態に依存しない

構造

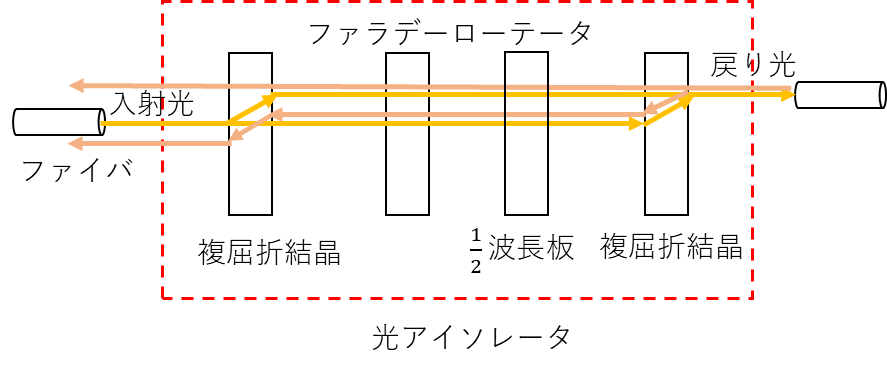

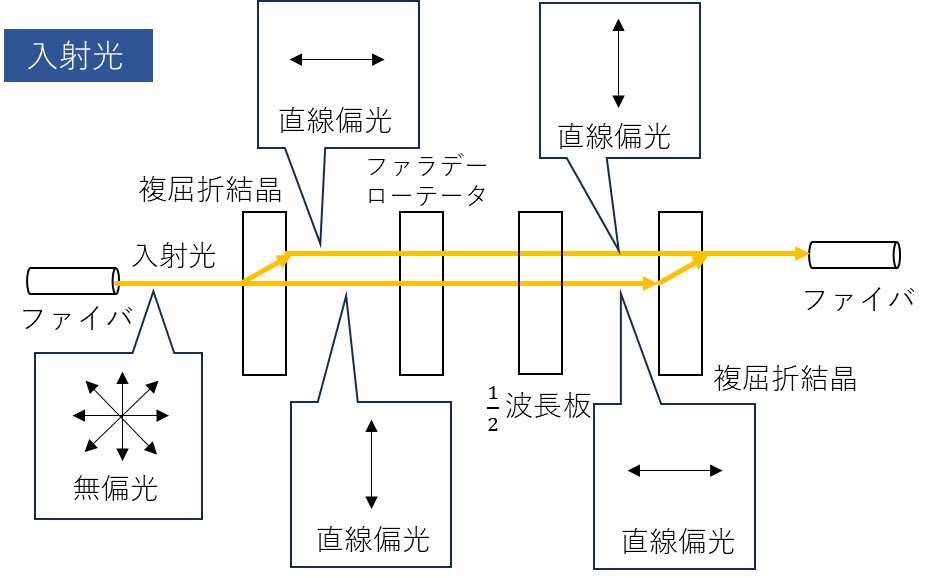

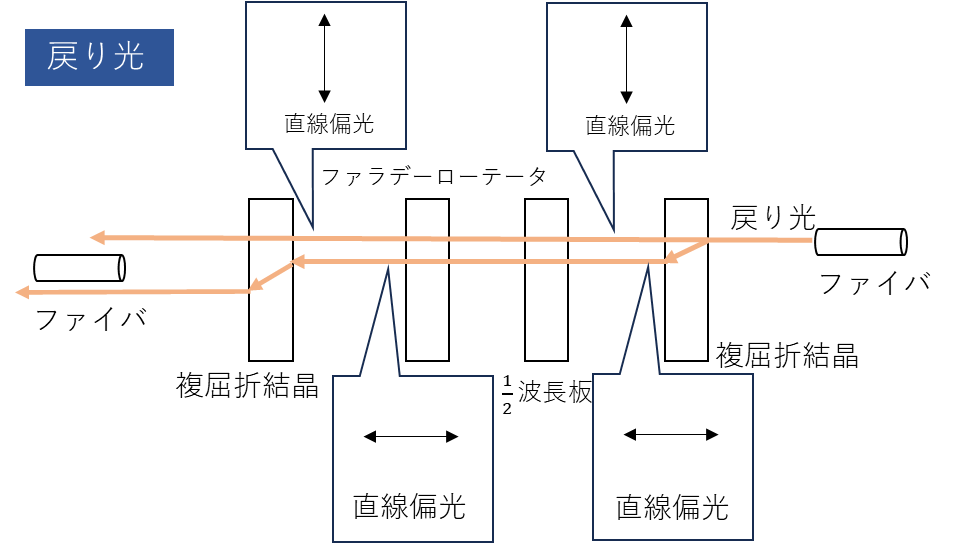

偏光無依存型アイソレータの構造は、2つの *3 複屈折 結晶、ファラデーローテータ、1/2波長板から構成されています(図3)。

図3 偏光無依存型光アイソレータ

原理

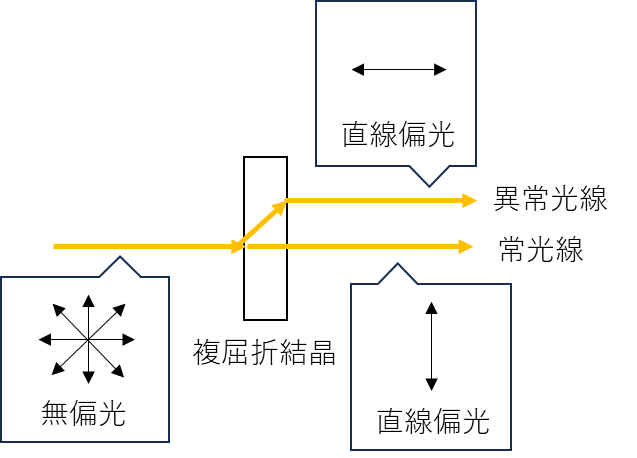

複屈折とは、光学的異方性の結晶に光が入射したとき、入射した光が異なる偏光方向で異なる屈折率を持つ光が現れる現象のことをいいます。(図4)

図4 複屈折結晶

偏光無依存型光アイソレータは、2つの複屈折結晶から構造を成しています。 まず、ファイバから入射した光は、複屈折結晶によって常光線と異常光線に分かれます。 常光線は光軸に直交した方向の偏光を持ち、異常光線は光軸に平行な方向の偏光を持ちます。つまり、常光線と異常光線との偏光面は90°異なります。

分岐した光は、ファラデーローテータにより45°回転され、1/2波長板により45°回転されるため、90°回転された直線偏光が出射されます。 したがって、常光線は異常光線に、異常光線は常光線に変換されます(図5)。

図5 無偏光依存型光アイソレータの原理図(入射光)

ファイバからの戻り光は、同様に複屈折結晶によって常光線と異常光線に分かれ、1/2波長板により45°回転され、ファラデーローテータにより逆向きに45°回転されます。入射光と戻り光で光路が異なるのは、ファラデーローテータの順方向と逆方向で偏光の回転方向が異なることが関係しています。

したがって、常光線は常光線のまま、異常光線は異常光線のまま出射されます。 このように、入射光と逆方向の光路が異なるため、入射する偏光状態に依存しません(図6)。

図6 無偏光依存型光アイソレータの原理図(戻り光)

選び方ポイント

システムの性能や信号品質に大きく影響を与える、光学通信や計測システムで非常に重要なパラメータを解説します。

挿入損失 (Insertion Loss)

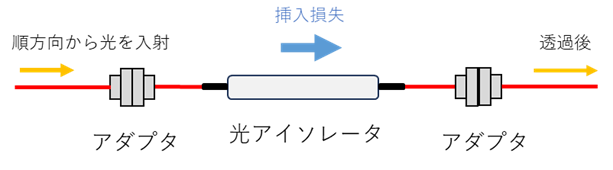

まず、光ファイバを相互接続する際、光ファイバに入ってきた光はコア内部を透過します。そして、(光ファイバ同士のコア部分が隙間やズレなく100%の状態で接続されない限り)一部の光が吸収や散乱により失われ損失が発生します。

この損失は、順方向へ透過する光の入射光強度と出射光強度の割合で示され、 挿入損失(図7)といいます。具体例で言うと、挿入した素子によって3dBの損失が生じる場合、その光の50%が減衰したことを意味します。また、値が低いほど高性能と言えます。

図7 挿入損失

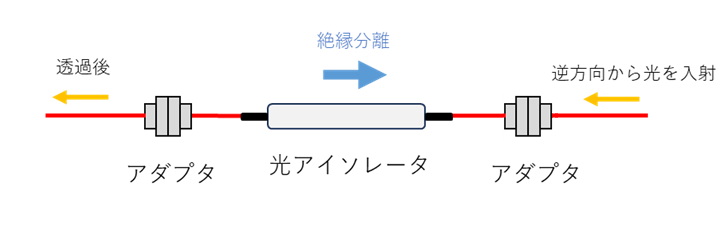

絶縁分離 (Isolation)

光アイソレータに逆方向へ透過する光の入射光強度と出射光強度の割合のことを絶縁分離(図8)といいます。例えば、30dBのアイソレーションを持つアイソレータは、逆方向の光を1,000分の1以下に抑えることが可能です。値が高いほど高性能と言えます。

高性能の光アイソレータを使用して、レーザー光源の逆方向に戻ってくる反射光を遮断することで、光源の安定性を保つことができます。

図8 絶縁分離

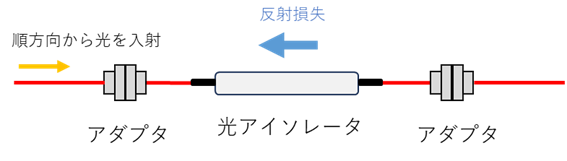

反射損失 (Return Loss)

光アイソレータに光が入射した際、光アイソレータ内で微弱な反射戻り光が発生します。 順方向へ透過する光の入射光強度と入射した端子の位置から反射して入射した端子へ戻ってきた出射光強度の割合のことを反射損失(図9)といい、値が高いほど高性能と言えます。

例えば、反射損失が20dBの場合、送信光の1%が反射されることを意味します。高性能な光コネクタでは、40dB以上の反射損失を確保することで反射光の影響を最小限に抑えることが出来ます。

図9 反射損失

光アイソレータとの密接に関係する光学素子

ファラデーローテータや光サーキュレータは、光アイソレータの動作の構造や原理に共通する技術を利用した光学素子です。

ファラデーローテータは、光の偏光方向を回転させる重要な役割を果たし、光アイソレータの逆方向光遮断の原理を支える基礎技術となっています。

一方で光サーキュレータは、光を特定の順序で移動させる特性を持ち、その一部構造を活用したものが光アイソレータとして機能します。

例えるなら、ファラデーローテータが「基本のエンジン」、光アイソレータが「一方向に進む車」、光サーキュレータが「複数の目的地を巡る循環バス」のような関係にあると言えます。同じエンジン技術を使っていますが、設計と目的が異なります。

ファラデーローテータ (Faraday Rotator)

ファラデーローテータとは、*4 磁気光学効果 の一つであるファラデー効果を利用して入射前の偏光方向に関係なく、45°回転します。 光アイソレータの内部では、このファラデーローテータが偏光状態を回転させる中核的な役割を果たしており、逆方向の光を遮断するために不可欠な部品です。

例えば、光ファイバ通信の長距離伝送で発生する戻り光を抑制し、信号品質を確保するといった重要な役目を担っています。

▼弊社取り扱製品はこちら

光サーキュレータ (Optical Circulator)

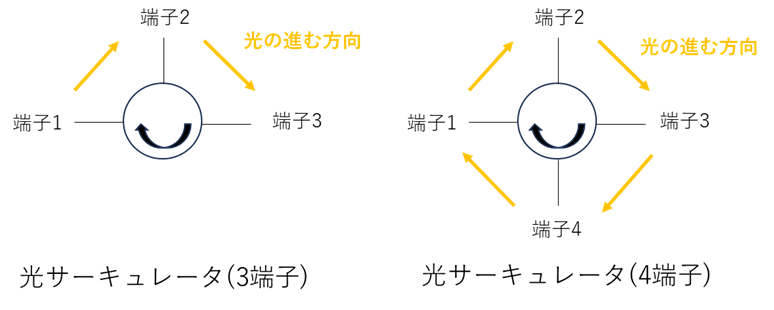

光サーキュレータは、任意の端子へ入射した光を次の端子へ出射するような光学素子のことをいいます。

光アイソレータの仕組みを発展させ、複数のポート間で光を循環させる機能を持ちます。光サーキュレータへ入射した光は 図10 のような光の進み方をします。 3端子の場合、端子1から端子2、端子2から端子3へ光は進みます。このとき、端子2から端子1、端子3から端子2、端子3から端子1へ進む光は遮断します。

(4端子の場合、端子1から端子2、端子2から端子3、端子3から端子4、端子4から端子1へ光は進みます)

図10 光サーキュレータの動作

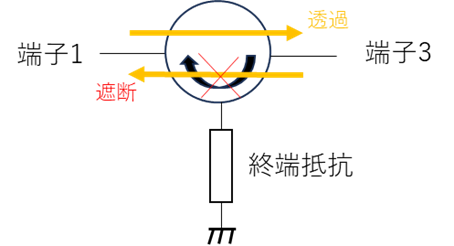

また、3端子の一つの端子に終端抵抗を加えると、特定の方向にしか光が進まなくなります。この形状が光アイソレータとしての機能を果たす構造と一致します。(図11)。

図11 光サーキュレータに終端抵抗を接続すると光アイソレータになる

▼弊社取り扱製品はこちら

光ファイバ部品 使用時のポイント

光コネクタの端面やアダプタ内に付着している小さなほこりやよごれを放置してしまうと、損失の増大や機器の破損につながります。 そのため、ほかのデバイスや光学素子に接続する際、専用のクリーナーや無塵布を使用し端面やアダプタ内を清掃する必要があります。

弊社でも取り扱いがございますので、ご検討の際はぜひお問合せください。

まとめ

- ● 光アイソレータは、順方向の光のみ透過し、逆方向の光は遮断させる光学素子のことをいい、偏光依存型と偏光無依存型の2種類が存在します。

- ● 光アイソレータの構造は、偏光依存型の場合、2つの偏光子とファラデーローテータ、偏光無依存型の場合、2つの複屈折結晶、ファラデーローテータ、1/2波長板で構成されています。

● 光アイソレータを選ぶ上で重要なパラメータに「挿入損失」 「絶縁分離」 「反射損失」があり、システムの性能や信号品質に大きく影響を与えます。

用語集

| 用語 | 意味 |

| *1 偏光 | 光の振動方向が規則的な光のこと。 |

| *2 偏光子 | 特定の偏光方向の光のみを透過し、それ以外の光を遮断するような光学素子。 |

| *3 複屈折 | 特定の物質において、入射した光が異なる偏光方向で異なる屈折率を持つ現象。 光が物質内を通過するとき、偏光の方向に応じて速度が変わるため、2つの異なる進行方向の光に分離される。 |

| *4 磁気光学効果 | 物質に外部磁場を印加し、光を入射したとき、透過光や反射光の偏光状態が変化する現象。 |