【sevensixTV】に第130弾の動画を配信しました。

00:32 スーパーコンピューターについて

01:12 量子コンピューターについて

01:55 2つの違い:処理方式

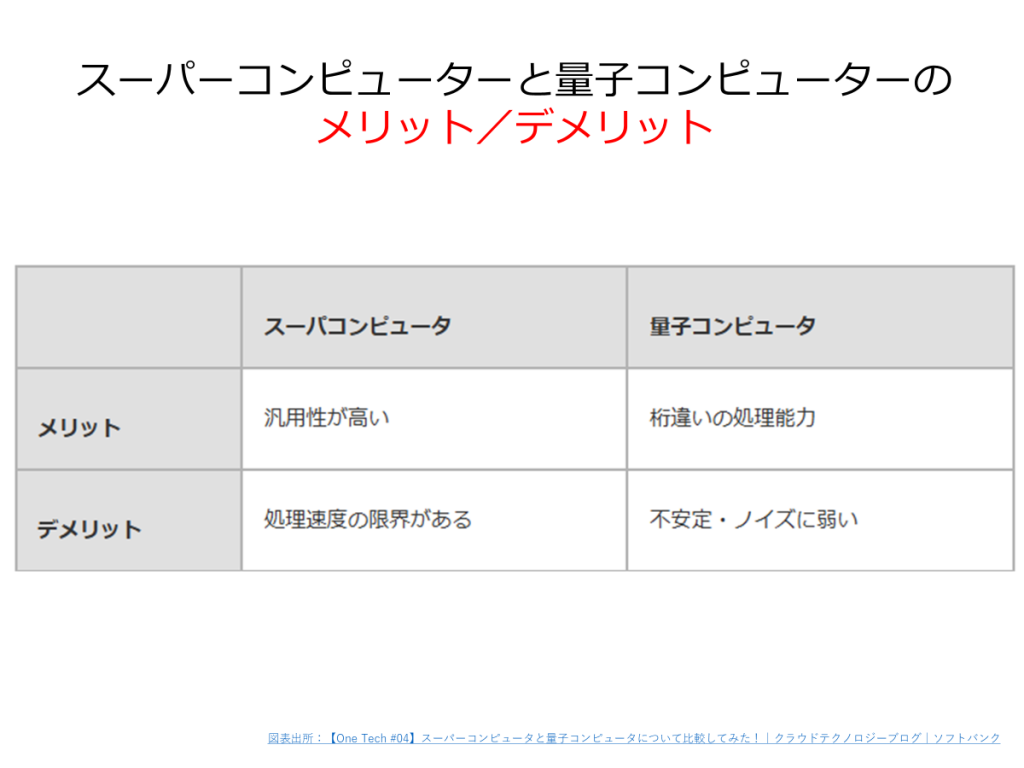

02:41 2つの違い:仕組みやメリットデメリット

04:06 今後の活用事例

05:16 まとめ

今回のテーマは、「量子コンピューターとスーパーコンピューターの違い」についてです。 スーパーコンピューターは天気予測や新薬開発で大活躍。そして、量子コンピューターは未来のテクノロジーとして注目されています。

この2つがどのように異なるのか、基本的な知識から具体例、そして将来の可能性まで、幅広くお話します。

00:32 スーパーコンピューターについて

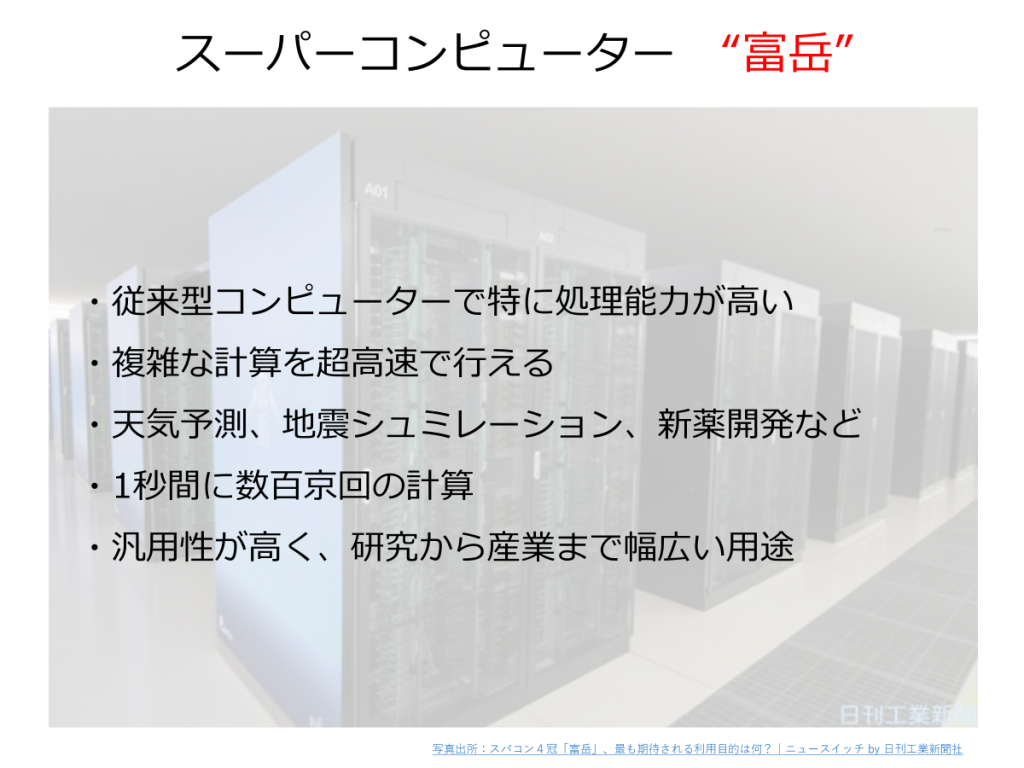

まず、スーパーコンピューターについて詳しく見ていきましょう。

スーパーコンピューターとは、従来型のコンピューターの中でも特に処理能力が高いものを指します。たくさんの従来型CPU/GPUを並列動作させることで大規模な数値計算や、複雑な計算を並列処理で、超高速に行えるのが特徴です。

例えば、日本の「富岳」。これは天気予測、地震シミュレーション、新薬開発などに活用され、私たちの生活を支える非常に重要な存在です。その性能は、1秒間に数百京回もの計算を処理できるほどで、科学技術の進展を大きく支えています。

また、スーパーコンピューターは「汎用性」が高いのも特徴です。どんな計算にも適応可能なため、研究から産業まで幅広い用途に使われています。

01:12 量子コンピューターについて

一方、量子コンピューターは、量子力学の原理を使った全く新しいタイプのコンピューターです。特徴的なのは、重ね合わせや量子もつれといった量子力学の性質を活用する点です。これにより、特定の計算において、従来のコンピューターでは何万年もかかるような問題を、ほんの数分で解くことが期待されています。

例としては、Googleの「Sycamore」が有名ですね。2019年に、量子コンピューターとして初めて「量子超越性」を実証しました。これは、特定の計算でスーパーコンピューターを凌駕する性能を示した重要な成果です。

さらに量子コンピューターは、計算に必要なエネルギーが非常に少ないという利点もあります。これが今後の環境問題やエネルギー問題の解決にもつながる可能性を秘めています。

では、この2つがどのように違うのか、次に詳しく見ていきましょう。

01:55 2つの違い:処理方式

この2つのコンピューターがどのように違うのか、原理の部分からじっくり見てみましょう。

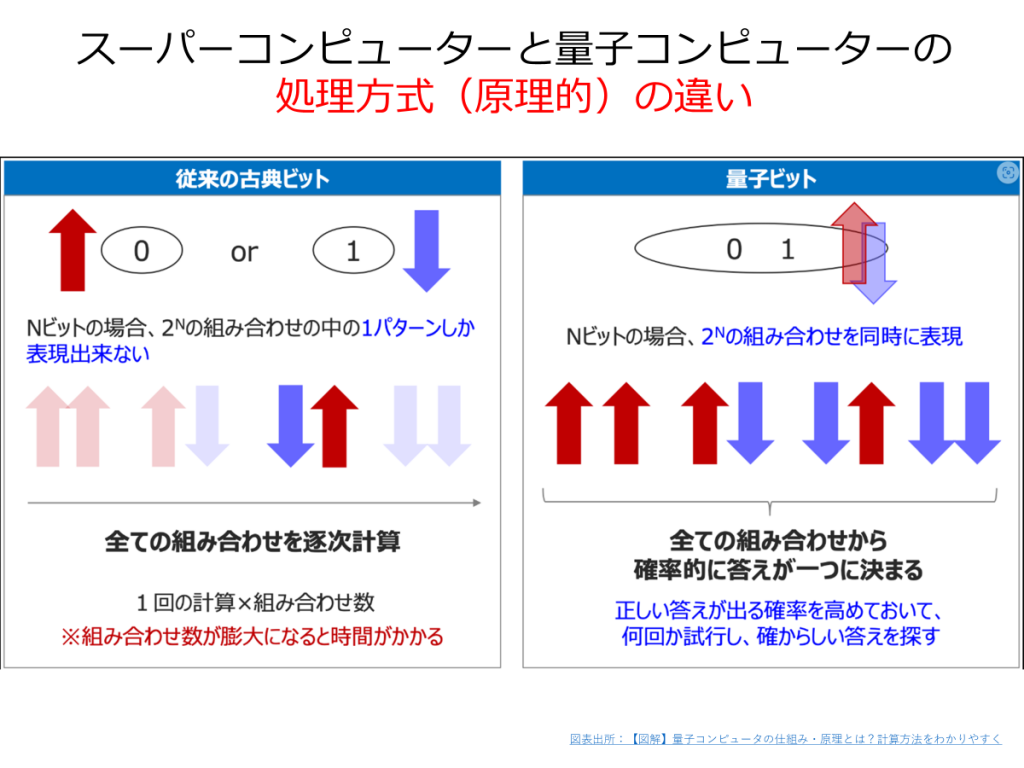

スーパーコンピューターは、「ビット」という単位で情報を扱います。ビットは0または1のどちらか一方しか取れません。処理能力を上げるためには、たくさんのプロセッサを使い、並列計算で効率を高めています。例えるなら、「大勢の作業員が協力して一つの建物を作る」ようなイメージです。

一方で、量子コンピューターは「量子ビット(キュービット)」を使います。キュービットは、0と1が同時に存在する「重ね合わせ」の状態を持つことができます。

さらに、「量子もつれ」という現象を使って、複数のキュービットが連携しながら計算を進めることが可能です。これを例えるなら、「作業員が一斉に全方向で作業しながら、常にお互いの動きを把握している」ような感じです。

02:41 2つの違い:仕組みやメリットデメリット

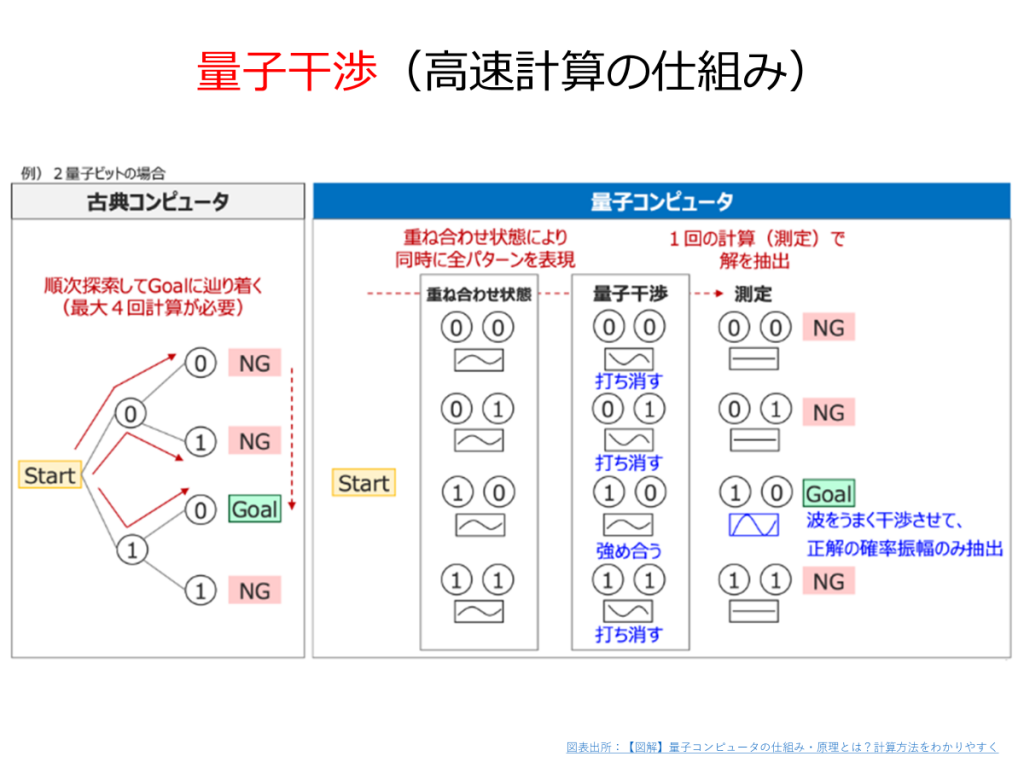

量子コンピューターのもう一つの特筆すべき点は「干渉性」です。これは、異なる計算結果が干渉し合うことで、正しい答えを強調し、間違った答えを打ち消す仕組みです。これが、量子コンピューターが特定の問題において圧倒的な速さを持つ理由の一つです。

スーパーコンピューターは、広範囲にわたる安定した計算が得意です。例えば、気象シミュレーションのように膨大なデータを扱う場合に非常に優れています。

一方、量子コンピューターは、組み合わせ最適化や暗号解析などの特定分野で圧倒的な計算能力を発揮します。例えば、新薬開発では、分子の構造を解析し、最適な組み合わせを見つけるのに使われる可能性があります。これにより、新薬の開発期間が劇的に短縮されることが期待されています。

スーパーコンピューターは実用化済みで、多くの国や研究機関で日常的に使われています。一方、量子コンピューターはまだ実験段階で、エラー補正や安定性の課題を抱えています。

ただし、量子コンピューターは今後の技術進化において非常に大きなポテンシャルを秘めており、様々な分野での革新が期待されています。

例えば、日本の「富岳」。新型コロナウイルスの感染拡大シミュレーションで大きな貢献をしました。膨大なデータを解析し、対策の方向性を示してくれました。他にも、地震のシミュレーションでは、建物の揺れ方や津波の発生を詳細に予測し、防災計画の立案に役立てられています。さらに、宇宙の構造解析や気候変動のシミュレーションなど、地球規模の課題解決にも活用されています。

04:06 今後の活用事例

一方、量子コンピューターでは先ほどの「Sycamore」は膨大な組み合わせ計算を短時間で解く力を持ち、量子コンピューターの可能性を世界に示しました。

また、IBMの量子コンピュータ「Qiskit」は、教育や研究目的で利用でき、量子コンピューターの裾野を広げる取り組みとして注目されています。さらに、量子コンピューターが金融業界や物流業界でも応用され始めていることは、今後の技術革新の大きな期待を感じさせます。

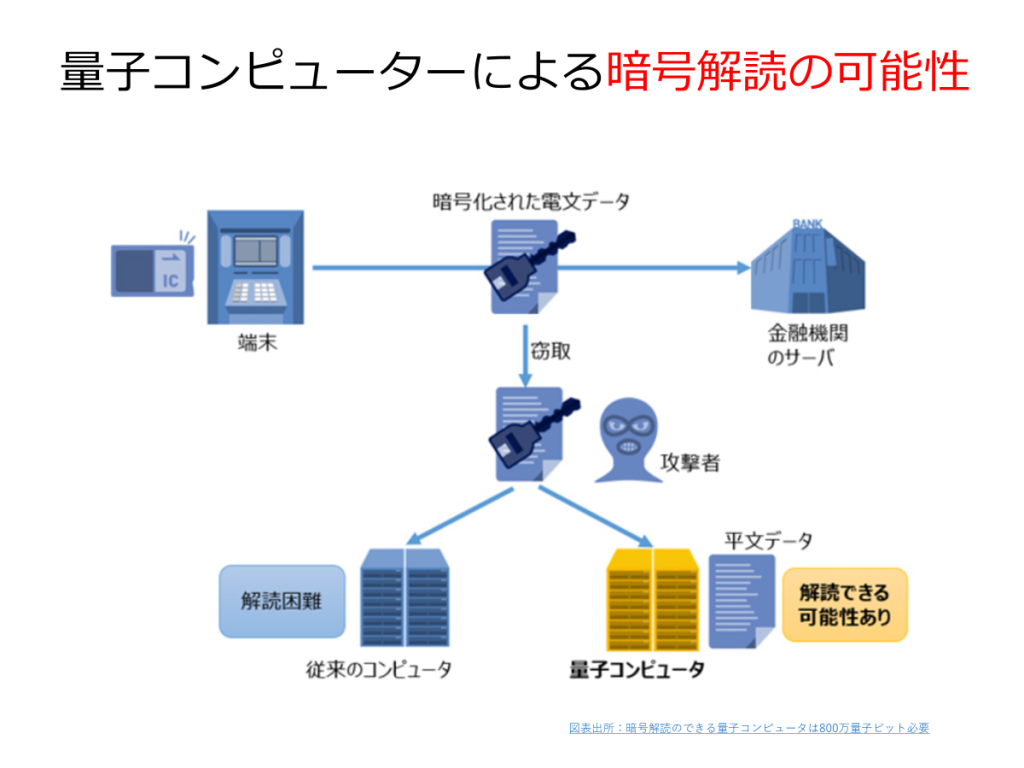

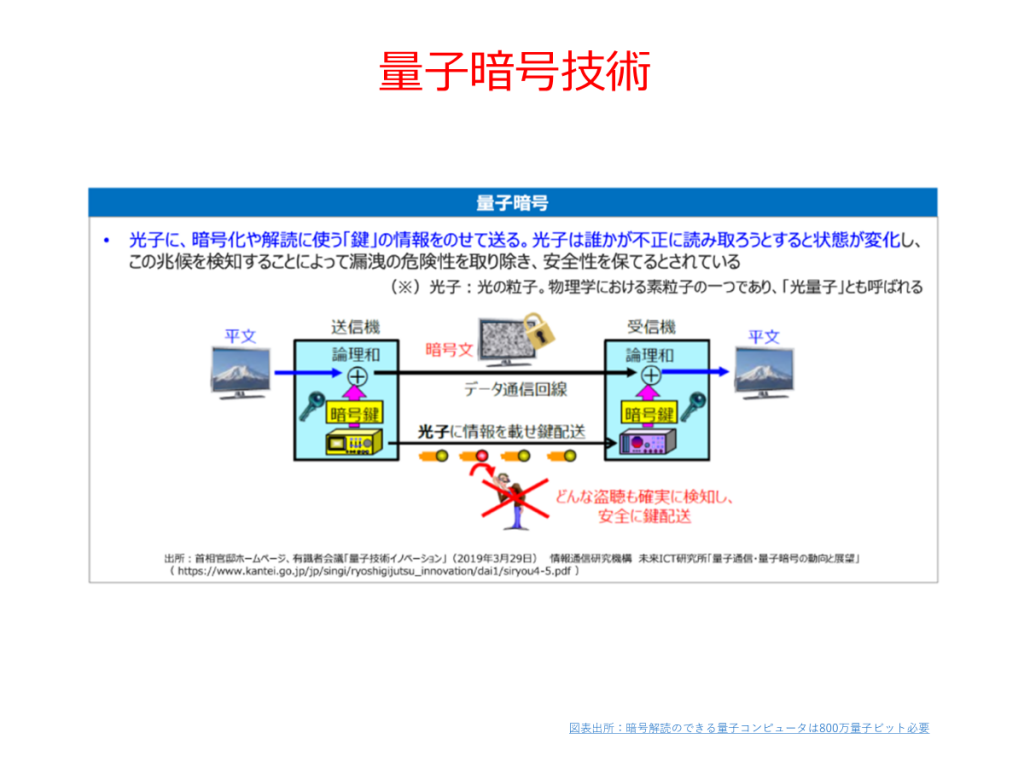

例えば、従来の暗号技術が量子コンピューターによって解読される可能性が指摘されていますが、逆に量子暗号を使った全く新しいセキュリティ技術も誕生するかもしれません。量子コンピューターが実用化されれば、私たちの生活がどう変わるのか、想像するだけでワクワクしますね。

05:16 まとめ

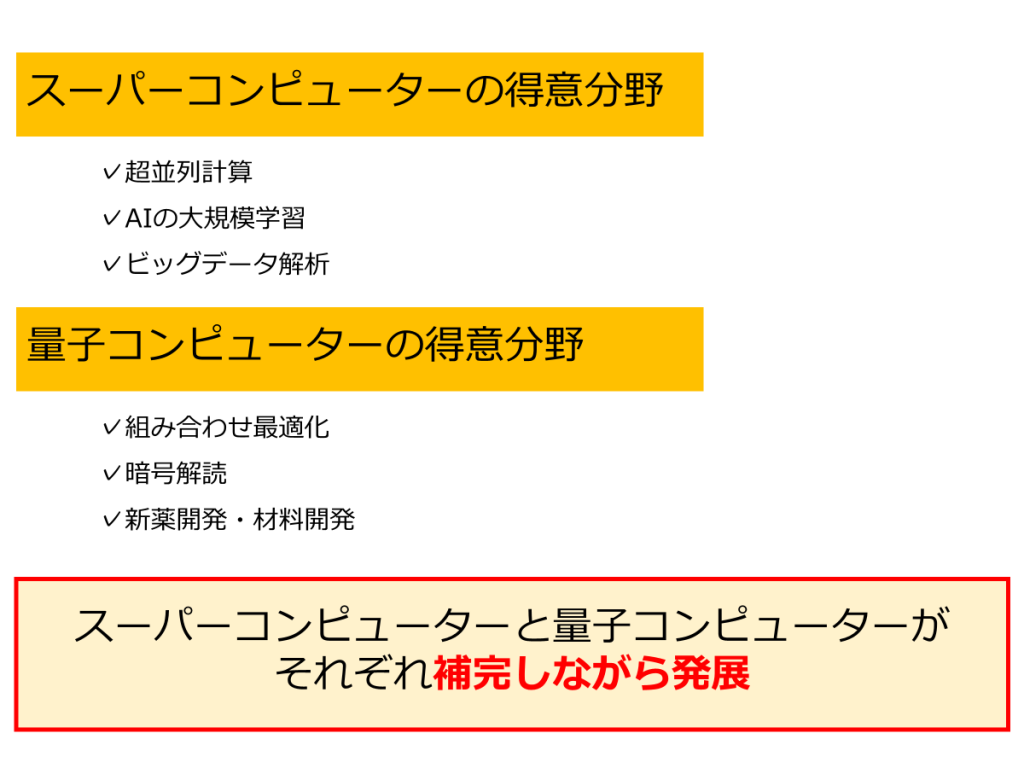

現在時点では、スーパーコンピューターは広範囲の高速演算に利用されており、量子コンピューターは特定の問題に強みを発揮する可能性が高いと考えれられています。

▼スーパーコンピューターの得意分野

超並列計算:たとえば、気象シミュレーションや航空機・自動車の空気力学シミュレーションなど、大量のデータを使い、順番に膨大な計算をこなすタスク。

AIの大規模学習:画像認識や言語モデルの学習など、大量の演算を並列で行う作業。

ビッグデータ解析:大量のデータを高速に処理して統計分析をする場合など。

▼量子コンピューターの得意分野(期待されている)

組み合わせ最適化:交通経路の最適化、物流、ポートフォリオ最適化など。

暗号解読:RSA暗号の素因数分解など、従来コンピューターでは天文学的時間がかかる処理。

新薬開発・材料開発:量子現象を直接シミュレーションし、化学反応や分子構造を高速に探索。

将来的には、量子コンピューターが従来の計算機では不可能な問題を解決できると期待されていますが、本格的な実用化はまだ途上です。一方、スーパーコンピューターはすでに多くの実社会・研究現場で活躍しており、それぞれが補完し合う形で発展していくと考えられています。

それぞれの特徴や得意分野を知ることで、未来の技術がどのように私たちの生活に影響を与えるのか、少しイメージが湧いてきたのではないでしょうか?

=================