2030年の6G実用化まで残り6年。総務省は「Beyond 5G推進戦略」で3兆円規模の研究開発投資を打ち出し、日本企業の国際競争力強化を図っています。しかし、6G実現の鍵となる100GHz以上のテラヘルツ波制御は、従来の電子技術では限界があり、光技術との融合が不可欠です。

本記事では、5Gから6Gへの技術ロードマップ、1Tbpsの超高速通信や0.1msの超低遅延がもたらす7つの革新的ユースケース、そして6G開発における光周波数コム技術の重要性を解説します。特に、テラヘルツ波の生成・検出を可能にする当社の『Frush』が、どのように6G研究開発を加速させるかをご紹介します。

目次

1. 5G・6Gとは何か?次世代通信の本質的な違い

5G(第5世代移動通信システム)は2020年から日本で商用サービスが開始され、2024年現在、全国的な普及フェーズに入っています。一方、6G(第6世代)は、総務省の「Beyond 5G推進戦略」により2030年頃の実用化を目指して、産官学連携での研究開発が本格化しています。

重要なのは、6Gは単なる「5Gの高速化版」ではないということです。6Gでは「サイバー空間とフィジカル空間の完全同期」という新たなパラダイムを実現し、人間の五感を超えた通信体験を可能にします。

5Gの特徴

- 高速大容量(eMBB)

- 超低遅延(URLLC)

- 多数同時接続(mMTC)

6Gの革新

- 超臨場感コミュニケーション

- AIと人間の共生

- 光無線融合技術

この革新を支える核心技術が「光無線融合」です。従来の無線通信の限界を、光通信技術との融合により突破することで、理論的には光ファイバー並みの性能を無線で実現することが可能になります。

2. 5Gから6Gへの技術ロードマップ:2030年に向けた開発スケジュール

| フェーズ | 時期 | 主な取り組み | 企業・研究機関の対応事項 |

| 基礎研究期 | 2021-2025年 | 要素技術開発、コンセプト実証 | テラヘルツデバイス、光無線融合技術の研究 |

| 技術検証期 | 2025-2027年 | プロトタイプ開発、実証実験 | 試作機開発、フィールドテスト準備 |

| 標準化期 | 2027-2029年 | ITU-R標準化、3GPP仕様策定 | 標準化提案、知財戦略の確立 |

| 商用化準備期 | 2029-2030年 | プレ商用サービス、インフラ整備 | 量産体制構築、サービス開発 |

| 商用展開期 | 2030年以降 | 本格サービス開始、グローバル展開 | 市場投入、継続的な技術改良 |

▼情報源

https://www.ericsson.com/en/blog/2024/3/6g-standardization-timeline-and-technology-principles

https://shiyuanming.github.io/papers/Journal/ComMag19_LetaiefChenZhang.pdf

重要:Beyond 5G推進戦略

日本政府は2030年までに世界最高水準の6G技術を確立する方針を明確化。特に重点投資分野:

- 光ネットワーク技術

- テラヘルツ技術

- AI連携技術

研究開発投資は官民合わせて3兆円規模が見込まれています。

3. 6Gで実現する7つの革新的ユースケース

1. 完全自律型モビリティ(2030年〜)

6Gの0.1ms遅延により、時速300kmで走行する車両でも8.3mmの精度で制御可能になります。これにより、空飛ぶクルマ(eVTOL)や完全自動運転車が、3次元空間で衝突することなく高密度運行できるようになります。

NTTの試算:2035年には都市部の交通渋滞が80%削減される見込み

2. ホログラフィックテレプレゼンス(2032年〜)

1Tbpsの通信速度により、等身大の3Dホログラムをリアルタイムで伝送できます。会議室に参加者のホログラムが実体のように現れ、アイコンタクトや微細な表情まで再現されます。

- ビジネス出張需要:50%削減

- CO2排出量:大幅削減

- 働き方:完全リモート化

3. デジタルツイン都市(2031年〜)

1000万台/km²の接続密度により、都市全体をリアルタイムでデジタル空間に再現できます。

インフラ管理

- 劣化予測

- 予防保全

- 最適化

災害対策

- リアルタイム予測

- 避難誘導

- 被害最小化

エネルギー

- 需給最適化

- 省エネ制御

- コスト削減

期待効果:都市運営コストを30%削減できると試算

4. 五感通信・触覚インターネット(2033年〜)

視覚・聴覚に加えて、触覚・嗅覚・味覚までも伝送可能になります。

遠隔医療への応用

- 医師が患者の体温や硬さを感じながら診断

- 診断精度が40%向上

- 専門医不足の地域医療格差を解消

5. 脳-コンピュータインターフェース(2035年〜)

思考を直接デジタル信号に変換し、言語の壁を越えたコミュニケーションが可能になります。初期段階では、ALS患者などの意思伝達支援から実用化が始まる見込みです。

6. 宇宙-地上統合ネットワーク(2034年〜)

低軌道衛星コンステレーションと地上6Gネットワークが統合され、地球上のあらゆる場所で超高速通信が可能になります。海洋、山岳、極地でも都市部と同等の通信環境が実現します。

7. AIネイティブネットワーク(2030年〜)

ネットワーク自体がAIにより自律的に最適化され、障害予測・自己修復・リソース配分を行います。

- ネットワーク運用コスト:70%削減

- サービス品質:飛躍的向上

- メンテナンス:完全自動化

4. 6G実現の技術的課題:テラヘルツ波制御の重要性

| 技術課題 | 具体的な問題 | 🔧 必要な技術革新 | 光周波数コムの貢献 |

| 周波数生成 | 100GHz以上の安定発振が困難 | 光-電気変換技術 | 光の差周波数で任意の周波数を生成 |

| 伝搬損失 | 大気中で1km当たり100dB以上の減衰 | 高感度受信技術 | コヒーレント検出による感度向上 |

| 位相雑音 | 通信品質を劣化させる揺らぎ | 超低雑音発振器 | 光の安定性(10⁻¹⁵)を活用 |

| 広帯域化 | 従来技術では帯域が狭い | マルチバンド技術 | 200GHz以上の帯域を一括生成 |

| 小型化 | 大型・高消費電力 | 集積化技術 | 光集積回路との親和性 |

📌 総務省の技術戦略委員会の見解

これらの課題解決に向けて、特に「光無線融合技術」を最重要技術と位置づけています。従来の電子デバイスでは実現困難な100GHz以上の周波数制御を、光技術により実現することが6G成功の鍵となります。

5. 光周波数コム技術:6G実現の基幹技術

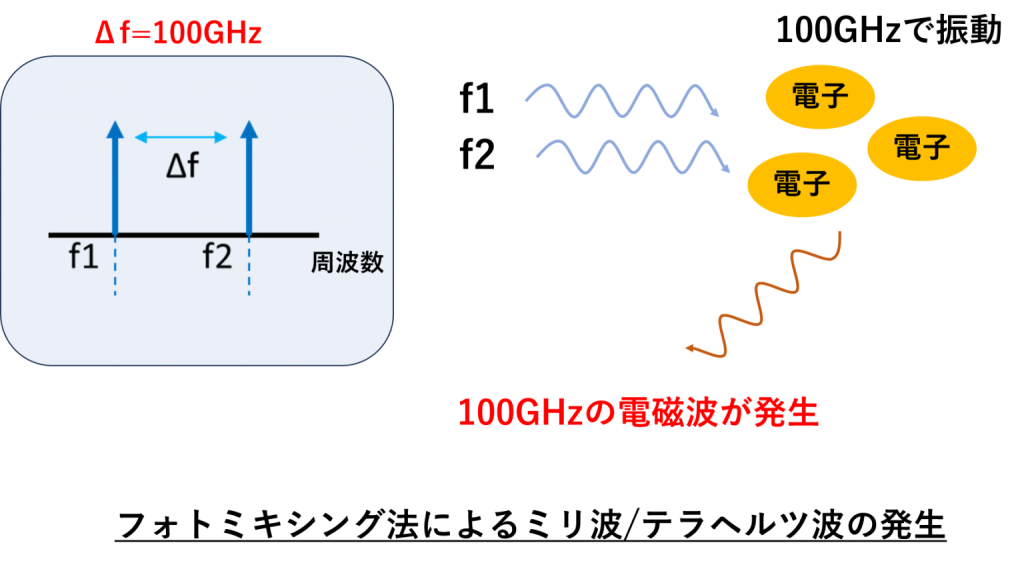

6Gで使用される100GHz〜3THzの超高周波信号を安定的に生成・制御するには、従来の電子技術では限界があります。そこで注目されているのが「光周波数コム」技術です。

光周波数コムとは?

光の領域で等間隔に並んだ周波数成分を持つ光源で、「光の物差し」とも呼ばれます。

当社の光周波数コム発生器『Frush』は、6G研究開発に最適化された仕様を持ち、既に多くの研究機関で採用されています。

Frushが解決する6G開発の3つの課題

課題1:周波数精度

Frushは光の安定性を活用し、10⁻¹⁵レベルの周波数精度を実現。温度変化に対しても0.1ppm以下の安定性を維持します。

課題2:広帯域性

200GHz以上の光帯域幅により、複数のテラヘルツ帯チャンネルを同時生成可能。マルチバンド6G通信の研究開発を加速します。

課題3:システム統合

コンパクトな筐体

(148×480×430mm)と標準的なインターフェースにより、既存の研究設備への統合が容易です。

6. 6G開発企業・研究機関の取り組み状況

日本では、NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信4社に加え、NEC、富士通、シャープなどの通信機器メーカーが6G開発を推進しています。特にNTTは「IOWN構想」を掲げ、光技術を核とした次世代通信基盤の構築を目指しています。

| 企業・機関 | 主な取り組み | 必要とされる技術 |

| 通信事業者 | ネットワークアーキテクチャ設計、実証実験 | テラヘルツ送受信機、光無線融合デバイス |

| 機器メーカー | 基地局・端末開発、チップセット設計 | 高周波測定器、信号発生器 |

| 大学・研究機関 | 基礎研究、新材料開発、標準化提案 | 実験用光源、評価システム |

| 部品メーカー | 高周波デバイス、光学部品開発 | 精密測定器、プロセス装置 |

重要な転換期

これらの企業・機関では、2025年から本格化する実証実験に向けて、研究開発投資を急速に拡大しています。特に、光無線融合技術の分野では、適切な評価機器の選定が研究成果を大きく左右します。

7. 今こそ6G研究開発への投資を:競争優位確立のラストチャンス

2030年の6G商用化まで残り6年

基礎研究フェーズは2025年で終了し、技術検証フェーズに移行します。この移行期こそ、競争優位を確立する最後のチャンスです。早期に要素技術を確立した企業が、標準化プロセスをリードし、知財戦略でも優位に立てます。

セブンシックス株式会社は、6G研究開発に必要な光技術ソリューションをワンストップで提供します:

- 光周波数コム発生器『Frush』

6Gミリ波・テラヘルツ波の生成・検出に最適 - 技術コンサルティング

博士号取得エンジニアが研究開発を支援 - 共同研究プログラム

大学・研究機関との連携実績多数

- カスタム開発

お客様の仕様に合わせた特注対応 - 評価・測定サービス

導入前の性能検証をサポート - 技術セミナー

最新の6G技術動向を解説

導入事例:新潟大学での研究成果

新潟大学の崔教授らは、Frushを活用した「Rapid optical tomographic vibrometry」の研究で、従来比100倍高速な振動計測を実現しました。この技術は6G通信における高速信号処理の基礎技術として期待されています。

今すぐアクションを

2025年の技術検証フェーズに向けて、まずは、お客様の研究開発計画をお聞かせください。

📞 お問い合わせ

📧 メール:info@sevensix.co.jp

📞 電話:03-6721-1077(平日9:00-18:00)

🌐 オンライン相談:Zoom/Teamsでの技術相談も承ります

🎁 期間限定オファー

2025年3月末までにお問い合わせいただいた研究機関・企業様には、以下の特典をご用意しています:

- ✅ 無料技術セミナー「6G実現に向けた光技術の最前線」への招待

- ✅ Frushデモ機の優先貸出(1ヶ月間)

- ✅ 6G技術ホワイトペーパーの提供

セブンシックス株式会社は、光技術のリーディングカンパニーとして、

日本の6G技術開発を全力でサポートします。

共に、次世代通信技術の未来を創造しましょう。