目次

本記事でわかること

本記事では、5Gおよび次世代の6G・7G通信技術がどのように進化してきたか、その背景にある課題と特性をわかりやすく解説しています。4Gまでの歴史と課題点、5Gが高速・大容量・低遅延通信を実現する仕組みと新たな周波数帯の活用について説明しています。

さらに、6Gに向けた高周波数帯(ミリ波・テラヘルツ波)や技術的原理にも触れ、自動運転やスマートシティ、VR/MR/ARなど5G・6G技術の多様な応用例を紹介し、今後の社会実装の可能性を示しています。

最後に、技術の進展が日常生活や産業にもたらす影響を整理し、次世代通信の全体像と今後の動向を理解できる内容になっています。

本コラムをPDF資料として読みたい方はこちら

5Gまでの歴史

近年、スマートフォンやITが生活に浸透したことであらゆる情報がデータとして管理され、データをインターネット上のクラウドで保存、共有する事が一般的になっています。このような流れに伴い、ネットワーク上での情報量が増加し続けることで通信混雑、遅延が発生してしまうことが課題になっています。本章ではこのような社会的課題への対応として期待されている5・6G、さらにその先の7Gについてご紹介します。

無線通信と4Gまでの成り立ち

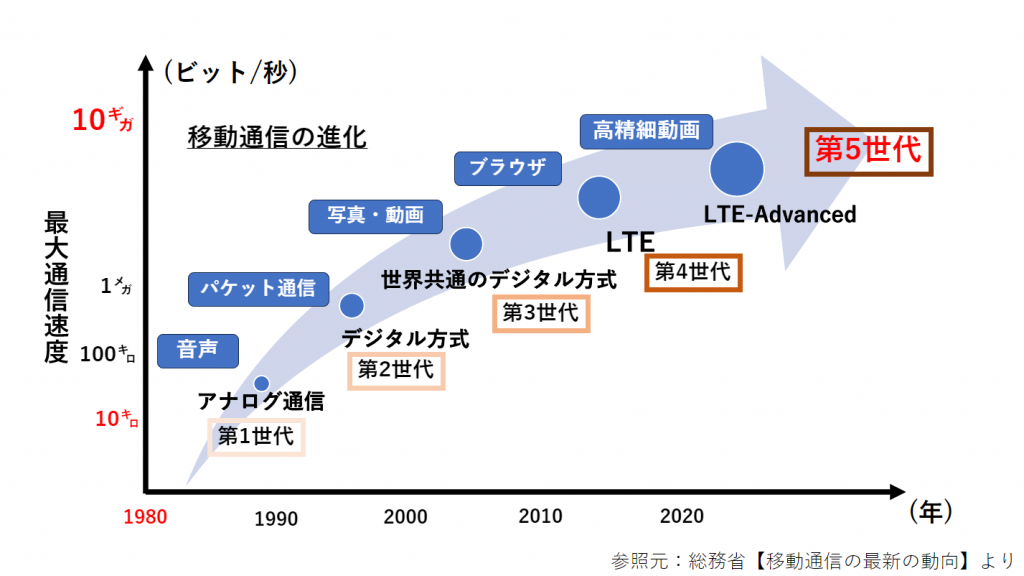

我々の生活を支える無線通信技術が消費者向けの携帯電話として利用され始めたのはおよそ1970年後半~1980年前半でした。実は無線通信自体はおよそ100年前から存在しており、長い時間をかけて我々の身近なものへと進化してきました。携帯電話サービス開始当初は音声通信のみで1Gと呼ばれていました。ここでの1Gは”1st Generation”の略称であり、この時代の通信の質はとても良いものとは言えませんでした。そこから2Gでは音声通信が改善され、SMS(ショートメッセージサービス)で短い文を送受信できるようになりました。3Gではモバイル端末で動画や写真、インターネットを自由に扱えるようになり、4Gでは通信速度の向上により、高画質な写真や動画、アプリなどが自由に利用できるようになりました。

*1 ビット:デジタル通信における情報の基本単位。通信では情報量の大きさを表す。

4Gの課題点と5Gの成り立ち

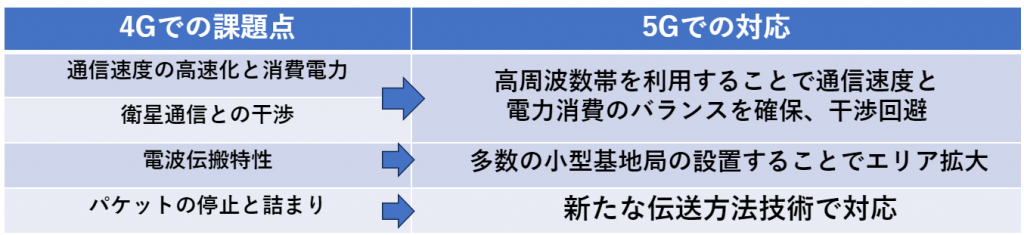

今日、無線通信を支えている4Gですが現状のクラウド化やデータ量の増加に伴い、新たな課題が浮き彫りになっています。課題点をまとめたものが以下のようになります。

通信速度と消費電力

多種多様な機器を用いて情報の送受信を行うため、高速、大容量化を追求するとその分電力を消費します。特に通信における電力消費、CO2の排出量は社会的課題となっています。*3シャノン=ハートレーの定理 から、通信速度の高速化によって電力消費量の増加の懸念、モバイル環境下での蓄電池用量の確保などの技術的課題が残っています。

電波伝搬特性

4Gでは3Gで扱っていた2GHz帯よりも高い周波数帯を使用しています。電磁波の伝搬特性によりサービスエリアが狭くなることや、電波直進性が高いことで屋内への電波が届きにくくなっています。

パケットの停止と詰まり

インターネット上での *2トラフィック の増加に伴い、データが流れにくくなる「パケ詰まり」という現象が発生してしまいます。

衛生通信との干渉

衛星通信の地球局は、Cバンドと呼ばれる3.6GHz~4.2GHz帯を使用しているため、企業が運用している衛星と重なることで通信不良などが発生する可能性があります。

このような技術的課題を解決するために5Gが導入されました。4Gまでの課題点と5Gでの対応をまとめたものが以下のようになります。

5Gとポスト5Gの原理と特性

ここまでは5Gの成り立ちまでをご紹介しました。今日、身近になりつつある5Gですが、各企業や研究団体では”ポスト 5G(6・7G)”と呼ばれるような新たな技術も実用化に向けて開発が進められています。本章では5Gとポスト5Gの各原理や特性についてご紹介します。

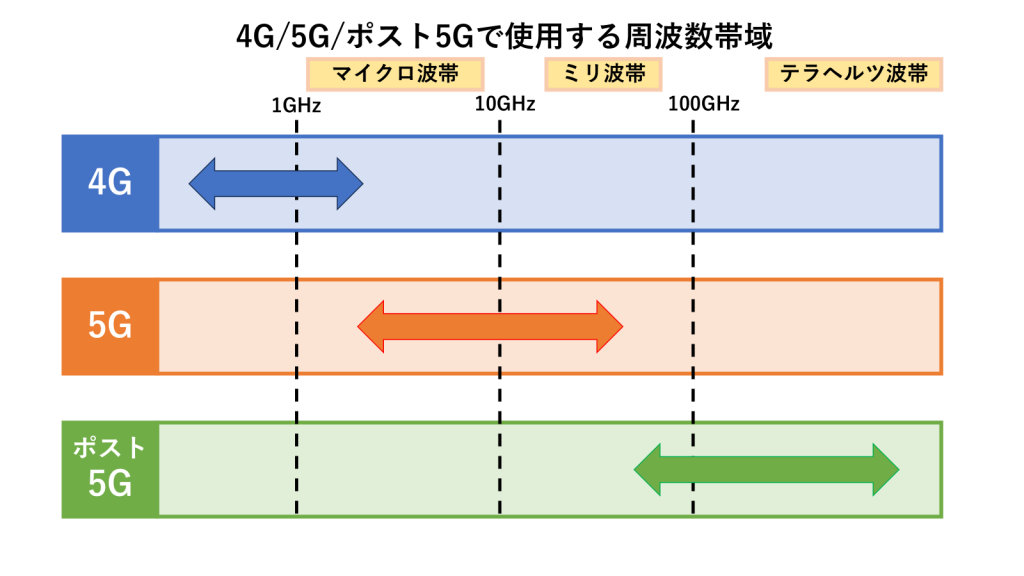

各通信の使用する周波数帯

まず各通信の使用する周波数帯域を見てみましょう。4Gではマイクロ波、5Gではミリ波が使用されておりポスト5Gではさらに高周波数帯域のテラヘルツ波帯での研究が進められています。5G/ポスト5Gでの周波数帯は従来の電気やマイクロ波技術と光の技術の中間に位置しており、未開拓な領域となっています。そのためミリ波、テラヘルツ波領域での信号の発生や検出には技術的な課題も多く残っています。次節はミリ波、テラヘルツ波の発生方法とその特徴について紹介します。

ミリ波、テラヘルツ波の発生方法

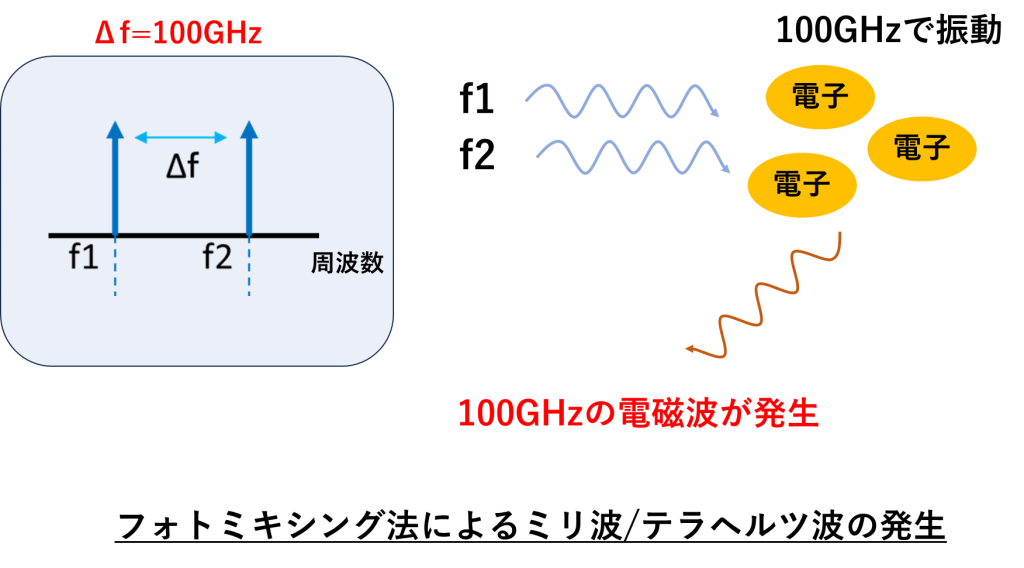

今日まで4Gで使用されてきたマイクロ波は、他にも電子レンジやレーダなど様々な分野で応用されており、マイクロ波の発生方法は多岐にわたります。しかし先述の通りミリ波やテラヘルツ波はまだ実用例が少ないのが現状です。その中でもミリ波、テラヘルツ波の発生方法として【フォトミキシング法】というものがあります。

フォトミキシング法は2つの周波数の異なる波を足し合わせることで、*4うなり fが発生することを利用します。この現象を利用し、レーザーで電子を振動させることでミリ波やテラヘルツ波を発生させています。この手法の大きな特徴として、2本のレーザーの周波数差を変えることで任意の電磁波を発生させることができるという点です。

もちろん2本のレーザーを用意することで、簡単にミリ波などを発生することは可能です。しかし2本のレーザーそれぞれが独立して周波数が揺らいでしまうため、安定したミリ波を放出することは難しいと考えられます。

当社の扱う光周波数コム『Frush』は、周波数の異なる2本のレーザーに対して、周波数間隔の安定化が実現可能です。新しくミリ波テラヘルツ波の導入をご検討の方、どのように発生・検出するのかの原理から下記の動画にて解説しております。

▼ 光周波数コムで5G/ポスト5G信号を生成する方法

▼ 光周波数コムで5G/ポスト5G・ミリ波/THz波検出する方法

5・6・7Gの各特徴

ここまでは使用周波数帯に焦点を当てて解説してきました。本章では主に3つの評価項目でそれぞれの特徴を見ていきたいと思います。なお7Gについては具体的な性能については情報がないため4・5・6Gの3つで比較します。

参考元:5Gの通信速度を4G・Wi-Fiと比較 | NTTドコモやソフトバンクの違い | Beyond(ビヨンド) (boxil.jp)

今回は平方キロメートルでの最大接続数、最大数新速度、通信遅延に焦点を当てて比較しました。4Gでは10万台で10ミリ秒あった遅延も、6Gにおいては1000万台でも0.1ミリ秒に抑えることが可能になっています。この背景には通信世代が進むにつれて大容量、低遅延の通信技術の進歩があります。先述にもある通り周波数帯域や基地局の拡大だけでなく、人工知能(AI)や機械学習、エッジコンピューティングなどの先端技術を統合することで、よりスマートで効率的なネットワークを実現させています。

5・6G技術の応用例

ここまでは各通信世代の特徴や原理についてご紹介しました。ここからは5・6Gの応用例やこれから期待される応用先についてご紹介します。

完全自動運転車

近年注目を集めている自動運転車にも5・6G技術が応用されています。周囲の情報を複数のセンサーで取得し、解析することで人に代わって自動で運転することができています。従来の技術では情報解析に時間を要することから、リアルタイムでのセンシングは困難でした。5・6G技術の登場により情報の高速処理が可能になるのと同時に、この情報を通信上でやり取りを行うことで車に指示伝達を行うことも可能になります。これによって遠隔操作による無人タクシーや無人トラックといった無人車両の実用化も期待されています。

農業・産業の業務サポート

5・6G技術は人材不足の農業やFA化(Factory Automation)が進む産業への応用が期待されます。生産状況や製品、作物の情報、気候情報などあらゆる情報を一括で管理することで、生産、生育の最適化をサポートしてくれます。またこのデータを蓄積させることで、データ分析によるフィードバックも可能になり、さらなる業務の効率化も期待できます。

スマートシティ

近年よく耳にするDX(Digital Transformation)と並んで各企業が進めているのがLX(Life Transformation)です。

生活のあらゆる場面にITを溶け込ますことで、より豊かな生活の実現を目指す取り組みです。ここでも都市内に設置されたセンサーやカメラ、スマートフォンを通じた情報収集、解析を行うことでインフラや設備、施設の最適化を行います。これにより生産性、快適性の向上を実現させることができます。

VR/MR/AR

VR/MR/AR(Virtual/Mixed/Augmented Reality)は現実世界とデジタルを融合させる技術です。これらのデバイスでも視覚情報とデジタル情報を常に把握し、デバイス上に情報を映し出すため、大量の情報がリアルタイムで行き来します。身近な例ではPlayStation VRやPokémon GoでのARなどです。近年では産業応用も期待されており、MRデバイスを装着することで製品の試作体験、医療のシミュレーションなどの例があります。

まとめ

- ● 音声通信のみの1Gから発展し、4Gでは高精度の写真やアプリを楽しめるようになりました。

- ● 4Gでの様々な課題を高速大容量低遅延の5Gでは解決しました。

- ● 5Gやポスト5Gでは従来の通信とは異なる周波数帯域を使用しており、その発生方法にはフォトミキシング法が有効です。

用語集

| *1 ビット | ビット(bit)は、情報理論、コンピューティング、多くのデジタル通信における情報の基本単位。通信では情報量の大きさを表します。 |

| *2 トラフィック | 通信回線やネットワーク上で送受信される信号やデータのことや、その量や密度のことを指します。 |

| *3 シャノン=ハートレー定理 | 情報理論における重要な定理で、ガウスノイズを伴う理想的な連続アナログ通信路の通信路符号化を定式化したものです |

| *4 うなり | うなりとは、振動数の値がわずかに違う二つの振動が重なるとき、二つの振幅がだいたい同じ大きさである場合に、振動が周期的に強くなったり弱くなったりする現象を指します。その周期は2つの振動の差分にあたります。 |