【sevensixTV】に第141弾の動画を配信しました。

00:16 今回のピックアップ記事一覧

00:24 NVIDIAが提唱する「スケールアクロス」の概念

01:13 NTT西日本・ネットワンシステムズ:IOWNを活用したAIロボットの分散処理実証

01:58 800G-ZRとRDMAによる分散データセンター高速接続技術

02:56 富士通、シリコンバレーに光通信技術の実証施設を開設

03:48 データセンターの自動化を加速するロボット対応サーバーラック

04:40 総務省:通信・AI関連の安全保障強化へ576億円を要求

05:20 クアルコム:次の成長分野は「ロボット」と「フィジカルAI」

06:14 データセンター建設の「関東から関西へのシフト」。災害リスク分散と土地不足

07:06 AI時代の冷却技術の「大変革」

08:08 日本政府の新しいAI戦略:国産AIの強化とデータセンター投資の拡大

08:57 主要記事10選まとめ

今月もさっそくデータセンター関連の記事10選をお届けします。 2025年8月15日〜9月14日までの期間で、AI需要の爆発的な増加に伴い、進化が止まらないデータセンター技術と、日本政府の戦略、そしてロボティクスとの融合といったトレンドを徹底解説します。 NVIDIAの「ギガスケールAI」構想から、NTTのIOWNを活用した分散処理、富士通の光通信技術、そしてソフトバンクの「ロボット対応サーバーラック」まで、未来のAIインフラを形作る最前線の話題を凝縮して解説します。

00:16 今回のピックアップ記事一覧

今月は国内外の技術開発とデータセンターにまつわるテーマの今のトレンドを中心にまとめてみました。

00:24 NVIDIAが提唱する「スケールアクロス」の概念

まずは、NVIDIAが発表した“Spectrum-XGS Ethernet”についてお話します。

AIの需要が爆発的に増えている中で、従来のデータセンターは電力や容量の限界にぶつかっています。

これまではスケールアップやスケールアウトで対応してきましたが、NVIDIAはさらに一歩進んで、スケールアクロスという新しい概念を打ち出しました。

このSpectrum-XGS Ethernetを使うと、離れた場所にある複数のデータセンターをひとつの巨大なAIファクトリーとして接続できます。 遅延やジッターを自動で最適化してくれるので、地理的に分散したAIクラスタでも、まるで1つの施設のように安定した通信が可能になります。

これにより、AI開発のスピードが格段に上がり、都市や国をまたいだ“ギガスケールAI”の時代が現実味を帯びてきました。

すでにCoreWeaveなどが導入を始めていて、今後AIデータセンターの構築のあり方が大きく変わっていきそうです。

01:13 NTT西日本・ネットワンシステムズ:IOWNを活用したAIロボットの分散処理実証

次に、NTT西日本とネットワンシステムズが行っている新しい実証実験についての話題です。

この2社は、次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」を使って、AIロボットのデータ処理を分散させる取り組みを始めました。 具体的には、大阪の京橋と堂島、そして福岡のデータセンターをつないで、センサー情報や映像・音声データをリアルタイムで処理する仕組みを検証しています。これまでは、ロボットを動かすために現場ごとに高性能サーバーを設置する必要がありましたが、IOWNを使えば、遠隔地の複数データセンターで分散処理が可能です。

IOWNの特徴である「大容量」「低遅延」「低消費電力」を活かすことで、ロボットの制御をよりスムーズに、しかも省エネで実現できるようになります。

この仕組みが確立すれば、人手不足が課題の製造現場や医療、店舗などで、AIロボットがより柔軟に導入できるようになると期待されています。

01:58 800G-ZRとRDMAによる分散データセンター高速接続技術

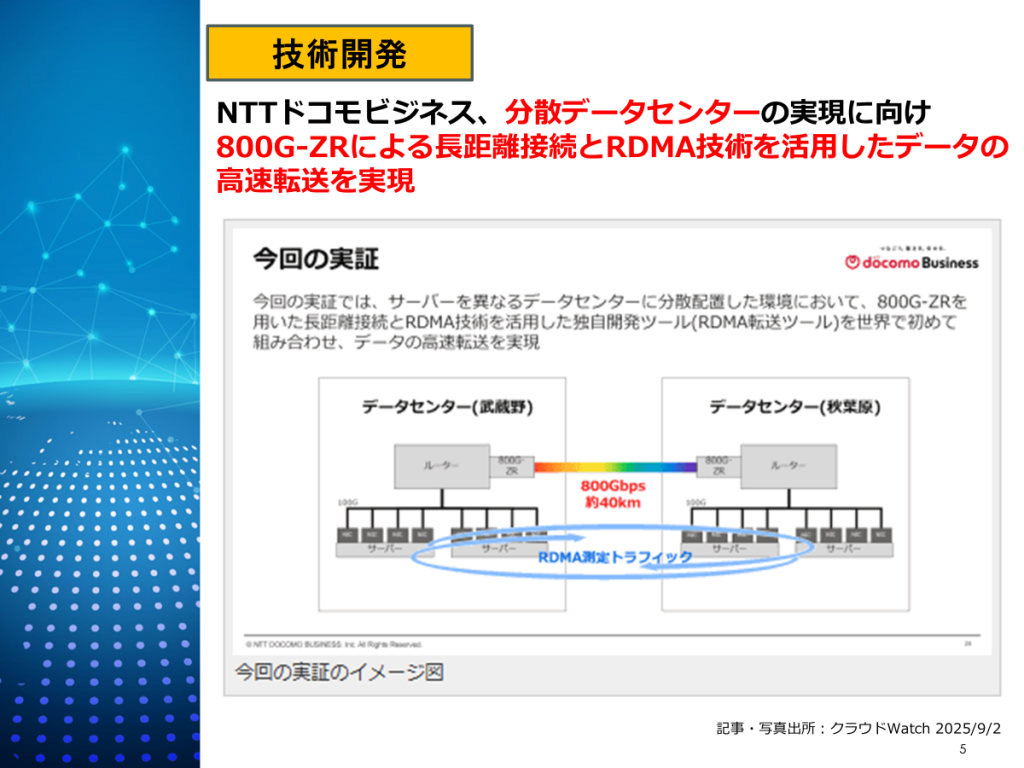

次は、NTTドコモビジネスが発表した“分散データセンターの高速接続技術”についてご紹介します。

今回のポイントは“800G-ZR”と“RDMA”という2つの技術を組み合わせて、離れたデータセンター同士でもまるで1つの拠点のように使えるようにしたことです。

800G-ZRは、800ギガビットの超高速・大容量通信を小型モジュールで実現する技術で、ネットワークをシンプルにしつつ消費電力も削減できます。

一方、RDMAはサーバー間でデータをCPUを介さず直接メモリに転送できる仕組みで、これを独自の“RDMA転送ツール”として進化させたことで、長距離でも高速・低負荷な通信が可能になりました。

実験では、1600GBのデータ転送時間を約6分の1に短縮、CPU使用率も5分の1に減らすことに成功。

つまり、AIや大規模GPU処理に最適な“分散データセンター”を実現する基盤ができたということです。

今後は2026年度に、この仕組みを使った“GPU over APN”の検証環境を企業向けに提供していく予定です。

02:56 富士通、シリコンバレーに光通信技術の実証施設を開設

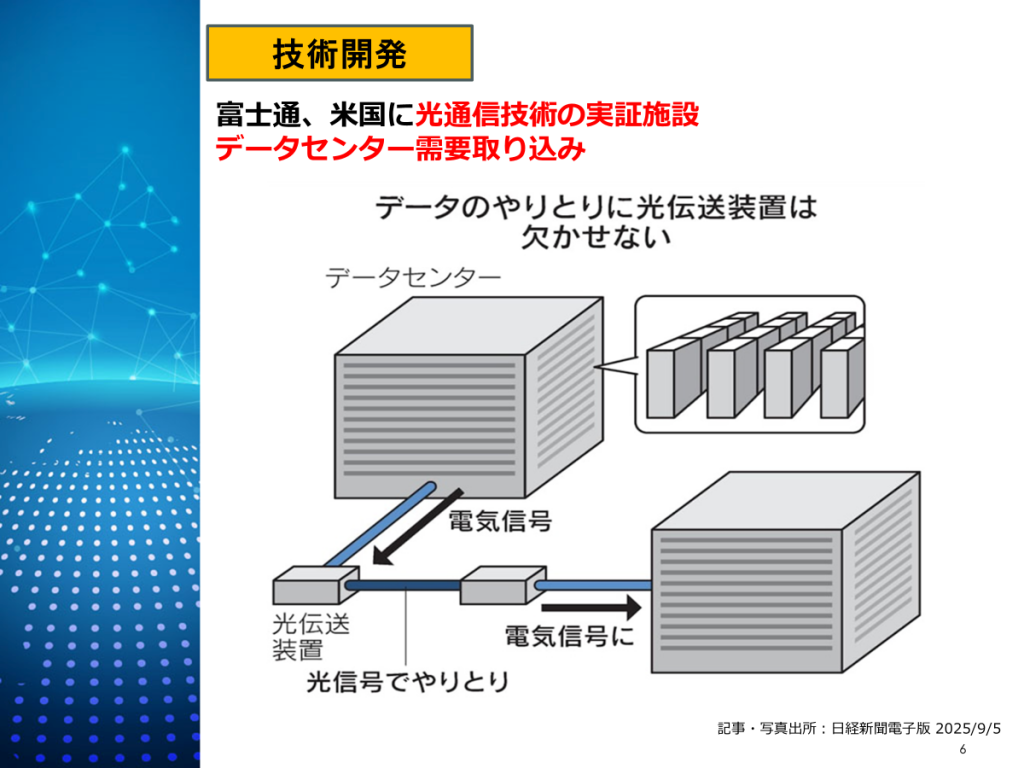

続いて富士通の新しい取り組みついてご紹介します。

富士通は今年の10月に、アメリカのシリコンバレーに光通信技術の実証施設を開設しました。これは、生成AIの普及で急増するデータセンター需要を取り込むための戦略的な一手です。

この施設では、富士通の光伝送装置を実際に使って性能を示し、現地の技術者と直接やりとりする場になります。特に注目なのが、理研と共同開発したスーパーコンピューター『富岳』で培った水冷技術です。これにより消費電力を35%も削減でき、省エネ性能の高さが大きな売りとなります。

アメリカのデータセンター市場は2032年には現在の約2.6倍に成長する見通しで、まさに巨大市場。富士通はこの分野で米シエナやノキアと競いながら、データセンター向けのシェア拡大を狙っています。日本の光通信技術の強みを武器に、世界市場での存在感を高めようとしている、という流れです。

03:48 データセンターの自動化を加速するロボット対応サーバーラック

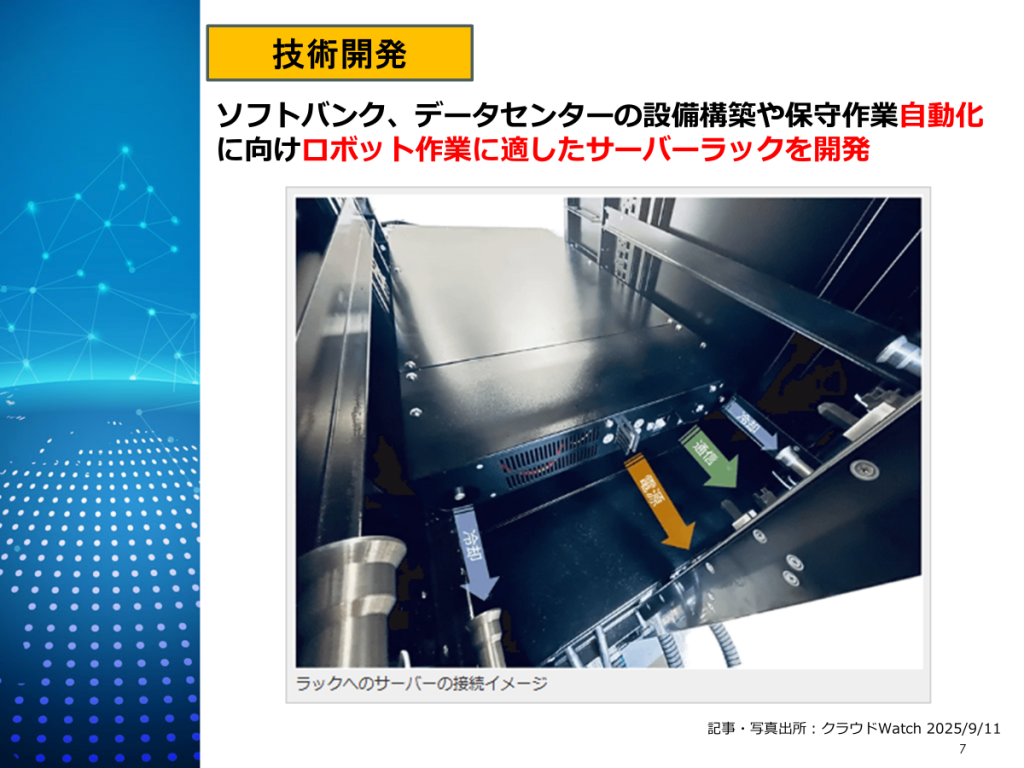

技術開発関連最後の記事はソフトバンクが発表した、データセンター向けの“ロボット対応サーバーラック”についてです。

これまでデータセンターでは、サーバーラックの中にケーブルがぎっしり詰まっていて、ロボットがうまく作業できないという課題がありました。

今回ソフトバンクが開発したのは、その問題を解決する“ケーブルレス構造”のサーバーラックです。電源も通信も冷却も、すべてケーブルを使わずに接続できるようになっていて、ロボットはサーバーを押し込むだけで設置できます。

さらに、光信号を使った通信方式や、水冷のブラインドメイト式コネクターなど、先進的な仕組みが採用されています。

このラックはOCPの最新規格にも準拠していて、今後は自律走行ロボットなどと連携して、苫小牧のAIデータセンターで実証が進められる予定です。

つまり、サーバーの設置から交換・点検までをロボットが自動でこなす時代が、いよいよ現実になりそうです。

04:40 総務省:通信・AI関連の安全保障強化へ576億円を要求

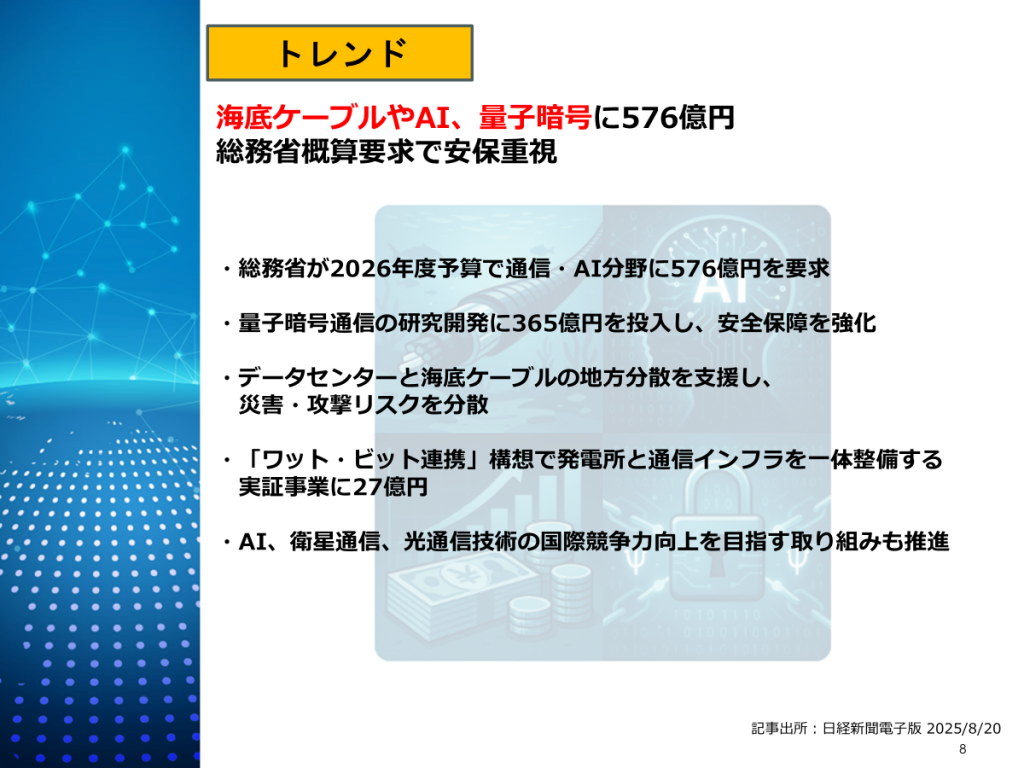

総務省が2026年度の予算で、通信やAI関連の安全保障を強化するために、576億円を要求したニュースです。

特に注目なのが、データセンターと海底ケーブルの整備を地方にも広げていく方針で、これは災害やサイバー攻撃のリスクを分散して、日本全体の通信インフラをより強固にする狙いがあります。

さらに、次世代の量子暗号通信に365億円を投じて、セキュリティ面の技術開発を進める計画です。AIや衛星通信の分野でも、国内の自立性を高めるための研究支援が盛り込まれています。

つまり、今回の予算要求は、日本の通信インフラを守りながら、地方分散と新技術開発を同時に進める戦略的な動きと言えます。

05:20 クアルコム:次の成長分野は「ロボット」と「フィジカルAI」

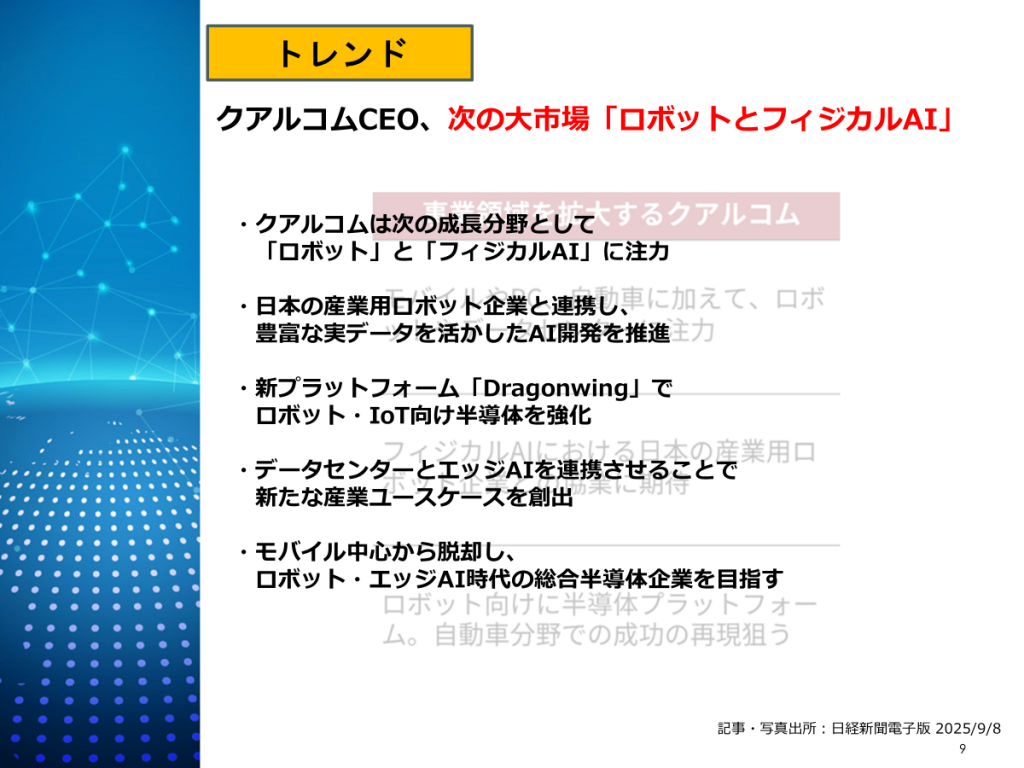

続いては、クアルコムの最新の動きについてご紹介します。

クアルコムのアモンCEOは、これからの成長分野として“ロボット”と“フィジカルAI”を挙げています。フィジカルAIというのは、実際の動きや環境を認識して制御するAIのことで、ロボットの頭脳にあたります。

クアルコムはこれまでスマホ向け半導体で有名でしたが、今はデータセンターやエッジAIにも進出していて、ロボット市場を次の柱に育てようとしています。特に日本の産業用ロボット企業が持つセンサーデータや制御ノウハウに注目していて、日本企業との協業を本格化する方針です。

また、ロボットやIoT向けに“Dragonwing”という新しいプラットフォームを展開。これはAI処理や通信、位置推定などをまとめて提供する仕組みで、産業用・民生用ロボットの進化を支える基盤になるとしています。

つまり、クアルコムはモバイルだけでなく、データセンターとエッジをつなぐロボット時代の半導体企業への進化に舵を切りだしています。

06:14 データセンター建設の「関東から関西へのシフト」。災害リスク分散と土地不足

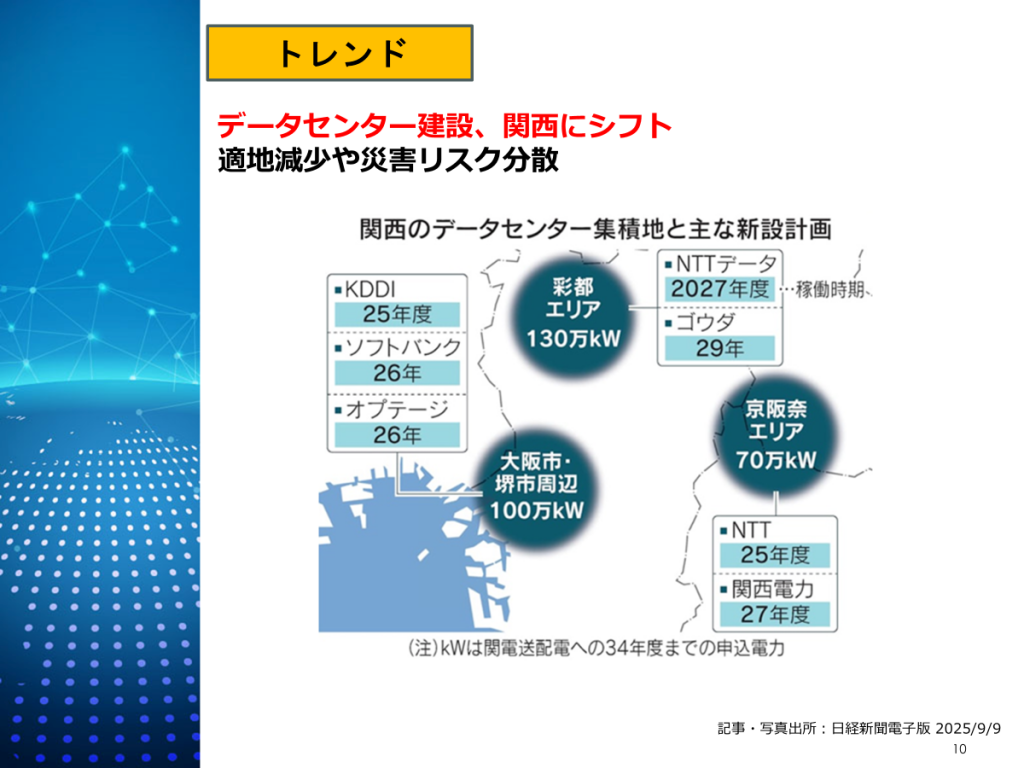

データセンターの建設が関東から関西へシフトしており、これまの首都圏中心から、今は大阪や京都など関西での計画が急増しています。

背景には2つの理由があります。1つ目は、関東で適した土地が減ってきたこと。データセンターは電力が安定して供給できて、地震や水害などのリスクが低い場所が必要ですが、関東ではそういう場所が少なくなってきています。

2つ目は、災害リスクの分散です。もし首都圏で大きな地震が起きた場合、通信網が一斉に止まるリスクがあるため、国としても関西などに拠点を分ける方針を打ち出しています。

実際、大阪・茨木市ではゴウダと阪急阪神不動産が大規模なデータセンターを建設予定で、ソフトバンクやKDDIも関西での整備を進めています。

IDCジャパンの予測では、今後5年間で関西のデータセンターの電力容量は約3倍に増える見通しで、関西が日本の“西のデータセンター拠点”として急速に存在感を高めていきそうです。

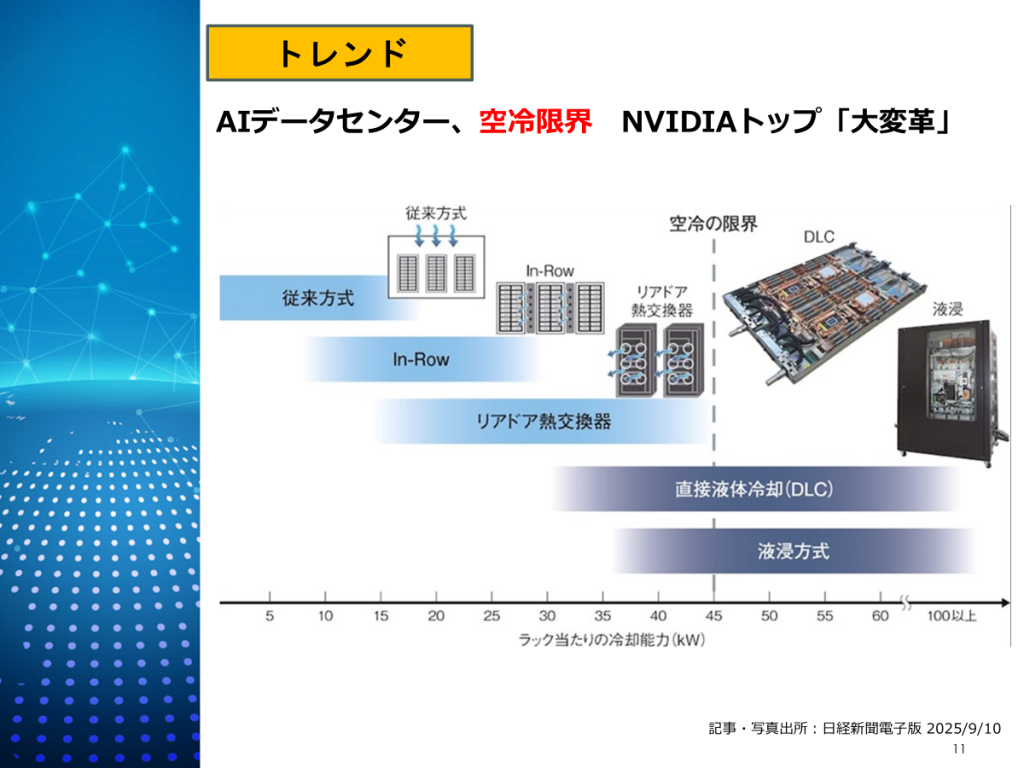

07:06 AI時代の冷却技術の「大変革」

続いての話題は、AIの進化を支えるデータセンターで、冷却技術の“大変革”についてです。

これまで主流だった“空冷”では、AI向けGPUサーバーの高発熱にもう対応できなくなってきました。

たとえばNVIDIAの最新GPUを搭載したサーバーだと、ラック1台あたりの消費電力が100kWを超えます。これはもはや“ドライヤー600台分”の熱を同時に出しているようなもので、空気では冷やしきれません。

そこで今、注目されているのが“液冷”技術です。水や油を使って直接チップやパッケージを冷やす方式で、空冷より圧倒的に効率が良く、静かで省エネというメリットがあります。

一方で、液漏れのリスクや設置コストの問題から、従来型のビル型データセンターでは導入が遅れています。

その中で、にわかに脚光を浴びているのが“コンテナ型データセンター”で、工場で液冷対応の機器を組み込んでおき、現場では置くだけ。防水対策もしやすく、導入期間も短いので、AI時代にマッチしています。

NVIDIAのファンCEOも『液冷はAI業界の大変革だ』と明言していて、今後のデータセンター設計の主役になるのは間違いなさそうです。

08:08 日本政府の新しいAI戦略:国産AIの強化とデータセンター投資の拡大

次に、日本政府がまとめた新しいAI戦略についてご紹介します。

この戦略のポイントは“国産AIの強化”と“データセンター投資の拡大”です。

政府は、AIの性能を左右する“データの質”という日本の強みを生かして、信頼性の高い国産AIを育てる方針を打ち出しました。特に、日本語データや日本の文化に根ざしたAIの開発を進めることで、海外勢との差別化を狙っています。

さらに注目なのが、AIを支えるインフラ面の整備です。データセンターやスーパーコンピューター『富岳』の後継機の整備が進められ、投資規模は2029年には1.2兆円を超える見込みです。これは2025年の3倍にあたり、AI開発を加速させるための基盤整備が本格的に動き出したといえます。

この戦略で日本は、これまでの“出遅れ”から一気に巻き返しを図るチャンスをつかもうとしています。」

08:57 主要記事10選まとめ

まず一つ目は、分散データセンターと通信インフラの高度化です。

NTTドコモやNTT西日本、富士通、NVIDIAなどが、光通信やEthernet技術を活用して、データセンター同士を高速・大容量でつなぐ基盤づくりを進めています。AI処理を地理的に分散できる環境が整いつつあります。

二つ目は、AIインフラの次世代化とエネルギー課題です。

NVIDIAを中心に、AI処理が急増する中で、従来の空冷方式では限界を迎え、液冷などの新しい冷却技術への転換が進んでいます。

三つ目は、ロボティクスとフィジカルAIによる自動化です。

ソフトバンクがロボット対応のサーバーラックを開発するなど、データセンター運用の自動化が進む一方で、クアルコムはロボットやフィジカルAIを次の成長市場と位置づけています。

最後に、政府によるAI・通信・データセンター戦略の強化です。

総務省は海底ケーブルや量子暗号などへの投資を拡大し、国も国産AIの育成や関西圏へのデータセンター分散を推進しています。 このように、日本でも企業と政府が連携し、次世代AIインフラの整備が一気に加速している状況です。