【sevensixTV】に第136弾の動画を配信しました。

00:48 トランプ政権×AI×中東:3本まとめて解説

02:52 ソフトバンク・孫氏の中東戦略(UAEスターゲート)

03:27 日本政府①:核融合発電の国家戦略

04:52 日本政府②:省エネ義務化と罰則制度

05:47 日本政府③:光通信でのDC地方分散計画

06:44 コンテナ型データセンター特集(4本まとめて)

08:07 大阪万博×IOWNのリアルタイム共演ライブ

08:58 NTT・QTnetによるDC間光信号接続の実証実験

09:42 サイメモリー設立:次世代AI用メモリー開発

11:23 脳型コンピューターの最新研究と市場予測

13:19 総まとめ:政治・技術・インフラの交差点としてのDC

今回は、2025年5月15日〜6月14日の最新ニュースから、AI・データセンターを取り巻く「国際政治・エネルギー・技術」の動きを10本厳選してご紹介します。 特に今回は、トランプ政権の中東戦略や日本政府の新たな省エネ・エネルギー政策、コンテナ型DCの最新動向、IOWN技術の進展、脳型コンピュータの研究など、“今後のインフラ整備のカギ”となるテーマが満載です。

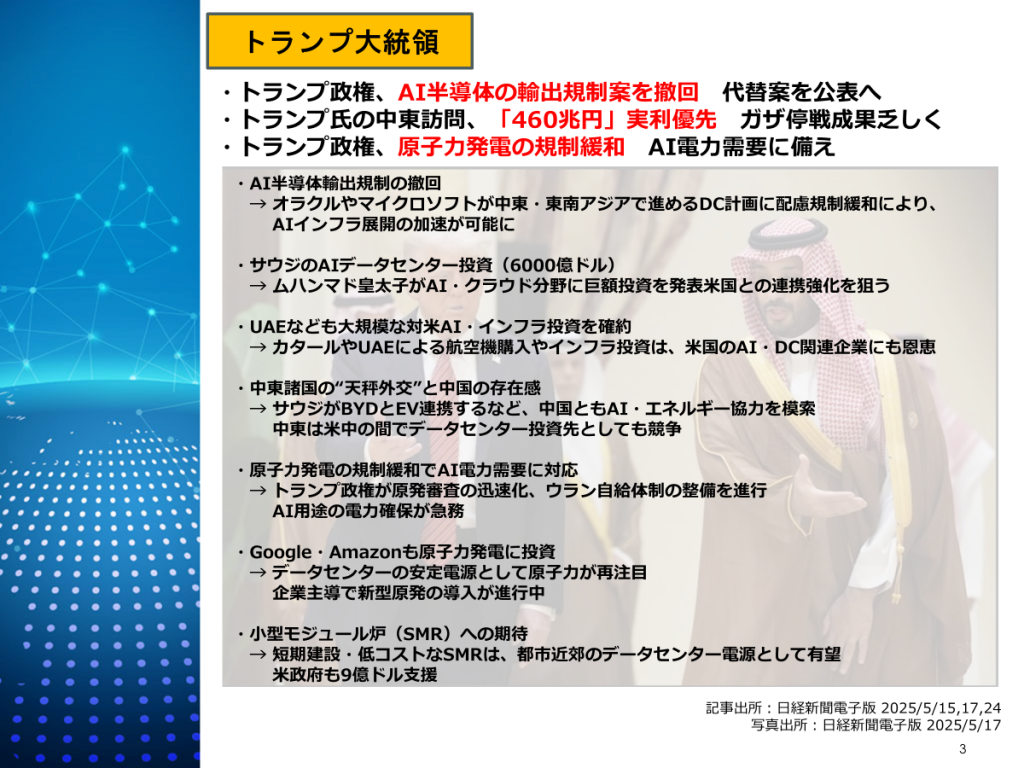

00:48 トランプ政権×AI×中東:3本まとめて解説

トランプ政権による最近のこの3つの動きから、「データセンターを取り巻く国際環境の変化」を実感していただけるのではないかと思います。

まず注目すべきは、AI半導体の輸出規制案の撤回です。これは前政権が進めていた規制で、中国やロシアに加え、中東諸国にもAIチップの輸出を制限する内容でしたが、トランプ政権はこれを撤回。背景には、サウジやUAEなどがアメリカ企業とAI・データセンターの分野で深い協力を進めていることがあります。実際、オラクルやマイクロソフトといった米企業は中東でのデータセンター展開を進めており、今回の規制撤回はビジネス促進にもつながります。

2つ目の動きは、トランプ大統領の中東訪問です。この訪問で中東諸国は総額460兆円超の経済連携を約束しました。特に、サウジは6000億ドルものAIデータセンター関連投資を表明しており、今後のデータセンター需要の爆発的な伸びが期待されます。カタールやUAEも米国との経済連携を強化し、AI・クラウドインフラ分野での動きが活発化しています。

そして3つ目が、AI電力需要に備えた原子力規制の緩和です。AIとデータセンターの電力需要は2030年までに現在の2倍以上に増えるとされており、これに対応するため、トランプ政権は原発の審査期間短縮や核燃料の国産化を進めています。GoogleやAmazonも既に原子力への投資を開始しており、データセンターの“次世代電源”として原発が現実味を帯びてきました。

特に小型モジュール炉(SMR)の導入は、都市近郊でのデータセンター電源として非常に相性が良く、工期短縮やコスト低減が可能です。米政府もSMRに9億ドルの支援を決定し、エネルギーとインフラの両面で環境が整ってきています。

つまり今、AIとデータセンターは国際政治・エネルギー政策・安全保障が交差する新たなステージに突入していると言えます。光学部材を含むインフラ構築の視点でも、世界の流れを踏まえた提案が求められるタイミングかもしれません。

02:52 ソフトバンク・孫氏の中東戦略(UAEスターゲート)

ソフトバンクグループの孫氏が、アメリカとUAEの「AI促進パートナーシップ」に関わり、中東でのAIデータセンター整備に本格参画しました。米国で展開中の「スターゲート計画」に続く形で、UAEでも「スターゲートUAE」を発表し、マイクロソフト、オラクル、オープンAI、エヌビディアと連携。2026年に向けて大規模なAIデータセンターの建設を目指しています。これにより、ソフトバンクは投資主体からAIインフラ事業へと軸足を移し、グローバルにデータセンター網を拡大。AI時代における新たな収益モデルを確立しようとしています。

03:27 日本政府①:核融合発電の国家戦略

まず1本目は「核融合発電「2030年代に実証」 政府が国家戦略に、工程表作成へ」です。

政府は、2030年代に核融合発電を実証するという目標を、初めて国家戦略として明文化しました。これは、次世代の電力供給源として核融合を本気で育てていくという強いメッセージです。

背景には、AIの進化やデータセンターの急増に伴う電力需要の急拡大があります。CO₂を出さず、高い安全性も持つ核融合は、これからの脱炭素型・大電力時代に不可欠な「夢のエネルギー」とされています。

さらに、政府は3つの国内研究機関が持つ異なる核融合実験設備の整備・拡充に、すでに100億円の予算を投じるとしています。対象は、核融合科学研究所、QST、そして大阪大学のレーザー科学研究所。これらの設備は25年度以降に順次アップグレードされ、民間企業も活用可能になるとのことです。

加えて、NTTや三菱重工、三井物産など80社以上が「J-Fusion」という業界団体に参画し、官民一体で実用化に動き出しています。将来的には、日本が核融合技術の国際標準化を主導することで、世界市場での競争力を高める狙いもあります。 核融合はまだ技術的なハードルが高いですが、今回のような国家的な後押しは、将来の安定したエネルギー供給と脱炭素型データセンターの普及につながる大きな一歩です。

04:52 日本政府②:省エネ義務化と罰則制度

日本国政府の動き2本目は、「データセンターに省エネ義務 経産省、29年度以降の新設対象に罰則も」です。

2029年度以降、日本では新設されるデータセンターに省エネ義務が課されます。

対象施設は、稼働2年後の電力使用効率(PUE)を1.3以下に抑える必要があり、達成できなければ罰金が科される可能性もあります。

これはデータセンターの急増による電力消費の増加に歯止めをかけ、冷却技術の革新や涼しい地域への立地分散を促す狙いがあります。

政府の予測では、2040年度の電力需要は最大2割増加。特にデータセンターの拡大が、その要因とされています。

こうした省エネ義務は、地域住民の理解を得やすくするだけでなく、国際競争力のあるエネルギー効率の高い施設づくりにもつながります。

EUや中国、ドイツでも同様の制度が進んでおり、今後はエネルギー効率がグローバル基準となる見込みです。

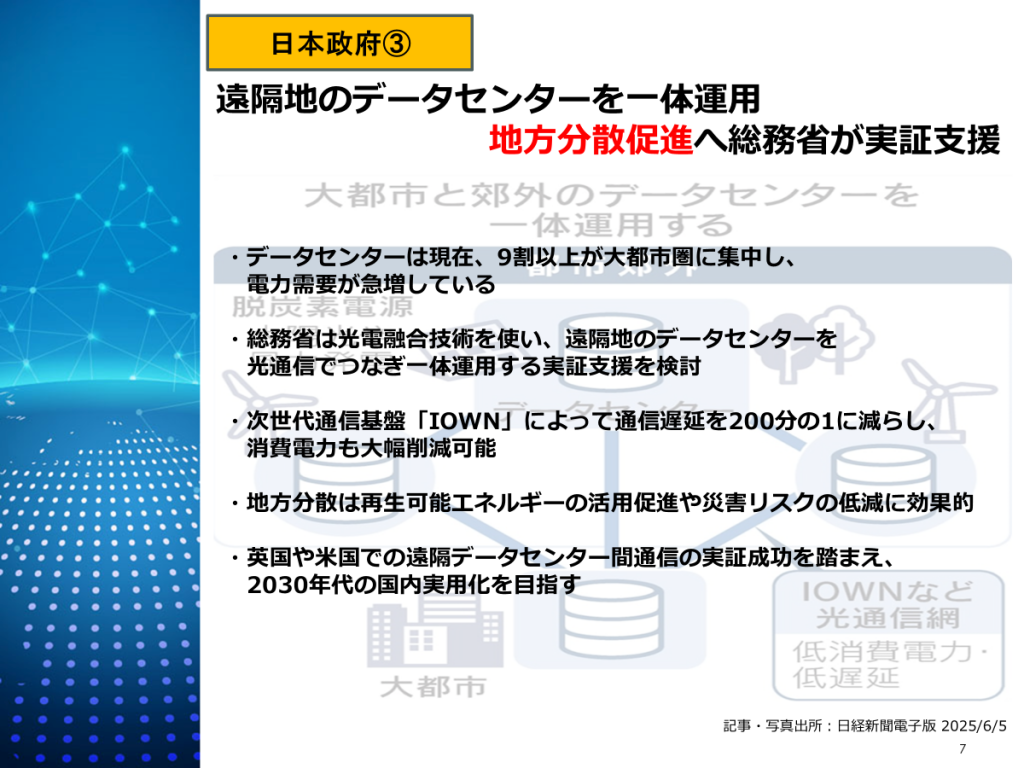

05:47 日本政府③:光通信でのDC地方分散計画

近年、データセンターの電力需要が急増し、特に大都市圏への集中による需給逼迫が懸念されています。

総務省は、光通信技術を活用して遠く離れた複数のデータセンターを一体運用する実証支援を検討しています。これにより、地方へデータセンターを分散させ、都市部の電力負荷を軽減する狙いがあります。

キーとなるのが「光電融合」技術で、高速かつ遅延の少ない通信と省電力化の実現をめざしています。NTTが開発中の次世代通信基盤「IOWN」もこの技術を活用し、実現されれば通信遅延を大幅に減らし消費電力も劇的に削減できます。

地方分散は再生可能エネルギーの活用や災害リスク低減にもつながるため、2030年代の実現を目指し、政府が通信・電力インフラの一体整備を進めています。

すでに英国や米国での遠隔地データセンターの同期実証も成功しており、今後の国内展開が期待されます。

06:44 コンテナ型データセンター特集(4本まとめて)

近年、人工知能(AI)の普及に伴い、データセンターの需要が急速に高まっています。そんな中、NTTデータは設置が容易で工期が短いコンテナ型データセンターを2025年度内に提供予定です。これにより、AIに必要なGPUを遠隔で利用できる環境を首都圏を中心に整備し、将来的には地方の再生可能エネルギーと連携した地方分散も視野に入れています。

また、NTTコミュニケーションズはゲットワークス、NTTPCコミュニケーションズと提携し、セキュリティ機能を強化したコンテナ型データセンターを構築。サイバー攻撃対策と低コストで安全なAI基盤の提供を目指しています。

さくらインターネットは北海道の石狩市でGPU1000基を備えたコンテナ型データセンターを稼働開始。高効率の液体冷却技術を導入し、消費電力を抑えつつ生成AIの需要に応えています。

さらにゲットワークスは、エッジコンピューティング向けに超小型で高密度なGPUサーバー搭載のコンテナ型データセンターを開発。リアルタイム処理やセキュリティ面の課題を解決するエッジAI基盤として注目されており、短納期での導入も可能です。

このように、コンテナ型データセンターは設置の柔軟性、効率性、セキュリティを兼ね備え、AI時代のITインフラの中核を担う存在として今後ますます拡大が期待されます。

08:07 大阪万博×IOWNのリアルタイム共演ライブ

先日、大阪・関西万博会場と台湾をNTTの最先端光電融合技術「IOWN」で繋いだ、リアルタイム共演ライブが実現しました。IOWNの超低遅延ネットワークにより、8K映像を圧縮せずに高速伝送できるため、遠隔地間での高度な同期が可能になったのです。これは単なるエンタメにとどまらず、データセンター運用にも大きなインパクトをもたらします。

特に注目されるのは、海外にあるデータセンター間でリアルタイムにバックアップが取れることです。災害などで一つの拠点が停止しても、ほぼ遅延なく安全にデータを復旧できる体制が構築できるため、金融など時間精度が重要な業界から強い関心を集めています。IOWNは将来的に国際間データセンター連携の基盤となり、グローバルなデータ安全保障を支える技術として期待されています。

08:58 NTT・QTnetによるDC間光信号接続の実証実験

NTTグループと九州電力のQTnetが次世代通信基盤「IOWN」を活用し、福岡と大阪の2カ所のデータセンターを光信号のまま接続する実証実験に成功しました。この技術により、遠隔地のデータセンター間で生成AIの処理を途切れなく引き継ぐことが可能になり、まるで一つの大規模データセンターのように運用できます。

さらに、再生可能エネルギーの発電状況に応じて計算処理を分散させ、電力の効率的な活用も検証しました。生成AIやクラウド需要の拡大で増加するデータセンターの電力消費と環境負荷を抑える重要な一歩といえます。今後はこの技術を活かし、より環境に配慮したデータセンター運用を目指していきます。

09:42 サイメモリー設立:次世代AI用メモリー開発

ソフトバンクと米インテルが中心となり、東京大学や理化学研究所、新光電気工業など国内外の大学・研究機関や企業が参加する新会社「サイメモリー」を設立し、AI向けの新型大容量メモリーを共同開発しています。この新メモリーは、従来の最先端メモリー「広帯域メモリー(HBM)」と比べて消費電力を約半分に抑えられることが特徴です。

この技術革新は、AIの学習や推論で膨大なデータを高速に処理するデータセンターの電力消費増加という課題を大きく改善する可能性があります。特にソフトバンクは、自社のAIデータセンターにこの次世代メモリーを導入し、高品質かつ低コストでの運用を目指しています。

また、国内の東京大学や理化学研究所の保有する特許技術と、インテルの先端実装技術を組み合わせることで、日本と米国の技術連携によるサプライチェーンの強化も期待されます。これにより、メモリーの供給の安定化が図られ、現在韓国企業が主導している市場に日本勢も技術面で存在感を高める動きです。

AIの性能向上においては、メモリーの転送速度や容量がGPUなどの処理性能を左右する重要な要素です。新メモリーの導入により、大量のデータを瞬時にGPUへ送れるため、自動運転や高度画像処理など大量データを扱う分野の実装が加速すると見込まれます。

このプロジェクトは総事業費が100億円規模にのぼり、今後2年間で試作を完了し、量産の可否を判断する予定です。日本政府も半導体・AI分野に対して10兆円以上の公的資金投入を表明しており、今後のAIインフラ構築とデータセンター運営に向けた重要な一歩となるでしょう。

11:23 脳型コンピューターの最新研究と市場予測

脳型コンピューターは聞きなれないかもしれませんが、東北大学や九州工業大学を中心に進む「脳型コンピューター」の最新研究についてご紹介します。

東北大学の佐藤教授らのチームは、人間の脳が必要な時だけ電気信号を出して効率的に情報処理する仕組みを半導体に応用した「スパイキングニューラルネットワーク(SNN)」を開発しました。これにより、AIの消費電力を従来の100分の1に抑えつつ、音声認識や画像認識などで約8割の精度を実現しています。

この技術は特に大量の電力を消費するデータセンターにとって大きなメリットがあります。国際エネルギー機関(IEA)は、2030年にはデータセンターの電力消費が現状の2倍以上になると予測しており、省エネ化が急務です。

一方、九州工業大学の森江特任教授らは、不揮発性メモリーを活用した脳型半導体システムを開発中で、データセンターの演算処理の消費電力削減を目指しています。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援を受け、2026年度の実用化に向けて実証実験も始まります。

さらに、調査会社グローバルインフォメーションによると、脳型コンピューター関連の世界市場は2024年から年間約90%の急成長を続け、2030年には約13億ドル、約1900億円に達する見込みです。省電力の脳型コンピューターは、IoT機器のほか、自動運転、ロボット、家電など幅広い分野での活用が期待されています。

PwCコンサルティングはこの技術が普及すれば、真空管からトランジスタへの変革以来の大きな進化になると分析。米インテルやIBM、中国企業も開発競争を繰り広げる中、日本は大学を中心に研究が進むものの、今後は企業も巻き込んだビジネス戦略の確立が必要です。

このように、脳型コンピューターはデータセンターの省エネとAIの普及を支える次世代技術として大きな注目を集めています。

13:19 総まとめ:政治・技術・インフラの交差点としてのDC

トランプ氏を中心とした動きのところでお伝えしたように、データセンターはもはや成長市場の1つという位置付けではなく、国際政治・エネルギー政策・安全保障の交差点ともいえる重要なテーマになってきました。そんな中、日本では政府主導で新エネルギー開発、省エネ政策、データセンターの地方分散が推進されています。

また、日本企業ではデータセンター需要のスピードに対応すべくコンテナ型データセンターの存在感が増してきており、AI時代のITインフラの中核を担う存在として期待されています。また、技術面では超高速・低遅延・低消費の三方良しを目指すIOWN技術の進展がみられると同時に、省エネとAIの普及を支える新技術として脳型コンピューターが浮上してきました。